さくらインターネットの生成AI向けGPUクラウドサービス「高火力」シリーズとは

>>サービスの詳細を見る

生成AIや大規模言語モデル(LLM)の社会実装が急速に進むなかで、その計算基盤となるGPUの需要も過熱しています。

企業が独自で高性能なGPUを調達・運用するのが難しくなる状況に対して、さくらインターネットはGPUの実行環境をas a Serviceとして提供する「高火力シリーズ」をリリースしました。

今回は、3つのサービス群に携わる社員に集まってもらい、各サービスの強みや開発の背景、有効な活用方法などについて詳しく聞きました。

水無瀬 裕貴(みなせ ひろき) プロフィール

ベアメタル型サービス「高火力 PHY(ファイ)」担当。通信キャリア、商社を経て2024年からさくらインターネット勤務。AI事業推進室 営業グループ所属。

西田 有騎(にしだ ゆうき) プロフィール

VM(仮想マシン)型GPUクラウドサービス「高火力 VRT(バート)」担当。ITインフラのプリセールスを経て2015年からさくらインターネット勤務。AI事業推進室事業企画 グループリーダー。

中植 寛(なかうえ ひろし) プロフィール

コンテナ型GPUクラウドサービス「高火力 DOK(ドック)」サービスエンジニアリング担当。ソフトウェア開発会社での、Windowsアプリ・ECサイトなどの開発を経て2024年からさくらインターネット勤務。AI事業推進室所属。

小田島 太郎(おだしま たろう) プロフィール

コンテナ型GPUクラウドサービス「高火力 DOK」マネジメント担当。SI業界、手品業界を経てウェブ業界に携わる。2020年からさくらインターネット勤務。AI事業推進室 開発グループ マネージャー。

国産クラウドが提供する「多様な選択肢」と「安心感」

「高火力シリーズ」を構成する、3つのサービスのそれぞれの立ち位置について教えてください。

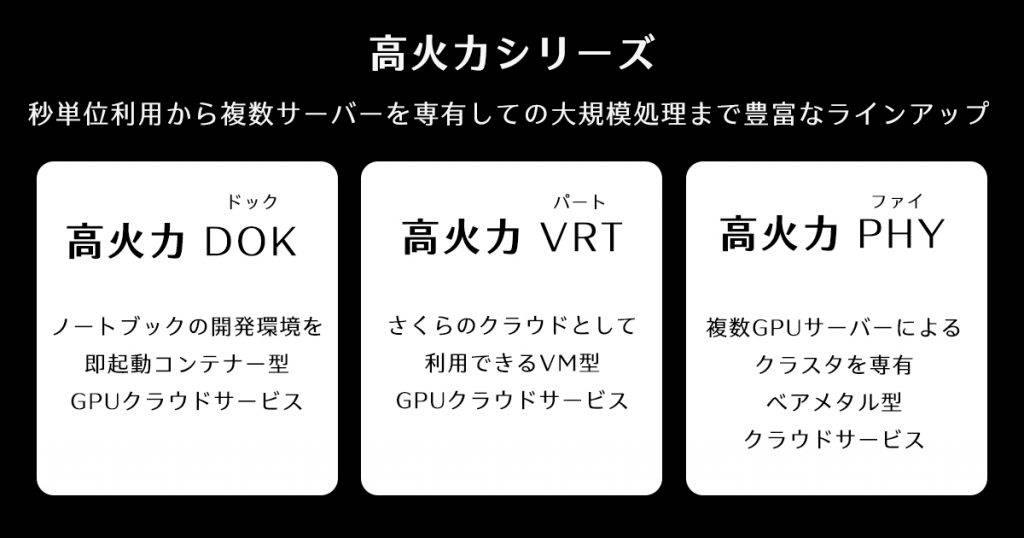

「高火力」は、さくらインターネットが提供するGPUクラウドサービスの統一ブランドです。AI開発にあたって、ユーザーのニーズは「大規模な学習をおこないたい」場合と「コスパよく推論をおこないたい」場合の2つにわかれます。これらの需要に両面から応え、どんなレイヤーでも便利に効率よく使っていただけるサービス群を「高火力」というブランドにまとめました。3つのサービスはそれぞれ役割が異なります。

- 高火力 PHY(以下、PHY)

物理サーバーを丸ごと占有的に提供するベアメタルサービスです。おもに「学習」フェーズに向けたもので、大規模なクラスタリングを実現します。 - 高火力 DOK(以下、DOK)

コンテナベースで特定のタスクを実行するためのクラウドサービスです。特定タスクをコンテナ実行している間だけ料金が発生する1秒あたりの従量課金制で、おもに「推論」フェーズで有効に使えるよう開発してあります。 - 高火力 VRT(以下、VRT)

PHYとDOKの間を埋めるサービスです。GPUと搭載したVM(仮想マシン)をクラウド上で利用するもので、よりリアルタイム性が高い処理や、占有的な処理に対応します。

これらのサービス群を通して、何を提供できるのでしょうか。

まず、昨今「ソブリンAI」や「ソブリンクラウド」といった、自国内でデータを管理・活用する考え方が注目されています。データの管理方法はデータセンターが置かれた国の法律に準拠するため、顧客情報や個人情報を守るための地政学的なリスクが重視されるようになりました。この状況から、当社が「国内に閉じた、安全な環境を提供する」ことには、大きな意義があると考えています。

また、日本の企業文化や商習慣に合わせた料金体系で、「日本企業が使いやすい仕組み」を提供しています。ユーザー企業もインテグレーター企業も、為替変動への備えやサービスレベル維持のための過剰調達といったリスクをとる必要なく、安心して予算を組み、サービスを利用できるようにしています。これはさくらインターネットのサービスすべてに共通する思想です。

私たちはガバメントクラウド認定(※)を通して、国内企業に高性能なITインフラを提供する社会的な義務を負っています。

GPUを数日だけ占有するような処理がしたいならVRT、確立された定型処理をサクっと実行したいならDOK、といった選択肢を整備して、さまざまな規模の、さまざまな開発フェーズにいる事業者を支援できるようにしたのも、その一環です。

※2025年度末までに技術要件をすべて満たすことを前提とした条件付きの認定。

さくらインターネットの生成AI向けGPUクラウドサービス「高火力」シリーズとは

>>サービスの詳細を見る

GPUリソースの悩み……買うべきか、借りるべきか、どこまで自分で管理したいか?

AI開発に取り組むユーザーは、具体的にどのような課題を抱えているのでしょうか。また、それらの課題は高火力シリーズでどのように解消できるのでしょうか。

PHYを利用されているのは、大規模な学習データを使ってモデルを構築する事業者です。「高性能GPUを自社で保有したいが、高額な調達費用や莫大な消費電力に対応する環境の構築が必要で、将来的な需要の見通しも立てにくい」というケースや「まずは自社で小規模に導入したが、すぐにリソースが足りなくなって、社内で奪い合いになってしまった」というケースが多いようです。セキュリティ要件が厳しいお客さまには、閉域網での接続環境を提供しています。

オンプレミスの延長線上にあるプライベートクラウドのような形で、大規模なリソースを長期間、安定して占有していただけます。

PHYのような大規模な環境を借りる必要はないが、「必要なタイミングで、短時間かつ専有的にAI開発環境を利用したい」というニーズに対応するのがVRTです。ハードウェアの管理だけでなく仮想化レイヤーや利用量の集計といった部分をわれわれが担い、OSより上のレイヤーは管理者権限をお客様にお渡しする形で柔軟に構築いただけます。

たとえば「情報システム部門でリソース全体を監視しつつ、利用部門ごとに開発環境の費用賦課をおこない、開発者には仮想マシンの起動・停止の権限だけを付与する」といった運用も可能です。これにより、開発者は必要なリソースを迅速に確保し、本業であるAI開発のトライ&エラーに集中できます。

PHYやVRTよりもさらに手軽に、「コンテナをセキュアに動かす環境だけが欲しい」というニーズに応えるのがDOKです。OSの存在を意識する必要もなく、抽象化されたレイヤーで推論モデルを高速に回して、本来の目的である事業開発や研究に集中していただけます。

必要とする自由度や権限の範囲に応じて、DOK、VRT、PHY、あるいはオンプレミスのなかから最適なサービスを選んでいただけます。

自動運転から技術承継、リアルタイム解析まで

お客さまは、高火力シリーズの各サービスをどのように活用しているのでしょうか。代表的なユースケースを教えてください。

PHYのメインターゲットは、生成AIやLLM開発、自動運転、創薬、製造業といった分野で、高性能GPUを複数台、長期間にわたって利用するお客さまです。たとえば自動運転技術開発の株式会社ティアフォーは、さまざまなシミュレーションデータを生成して自動運転AIに学習させています。自動運転の学習には、事故や悪天候など、実世界の走行データだけでは収集が困難なシナリオが大量に必要になるため、膨大なシミュレーションの実行と多様な走行データの生成、それらの学習をさせる基盤として、PHYが利用されています。

事例対談:ティアフォー×さくらインターネット ティアフォーの「自動運転の民主化」を後押しするさくらの高火力GPUクラウドサービス – 日経クロステック Special

また、ダイキン工業株式会社は、空調設備の熟練技術者が作業する様子をウェアラブルカメラで撮影し、その映像をAIで解析して、技術承継や遠隔支援につなげています。このAI映像解析の処理基盤として、PHYを利用されています。

導入事例:ダイキン工業×フェアリーデバイセズが仕掛ける大規模AIプロジェクト。高火力 PHYが支える次世代現場支援

PHYと並行してVRTをご利用いただいているお客さまもおられます。リモートの拠点にいるエンジニアが個別の検証環境としてリソースを確保し、新しいアイデアを試したり、トライアルを含めた非定型な開発業務を実行したりするような使い方です。熱問題などを気にせず、高性能なGPUを安全に、かつ自由にいじれる環境として重宝されています。

そのほか、現場の作業映像をリアルタイムで解析して異常を検知するシステムや、衛星が収集した画像を補正するシステムの開発基盤などでも、VRTの検討が進んでいます。

DOKは、小規模な開発や個人開発でも利用されています。象徴的なのは、IPA(独立行政法人 情報処理推進機構)の「未踏IT人材発掘・育成事業」でスーパークリエイタとして認定された三輪敬太さんによる、日本語入力システムの開発プロジェクトです。このなかのニューラルかな漢字変換システム「Zenzai」で、DOKを活用いただきました。

3つのサービスを組み合わせ、国産AIの未来を拓く

3つのサービスを組み合わせることで、どのような活用の可能性があるか、今後の展望についてお聞かせください。

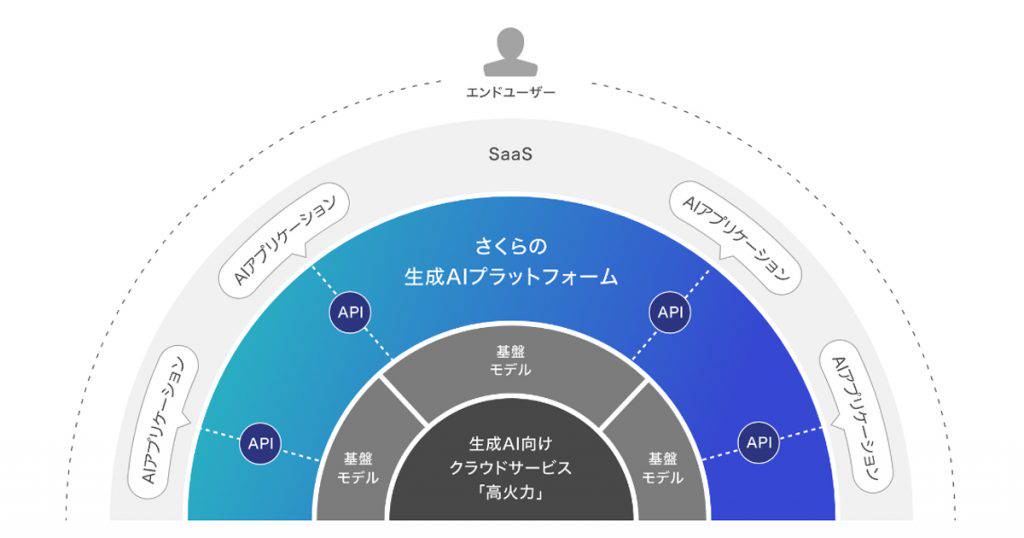

理想的な展開は「PHYで学習し、VRTで開発して、DOKで推論する」という流れになると思います。PHYの強力な計算能力を使って独自のLLMを学習させ、そのモデルをVRTやDOK上で展開し、さまざまなアプリケーションとして提供する……。高火力シリーズ全体をフルに使っていただければ、このような構成が可能でしょう。

とくに注力したいのが、日本の文化や商習慣を深く理解した日本語LLMの開発です。既存のモデルは英語中心で開発されているため、日本語特有のニュアンスを汲み取れないことがあります。国内のデータを使い、PHYで日本語に特化したモデルを開発して、それをVRTやDOKで推論利用したり、さくらインターネットが提供する「さくらの生成AIプラットフォーム(※)」などのサービスを通じて提供する。この一連のプロセスをデータセンターからクラウド基盤まですべて国内で完結し、日本企業の強みである歴史や文化を活かした事業展開を支援したいと考えています。

※要件定義から本番運用まで、ワンストップで提供するフルソリューション対応。AI活用の構想段階から、PoC、システム設計、実装、運用保守までを一気通貫で支援する、さくらインターネットのAIプラットフォーム。

今後の展開として、個人的に注目しているのが医療分野です。医療の現場では『AI医療機器』という形でAIを活用した機器の活用が始まっており、内視鏡などの映像/画像をAIが解析して医師の診断を補助するようになっています。さらに、患者への説明を生成AIを活用して電子カルテや紹介状を作成するようなサービスも登場しています。このような極めてセンシティブな情報である医療データをしっかりと国内で守りながら、エンジンの開発段階から実際のサービス運用までを、われわれのGPU基盤で貢献できると考えています。

医療に関連しては、創薬分野での活用も期待しています。たとえば、タンパク質の構造解析をおこなうアプリケーションなどでは、決まった処理を長時間実行するものが多く、DOKのようなサービスと親和性が高いと考えています。

じつはさくらインターネットのサービスは気象庁の「国内の台風進路予測」などの気象分析にも採用されました。

>>さくらインターネット、気象庁と約25億円のハイパフォーマンス・クラウドサービス提供に関する契約を締結〜ベアメタル型GPUクラウドサービス「高火力 PHY」を提供〜

自国のデータを、自国のインフラで安全に活用したいというニーズがあらゆる領域で高まるなか、こうした実績を積み上げながら、すべてのお客さまが安心して利用できるクラウド環境を提供し続けたいと考えています。最新モデルのNVIDIA B200 GPUも2025年8月15日にリリースし、現在キャンペーンも実施中です。

>>NVIDIA B200搭載サーバー リリースキャンペーン実施中!キャンペーンについてのお問い合わせはこちら

さくらインターネットの生成AI向けGPUクラウドサービス「高火力」シリーズとは

>>サービスの詳細を見る

New

New

New

New

New

New

特集

特集