現実の物理空間と仮想空間を融合し新たな価値を創造するXR。株式会社STYLY(以下、STYLY)は、そんなXRコンテンツを自由につくれる空間レイヤープラットフォーム「STYLY」を提供しています。このほど、さくらインターネットとSTYLYは、スマートグラス向けAIソリューション基盤の構築に向けた戦略的提携を結びました。

>>さくらインターネットとSTYLY、 フィジカルAI領域での基本合意を締結〜国産クラウドとXR技術を活用し、スマートグラス向けAIソリューション基盤を構築〜

今回は、両社の戦略的提携の背景、ユースケース、今後の展望について、STYLY代表取締役CEOの山口征浩さんと、長年クラウドエバンジェリストとして活躍してきたさくらインターネットの亀田治伸が対談。XRの未来やフィジカルAIの可能性、さらに地方創生という共通キーワードにも話が広がり、対談は大いに盛り上がりました。

山口 征浩(やまぐち まさひろ)さん プロフィール

株式会社STYLY 代表取締役CEO

2014年にPsychic VR Lab(現:STYLY)創業、2016年法人化。XR制作プラットフォーム「STYLY」を開発し、「NEWVIEW」や「STYLY Spatial Computing Lab」などクリエイター・事業者との共創プロジェクトを展開。世界最大のXRアワード「AWE AUGGIE AWARDS 2024」Best Creator & Authoring Tool部門受賞。

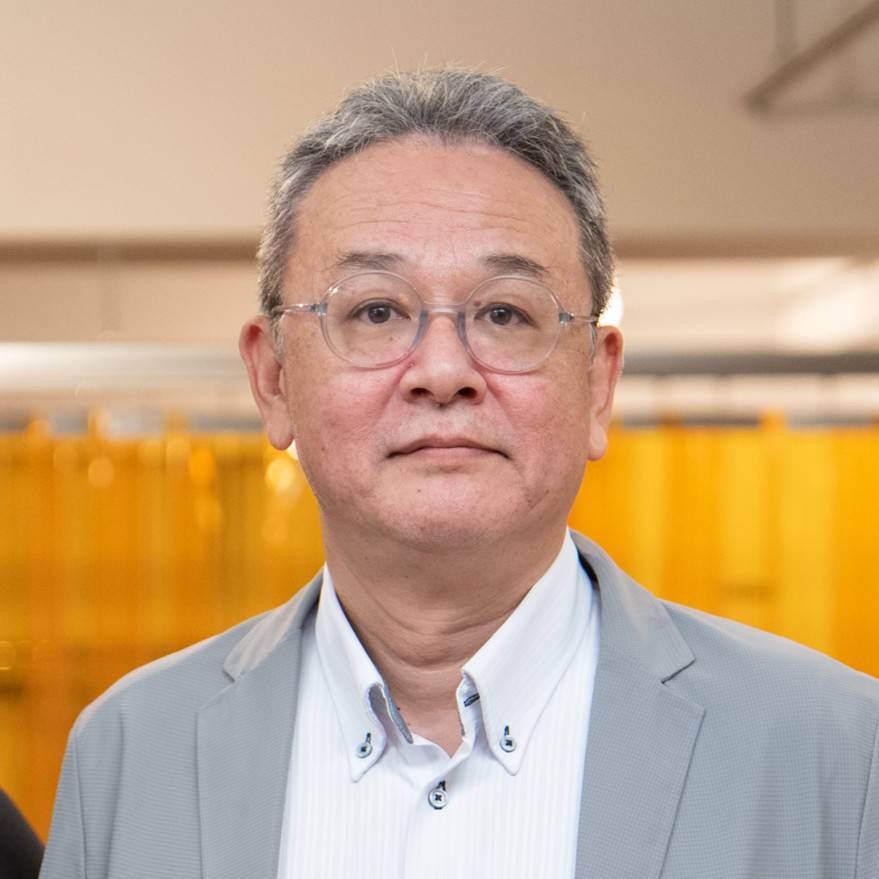

亀田 治伸(かめだ はるのぶ) プロフィール

さくらインターネット株式会社 クラウド事業本部

兵庫県伊丹市出身、米国州立南イリノイ大学卒業。認証系独立ASP、動画・音楽配信システム構築、決済代行事業者、外資クラウドエバンジェリスト数社を経て現職。得意領域は、認証、暗号、ネットワークを中心としたセキュリティ、映像配信、開発手法に見る組織論、クラウドアーキテクチャ、プレゼンテーション。

「空間を身にまとう」時代へ――STYLYが描くXRの世界

まず、STYLYの事業内容を教えてください。

私たちは、現実の空間をバーチャル技術で拡張する「空間レイヤープラットフォーム『STYLY(スタイリー)』」を提供しています。最近話題のARグラスは、前面のカメラとマイクを通して実空間に情報を映し出せるデバイスです。私たちは、そうしたデバイスを活用して、現実空間の上に新たなデータやコンテンツを重ねていく――つまり“現実を拡張する”ための基盤をつくっています。私はこれを「空間を身にまとう」と表現しており、現実と仮想の境界が溶け合う日常が間もなく訪れると考えています。

STYLYのプラットフォームは世界中で利用されており、さまざまなアーティストがSTYLY上で作品を公開しています。渋谷の街にクジラが浮かんだり、飛行機が街中を横切ったりと、現実空間をキャンバスにした体験を誰もが楽しめるようになっています。過去には渋谷スクランブル交差点を舞台に、人気アニメやアイドルグループとのコラボコンテンツも話題になりました。

いわゆる「メタバース」とも似ている印象を受けますが、XRとの違い、棲み分けはどのように説明されているのでしょうか。

メタバースには大きく2つの流れがあります。1つは、バーチャル空間の中で遠隔地の人同士が集まる「仮想型メタバース」。もう1つが、私たちのように現実の物理空間を拡張して使う「リアル拡張型XR」です。STYLYが取り組んでいるのは後者。現実空間そのものを情報で豊かにし、そこに新しい価値を生み出していくことを目指しています。

クリエイターのコミュニティも活発だと聞きました。

はい。STYLYには現在、10万人以上のクリエイターが登録しています。さらに、XRの知識や表現を学べるスクールも毎年開講しており、これまでに約2,000人が卒業しました。スクールでは、建築家やファッションデザイナー、映像ディレクターなどが講師として参加し、単なる技術習得にとどまらず、創作や表現の面からもクリエイターを育てることに力を入れています。テクノロジーとアートの両輪で未来の文化をつくりたいと考えています。

「人類の超能力を解放する」――フィジカルAIが拓く新しい共創

まず、さくらインターネット側は、どのような想いがあって今回の提携を決めたのでしょうか。

さくらインターネットは「日本企業のクラウド」として、国産インフラの価値をしっかり守っていきたいと考えています。フィジカルAIという文脈では、XRだけでなく、ドローンや自動配送ロボットなど、現実世界で動く多くの機器がAIと結びつき始めています。しかし、その多くがいま、海外製のプラットフォーム上で動いているのが現状です。

もちろん攻撃用ではありませんが、もし仮に制御を悪用されたら――というリスクは決してゼロではない。そうした「現実に介入するAI」の領域は、日本が自らの手で守らなければならないと本気で考えています。だからこそ、フィジカルAIは国産クラウドで支えるべき領域だと強く感じていました。

また、データセンターが海外にあると、通信の遅延(レイテンシー)が生じます。AIがリアルタイムに反応するためには、それでは致命的です。「それなら最初から海外に任せればいい」という話になってしまう。それを防ぐためにも、さくらインターネットとして国内で完結する基盤を押さえる必要があると考えていました。

今回の戦略提携のきっかけはどのようなものだったのでしょう。

最初の接点は、さくらインターネットが生成AIのノーコードツールの1つ「Dify(ディファイ)」をホスティングするという話が出たことです。それで当時、さくらインターネットのマーケティング部門にジョインしてくださっていた比企宏之さんが、「詳しい人はいるか?」と探していたところ、山口さんがGitHubでコントリビューションしていたことがわかって(笑)。

ちょっとしたサンプルの修正をしていただけなんですが(笑)。

それをきっかけに交流が始まり、実際に会って話すうちに「XRとAIの接点で新しいことができるのでは」という話が出たんです。当時、社内でも“フィジカルAI”という概念を探っていた時期で、タイミングが合ったこともありますね。

私たちは空間レイヤープラットフォームを提供していますが、単に自社でコンテンツをつくるだけでなく、その上で多くのクリエイターやアーティストが世界を創造できるようにしたいと考えています。スタートアップ単体の力は小さいですが、基盤を開放すれば可能性は広がる。私たちのミッションは「人類の超能力を解放する」こと。そのために、技術と文化の両輪で産業をつくっていく必要があります。その点で、技術にもビジネスにも通じた比企さんがハブになってくれたのは非常に大きかったですね。

想定しているユースケースには、どのようなものがありますか。

たとえばARグラスをかけて街を歩けば、目の前の焼き鳥店を見ただけでAIがその店の紹介文を英語で表示してくれる。カメラやマイクでリアルタイムに情報を取り込み、AIが即座に翻訳やガイドをおこなうことも可能です。とくに観光地では、地域情報をあらかじめAIに学習させることで、外国人旅行者が各名所で多言語による案内を受けられます。

一方、企業向けでは、社内データを扱いながら業務支援に使えます。その際に重要なのが、さくらインターネットの国産データセンター上で処理できること。生成AI時代において、国内でデータを安全に保管し、リアルタイムに活用できる環境は大きな価値があります。

若者がカルチャーを創る土壌を――国産クラウドが支える創造の地産地消

今回の戦略提携で、フィジカルAIを軸にどのようなシナジーが生まれると考えていますか。

フィジカルAIには2つの方向性があります。1つはロボットやドローンなど、人間の代わりにAIが物理世界で動く領域。もう1つは、スマートグラスのようなデバイスを通じて人間自身を拡張させる領域です。私たちは後者に注力しており、AIが人の感覚や思考を支援することで、知的能力そのものが高まるような世界を目指しています。

AIに雑務を任せることで、より創造的な意思決定に自分は集中できる。私自身もAIを日常的に使うことで思考の時間が深まり「自分が賢くなった」と感じるほど(笑)。こうした技術が一般化すれば、これまで専門知識が必要だった分野にも多くの人が参入でき、創造の裾野が一気に広がると思います。

ただし、そのための基盤を日本国内でしっかり持たなければ、結局は海外プラットフォームに依存し、価値もお金も流出してしまう。XRやクラウドの分野で国産の力を結集することが、私たちが今回の提携でもっとも重視している点です。ここから、国産プレイヤー同士の新たなユースケースを次々と生み出していきたいと考えています。

具体的にどのような未来を期待していますか。

新しいカルチャーやライフスタイルが生まれる土壌が育つことを期待しています。テクノロジーの敷居が下がれば、学生や若い世代が既存の文脈を超えた発想で創造を始められる。サーバーを月500円で借りられるようになった時代のように、AIやXRにも同じ可能性を感じます。そうして始まるカルチャーが社会へ広がっていく。従来のような課題解決型ではない非連続な変化がおもしろいし、そこに貢献したいんです。

亀田さんはいまの話を聞いてどう感じますか。

XR業界は長らくマネタイズに苦しんできましたが、生成AIとの組み合わせで大きく変革するのではと期待しています。私たちはSTYLYさんの新しい挑戦を支えるためにも、国産プレイヤーのエコシステムを育てられればと考えています。

また、「国産クラウド」という言葉はよく聞かれますが、本質は“地産地消”にあると思っています。AIを動かすデータセンターでは、膨大な熱を冷ますために大量の冷却水が蒸発しており、アメリカでは環境問題や税制リスクとして批判が高まっています。だからこそ、日本の水・電力・人材で完結するクラウドインフラを構築することが重要なのです。

さくらインターネットは2023年、北海道・石狩データセンターで100%再生可能エネルギーによる電力供給に切り替え、CO2排出量を実質ゼロ化しました。単に「国産」を掲げるだけでなく、環境負荷を最小限に抑えたインフラを自社で運営している点が、今回の提携を支える大きな基盤になっています。

地方から未来をつくる――PLATEAUプロジェクトで広がる共創の輪

いま“地産地消”というキーワードが出ました。この考えをどう捉えていますか。

コロナ禍の時期、各地で「メタバース観光地」といった企画が生まれましたが、多くは地元に何も残りませんでしたよね。東京の制作会社が請け負って終わりで――お金もノウハウも地域に循環しなかった。

私たちはそこを変えたい。まず地域の人自身に体験してもらい、その上で自分たちの手でコンテンツがつくれるようになる仕組みを各地で進めています。新潟、山形、大阪などでクリエイター育成を含む産業創出プロジェクトを実施。地元企業が提示した課題に対し、参加者が学んだ技術で解決する。地元にスキルが残り、人材が育つ。ある新潟の受講生からは「STYLYに出会って人生が変わった」と声をかけられたこともあり、これこそが本当の意味での地方創生だと思っています。

さくらインターネットも全国に拠点があり、地域とのつながりを大切にしてきました。山口さんのように現場に根ざして育てていく活動とは親和性が高く、いまのお話を聞いて協働の余地を強く感じています。

技術面での“地産地消”という点では、どのような変化を見ていますか。

AIの世界では「ローカルLLM(大規模言語モデル)」がようやく実用レベルに達しつつあります。以前は精度が低く使いにくかったのですが、OpenAIが8月に公開した新モデル「GPT-OSS 120B/20B」は非常に高性能で、自社のサーバー上で安全に運用できる時代が来ています。

企業が自前でGPUを揃えるのは難しいですが、さくらインターネットが提供するGPUクラウドを使えば、独自の生成AIを国内でホスティングできる。社外向けのサポートには最新の外部モデルを、社内業務にはローカルLLMを使う――こうしたハイブリッド運用が今後の主流になるでしょう。これはハイパースケーラーにはできない、さくらインターネットならではの強みでもあります。

さくらインターネットが提供する、安心の国内基盤AIサービス「さくらのAI」

>>資料をダウンロードする

ほかに、公共・自治体プロジェクトとの連携例はありますか?

じつは私たちSTYLYは、国土交通省が進めるPLATEAU(3D都市モデル構築)のユースケースにも関わっています。PLATEAUのウェブサイトでは、全国各地の都市で3D都市モデルを活用したソリューション事例が紹介されており、地域活性化・観光・都市計画などの場面でXR表現や可視化技術が導入されています。

STYLYもそうしたプロジェクトに参加し、地域の資源をXRコンテンツ化し、地元の人が手を動かして価値を創る体制をつくることを目指しています。公共プロジェクトを皮切りに、「地方創生 × XR」を実践するモデルを増やしていきたいですね。

最後に、XRやフィジカルAIの未来、今後の展望についてお聞かせください。

世界的にもXRはすでに実用段階に入りつつあります。AWE(Augmented World Expo)USA1でも「XRは未来を語るものではなく、いままさに未来をつくっている技術」だと示されました。Apple Vision Pro、Ray-Ban Meta Display、GoogleとSamsungのGalaxy XR……スマートフォン黎明期のような転換期が訪れようとしています。

さらに、いまは巨大企業だけが勝つ時代ではありません。生成AIの進化でスキルの壁が下がり、新しい価値を生み出す中小企業や個人クリエイターが続々と登場するでしょう。私たちSTYLYは、その挑戦を支える空間レイヤーのプラットフォームとして、多様な人々とともに新しいユースケースを生み出していきたいですね。

この提携を通じて、さくらインターネットさんとともに、日本発のフィジカルAI基盤を世界に広げていく――その第一歩を踏み出していければと考えています。

よろしくお願いします!

>>さくらインターネットとSTYLY、 フィジカルAI領域での基本合意を締結〜国産クラウドとXR技術を活用し、スマートグラス向けAIソリューション基盤を構築〜

- 毎年米国で開催されている、世界最大規模のXRイベントのこと ↩︎

特集

特集