さくらインターネットの最新の取り組みや社風を知る

>>さくマガのメールマガジンに登録する

さくらインターネットの組織内研究所であるさくらインターネット研究所では、研究の意義を明文化し、その成果を会社の発展につなげるため、メンバーの評価制度とチームビルディングについての取り組みをおこなっています。その設計を担った主席研究員の松本 亮介に、取り組みの背景や評価制度で大切にしている軸などについてインタビューしました。

研究の意義を適切に表現し、会社の発展につなげるための評価制度

――松本さんは、これまでさまざまな研究をされてきました。2020年からとくに評価制度とチームビルディングについての研究に取り組まれています。その背景を教えてください。

民間企業における研究所は、給料をもらって研究をします。これまで、自分の研究の会社に対する貢献度がわからないという悩みを持つ研究者を多く見てきました。幸いにもさくらインターネットではそういったことはないのですが、「会社や社会にどう役立つのか」「研究ばかりして遊んでいるようだ」と、周りからのプレッシャーを受けることも少なくありません。それで給料の対価として「会社の製品開発のために研究をしなければならない」と考えはじめる人もいます。本来の研究の意義は、新しさや先を見据えた技術の開発・発見・設計だと思っています。しかし、そのような未来のための研究と、製品開発のための研究の両立はとても難しく、さらに深い悩みに陥ってしまうのです。

自分の本来やりたい研究の、会社や社会に対する意義をみんなで考えていきたい。明日収益が上がるという話ではないけれども、経営陣と議論しながら研究成果を会社の発展につなげていきたい。そのような想いで、さくらインターネット研究所で、評価制度を整え、チームビルディングの取り組みをおこなってきました。

――さくらインターネット研究所の評価制度はどのようなものでしょうか。

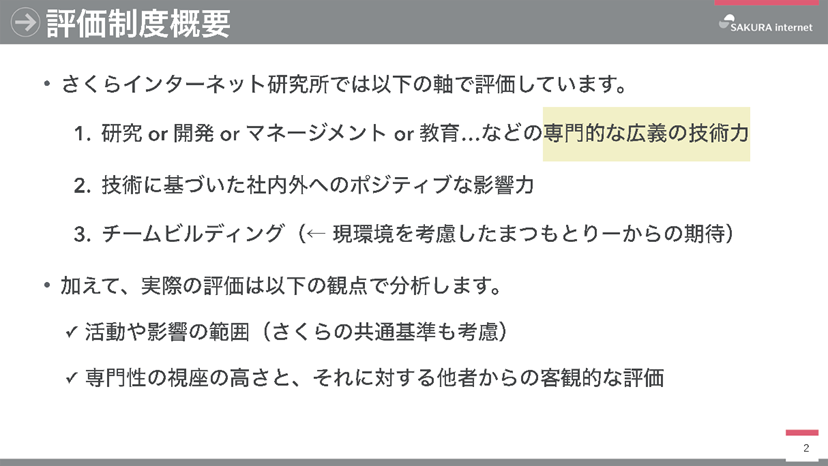

3つの軸で評価します。

1つ目は、各メンバーがそれぞれの専門性でどの程度の技術力を持っているか。

当研究所には現在さまざまな分野で研究をおこなうメンバーがおり、各領域に注力しています。IT企業だからといって、インターネット関連のものだけを技術と捉えていません。たとえば、私のようなマネジメントに関する研究や教育分野など、すべてを広義の意味で「専門性がある」かつ「技術力である」と考えています。幅広い分野への興味関心、それらを横断し学際的な研究への発展可能性を持つことが大事なんです。

2つ目は、その技術に基づいた社内外へのポジティブな影響力。技術力を使ってアウトプットしただけでなく、その結果として「誰を・なにを・どう動かしたか」を見ます。

3つ目がチームビルディングの観点です。

コロナ禍により、さくらインターネットはリモートワーク前提の働き方となりました。もちろんリモートワークのメリットは大きいのですが、出社していたときは、なにか悩みがあれば表情や会話のなかで気づけたものが、そうではなくなりました。当研究所のメンバーは、それぞれ異なる専門性で、裁量を持って自由な時間に動いています。放っておくと、お互い何をしているかわからず、誰にも相談できない状況になる。そのためリモートワークでも、研究所全体でうまくサポートし合いながら、安心して楽しく研究できる環境を目指し、評価制度とチームビルディングをリンクさせることにしたんです。

それにより、組織文化が醸成されチームが成長していくことを期待しています。

評価者と被評価者が協働で評価を言語化する価値

――3つの軸について、なかなか数値化が難しく評価しづらい部分もあるかと思いますが、どのようにしているのでしょうか。

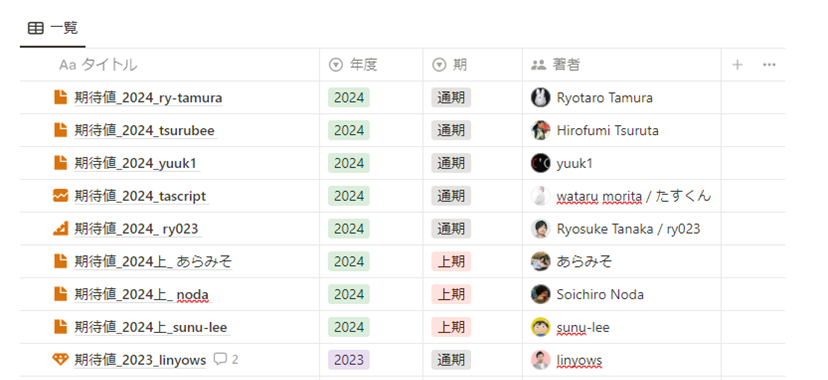

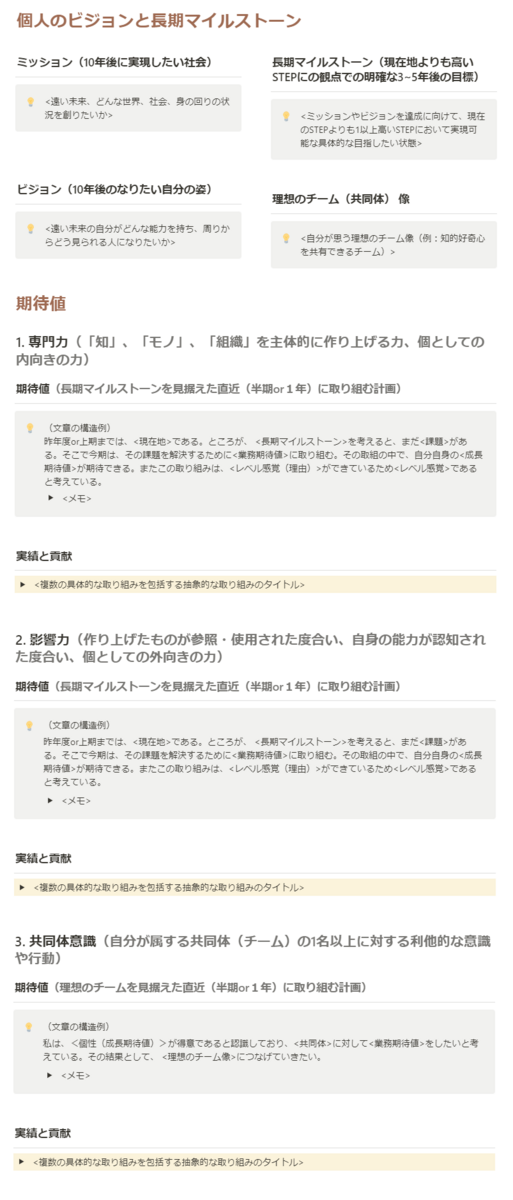

評価の基準となる影響力や技術力においては、目標として「やりたいこと」「取り組んでいる研究や開発の難易度」「その成果がもたらす影響の大きさ」などを、まず自分(被評価者)で当研究所独自の「評価シート」に記載してもらいます。それを研究所のメンバー全員で論理的・客観的に捉え、どれぐらいの評価や優れている証明ができるのかを議論しながらブラッシュアップし、お互いに確認しています。

目標や評価を言語化するプロセスを公開し、必要に応じてメンバーが相互に関わることが最大の特徴です。上司から一方的に役割や目標、その到達基準を与えられるのとは異なり、自分自身の「やりたいこと」を中心にしながら一緒に評価を形成し、その意義を考えていくことができます。

その人の半期の活動を評価して給与決定することだけが、評価の目的ではないんです。

評価を通じて、会社や社会に対する自分の貢献度を言語化することで自分の市場価値を自覚し、自己肯定感を高めることも目的の1つです。そのため、市場や業界における優れたエンジニア・研究者の定義を明文化して、それに対して当研究所のメンバーはどうなのかを考えていく。評価制度のなかに、客観性を盛り込むことを重視しています。

それは結果的に、客観的評価に裏付けられた会社への貢献として示すことができます。

たとえば数年後に会社がなにか選択をするとき、研究所はさまざまな選択肢を提供して、それぞれのメリット・デメリットや将来性も説明できるようになるでしょう。

――チームビルディングについてはどのような内容を評価するのでしょうか。

組織や人事評価についての論文がたくさんあるなかで、ここ数年重要視されているのはエンゲージメントとインクルージョン。なので、当研究所でもその2つを見ています。

エンゲージメントは、メンバーがもっと研究所に貢献したい、ほかのメンバーを助けたいと思えるような状態を組織として高めていくこと。インクルージョンは、たとえばほかのメンバーから「〇〇さんはいつも助けてくれて、本当に信頼できる」といった評価を受けることです。

評価シートにも、誰になにをしてもらったという話を書いてもらっています。そういったなかで、少しずつ「自分は研究所のなかでも必要とされているのだ」という感覚を持つようになる。だからこそ、エンゲージメントとして自分からいろいろ提供したいと思える。このエンゲージメントとインクルージョンのサイクルを、どれだけ高い状態で維持するかが重要です。それにより、パフォーマンスが上がるという研究がたくさんあるんですよ。

多様性のあるチームで成果を最大化できるように

――「人柄のよさ」は表には見えにくいものですが、おっしゃるとおりとても重要ですよね。

困ってる人や悩んでる人のサポートは、これまで仕事というわけではなく、やってくれる人の善意にのっかっていたと思います。その人が元気なときはいいのですが、誰も気づかず感謝がない状態が続いたり、その人が逆に疲れてしまったときになくなってしまう。そうなると、当然エンゲージメントやインクルージョンは上がりません。

いままで見えにくかったけれど、そのようなエンゲージメントとインクルージョンを高める行為はすばらしい仕事なのだと全員で認め合い、給料に反映される設計にしています。

きちんとチームビルディングを評価の1つの軸に置いて、それをみんなで相互に見ていけば、悩みを抱えた人がいたとしても気づける状態をつくれる。直接顔を合わせないとしてもお互い気にかけて、楽しんで仕事をする環境をつくることができると考えています。

上級研究員によるメンター制度もはじめました。直接的な評価者ではない上級研究員と月に1回程度、評価者に直接伝えにくい悩みや考えなどを壁打ちしたりコーチングしたりして、評価シートに反映し、モチベーションを維持してもらうようにしています。

――今後、どのように制度をブラッシュアップしていく予定ですか?

圧倒的に技術力が高い人の評価方法について考えています。たとえば機械学習の分野において、国内で年に1人通るかどうかわからないレベルのトップカンファレンスに採録されるようなメンバーがいます。そのような人がより専門性に集中し、さらに成長できるような評価制度にしていきたいです。

また、当研究所内に新規プロダクト開発のためのチームをつくりつつあります。当社の売り上げに貢献するようなプロダクト開発をサポートしたいというメンバーがいたんですよ。研究の成果を開発に活かし、プロダクトをつくり、最終的に売り上げにつながっていくことを目指しています。このプロダクト開発チームと研究チームとの両立について、いま議論しています。可能になれば、現在当社が持つプロダクトにプラスになるような成果を出せるでしょう。

あくまで専門性を軸にしたうえで、研究所や会社、そして社会への貢献のストーリーやスペシャリスト像を考えていきたいです。

なおこの評価制度では、自己評価と外部評価や市場価値とのすり合わせを徹底的におこないます。それは研究者だけでなく、一般職の方が評価を考える際も参考になると考えています。当研究所の成功例を社内に横展開し、さくらインターネット全体のチームビルディングをよりよいものにしていきたいですね!

松本の研究詳細については、資料を公開しておりますのでぜひご覧ください!

執筆

朝倉 恵

2012年さくらインターネット入社。幼稚園教諭からITの世界に足を踏み入れて早1X年。教育とITとの狭間で人のお役に立てる仕事を模索しています。

note:https://note.com/m_asa/

※『さくマガ』に掲載の記事内容・情報は執筆時点のものです。

- SHARE

New

New

特集

特集