>>新たな出逢いを創出するAIプラットフォーム「Buddies」

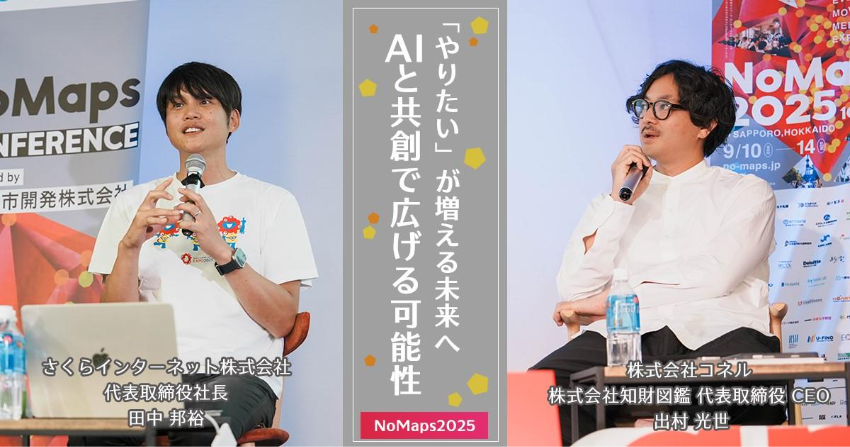

2025年9月11日に開催された、NoMaps2025のセッション『さくらインターネット株式会社 Presents 「やりたい」が増える未来へ〜AIと共創で広げる可能性~』では、コネル/知財図鑑 代表取締役 CEO・出村光世さんと、さくらインターネット代表取締役社長・田中邦裕が登壇。

AI時代における“セレンディピティ(思いがけない出会い)”や“暇の価値”、そして「やりたい」を起点に生まれる未来の可能性について語り合いました。

テクノロジーが広げる人間の創造性と、共創から生まれる新しい世界とは――。

出村 光世(でむら みつよ)さん プロフィール

株式会社コネル / 株式会社知財図鑑 代表取締役 CEO・発明家

2011年アクセンチュアに所属時にKonelを創業。東京、金沢、京都、ベトナムを拠点とし、デザイン・研究開発・アートの領域を横断するプロジェクトを推進。未来体験のプロトタイピングに特化した「日本橋地下実験場」を東京の拠点とし、30を超える職種のクリエイターと活動を行う。2020年、新規事業のための知財データベース「知財図鑑」を立ち上げる。プロジェクトデザイナー/知財ハンターとして分野を超えた未来実装を続けている。

田中 邦裕(たなか くにひろ) プロフィール

さくらインターネット株式会社 代表取締役社長

1978年、大阪府生まれ。舞鶴高専在学中にさくらインターネットを起業。2005年に東証マザーズに上場し、現在はプライム市場。2011年に北海道石狩市に石狩データセンターを開所し、クラウドやAI向けのデジタルインフラサービスを提供する。社業の傍らソフトウェア協会(SAJ)会長、日本データセンター協会(JDCC)理事長、日本インターネットプロバイダー協会(JAIPA)副会長、関西経済同友会常任幹事などとして業界の発展にも尽力。沖縄在住。

私たちの「やりたい」はどこにあるのか

われわれ、Konelさんにはいろいろなプロジェクトでお世話になっております。

はい、だいぶ攻めたオーダーをくださるので、楽しくやらせていただいています。さくらインターネットさんが運営されている共創施設「Blooming Camp」でご一緒することが多く、最近ではセレンディピティな出会いをどうしたら創出できるかというテーマでWebアプリケーション「Buddies」を開発させてもらいました。「ウマが合うね」「反りが合うね」といった感覚的な要素を筑波大学の先生の研究結果をもとに波長として抽出し、そこに自身の「やりたいこと」や「できること」を組み合わせてAIでパートナーをレコメンドするシステムです。

AIが介在して人と人を結びつけていくコミュニティを作っていく――、そんなことをしているんです。ビジネスドメインではない軸で出会うという、ある意味、古くて新しい感じがしますね。ちなみにBuddiesはさくらインターネットの基盤上で動いています。

対面のほうがコミュニケーションの密度は高くなるけれども、インターネットのほうがマッチングはしやすい。出村さんとの取り組みは、そのハイブリッドみたいな感じですよね。

ただ、外からのレコメンデーションを受け入れ続けていく一方で、主体的・自律的な「やりたい」という気持ちは鈍くなっていないだろうかと思っています。

AIの隆盛で「できる」ことはどんどん増えているので、今度は「やりたい」が増える世界が来てほしいんですよ。それは「やりたいことを増やすために努力する」というニュアンスとも少し違います。普通に暮らしているなかで「やりたいが増えちゃった」となる世界が訪れたら、さくらインターネットさんのように「できる」を提供される方々も、もっといいビジネスができるようになると思います。そういう世界って、すごく豊かな世界ですよね。

「消火器を探す」という話があります。「やりたいこと」は消火器と一緒で、探していると確かに見つかるものなのに、探していないと、目に入っていても思い出せないんですよね。XなどのSNSで起こるエコーチャンバー(同じ意見の人だけと交流することで、自分の考えが反響・強化され、正しいと錯覚してしまう現象)などがまさにそうで、「かわいい動物の写真はないかな」と思って探していたら、そういうものがたくさん流れてきます。人の悪口を探していれば、人の悪口が流れてきます。自分が探したとおりにしか情報が流れてこないわけです。

「意識的にスイッチをオンにして消火器を探し、見つける」だけではなくて、セレンディピティ的に何かを思いつくこともあると思います。田中さんは「起業しよう」というスイッチが入った転機のようなものはあったんですか。

「たまたま試験期間中に暇だった」ということですね。高専にいたころ、自分で立ち上げたサーバーを友達に無料で貸していたのですが、それを学校に勝手に置いていたのが見つかって「外の人に貸すなんて駄目でしょう」と言われました。もっともな話です。どうしようかと考えていたところ、試験期間中にふと、友達は「お金を払うから続けてくれ」と言っているのだから「そうしよう」と思ったんです。

「普段の経験」+「暇」が「やりたいこと」を導く

いまの「暇」というワードはとても重要だと思いました。昨日、うちのCTOに、「AI時代、やりたいことが増えるためには何が重要か」と聞いたら、「メディテーション(瞑想)だと思う」という話になったんですよ。彼は、朝起きて5分ぐらい瞑想のようなことをしていると「なんか新しいチーム作りたいなあ」「やっぱりあの仕事やり方かえたいなあ」「あの人に会いに行きたいなあ」などが、いろいろ出てくるとのことでした。

そこで気付いたのが、「やりたい」のバリエーションをどこまで広げておけるかがとても大事、ということです。キムチを知らない人は、おなかが空いても「キムチを食べたい」という発想は出てこないでしょう? 同様に、暇なときや意識的に瞑想しているときに「やりたい」がふっと湧いてくるよう、どれだけの体験価値を自分のなかにインストールしておくか、それが「やりたい」と向き合うための時間の使い方かもしれない、と思いました。

なるほど。やはり余裕を持っている状態じゃないと、その心理状況にはならないですよね。

以前、言われたことがあるんです。「成長する会社は新しいことを始めるのが得意なのではなく、新陳代謝が盛んで、手放すことができる会社なのだ」と。みんな「得よう」とばかりして手放さないものだから、成長の要素がどんどん入りづらくなっているところもあるのではないでしょうか。

確かに「始めたい」と同じぐらい、「やめたい」も必要かもしれないですね。

「やめたい」のネガティブイメージではなく、「手放して新しくする」といったポジティブなループがあるといいですね。

それと「放っておく」ことはありますね。明確に「やめた」というステータスに持っていくこともできますが、「一旦置いている」とリソースのかけ方が割と自由になっていきそうな気はします。

最近よく言われるタイムパフォーマンスが最優先になると、自分の体験価値は優先されないわけで、判断軸においてタイパが優先で本当にいいのだろうかと思います。「クーポンが使えるから買い物をする」「フリマサイトで高く売れそうだから買っておく」など、判断軸が本来の目的とは変わっていることが多くないですか?

クーポン券やフリマサイトのマーケットプレイスに心が支配されながら時間やお金を使うことからの解放が、「本当にやりたいこと」を探すための肝かと思います。「手放す」ことを優先していくというのでしょうか。

それに、時代に身を任せていればタイパは勝手に上がっていくという感覚です。

ただタイパを考えるから暇を作れるということはありますよ。英語「スクール」の語源は「暇」という意味の言葉だそうです。人間は暇になってはじめて「学ぼう」「何かをやろう」となるわけです。

AI時代の「やりたいこと」の重要性

AI時代におけるシンギュラリティの恐怖と言われていますよね。いろいろなAIが少数の強いAIに駆逐されて、みんながその1つだけを使い、自分がやりたいこともAIに聞き、同じような答えを返される。そんなイメージが恐怖の本質だと思うのですが。

うーん……。でもAI以前の時代に、成績優秀な高校3年生が、三者面談で「僕はバンドをやりたい」と言っても、周りの大人は口をそろえて大学進学をレコメンドし、本人はますます大学に行きたくなくなるということは、人間同士でもあった気はします。第三者であったり、AIがレコメンドする中央値的な意見を聞いても、あまのじゃくで自分のなかにやりたいものがある人は、AI時代も大丈夫そうな気はします。

AI耐性が低い人が危ないかもしれないということですか。

やはり、体験が少ないと想像できることの幅も小さいから、「AIがそう言うならそっちを選べばいいか」という思考回路になりそうな気がするんですよ。

そうなると、AIがさらに優秀になる前に、人間が多様な経験をしておかなければなりませんね。そのなかで、多様な価値観を持つ多様なAIが出てくるように、1つの結論に行かないようなAIの開発をしっかりと求めていくことも重要かと思います。使う側にも、AIの特性を知ったうえで、自分を客観的に見て「AIに依存している」と気付けるような使い方が必要です。

日本はAIの恐怖への耐性が高いというか、どちらかというとポジティブに捉えている人が多いと思います。AIをいかに受け入れていくかを考えつつ、みんな、もう少し余裕をもって生きるのがよいのでしょうね。

社会はどう変化していくか

われわれはインターネットのおかげで時空を越え、AIによって世代間も超えられると感じています。世代が全く違う人たちとご一緒していくワクワク感を感じる経験もしています。AIによる世代間越境は、キーワードになるのではないでしょうか。

年配者や若者が思うこともAIで再現できるようですし、対話型LLMで話していると、違う世界に連れて行ってもらえるように感じることはありますよね。

社内でも「10年以内に世代差ナンバーワンの会社を目指したらおもしろいんじゃないか」という話が出たことがありました。9歳と80歳の社員がいて、二人でプロジェクトを進めているのは結構いい絵だと思います。

「やりたいこと」を「できる」に変え続けるには、やはり、内発的動機付けからやりたいことが出てくること、AIとともに新しい価値観を作り上げて世の中がよくなっていくことがとても重要だと思います。

僕は、AIによって1人ができることの幅が圧倒的に大きくなっていると思っています。これから、スモールプロジェクトが持つ勢いや価値なども高くなっていくでしょう。そして、自分が足りないものを持っている誰かがあと1人いれば、すごく勇気づけられて動き出せるということが起こりやすくなると思います。どうやってその1人と出会うか、どんなコミュニティに顔を出せばいいのか。それこそ、最初のほうでお話にあった波長のようなものでつながる意識などがとても大事ですよね。

やはりセレンディピティ――つまり、なんだかよくわからないけれどもつながって、気付きがあって、新しいものが出てくるというわけですね。

いま、Webメディアは個人ごとにカスタマイズされているので、自分が気持ちいいものや近い考え方しか出てこないし、エコーチャンバーになるんですよね。そこで今日のような空間に実際に足を運んでセレンディピティを感じると、ウェブメディアとは全然違う気付きが得られるのかもしれません。

紙面の新聞は向こうから強制的に情報を与えてくるから、すごくセレンディピティ、出会いがあるんですよね。対面の出会い、新聞や雑誌の紙面など、自分に向けて効率化されていない状態が、いまこそ本当に必要なのかもしれないと気付きました。

本日はありがとうございました。

ありがとうございました。

Konelが手がけたさくらインターネットのプロジェクト

>>新たな出逢いを創出するAIプラットフォーム「Buddies」

New

New

New

New

特集

特集