2021年10月に、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)から「DX白書2021」が発刊されました。386ページに及ぶ今回の報告書は、日米比較調査をもとに日本のDX(デジタルトランスフォーメーション)についての現状を伝えています。

その中から、日本でDXが進まない、あるいは意識が浸透しない理由が見えてきました。

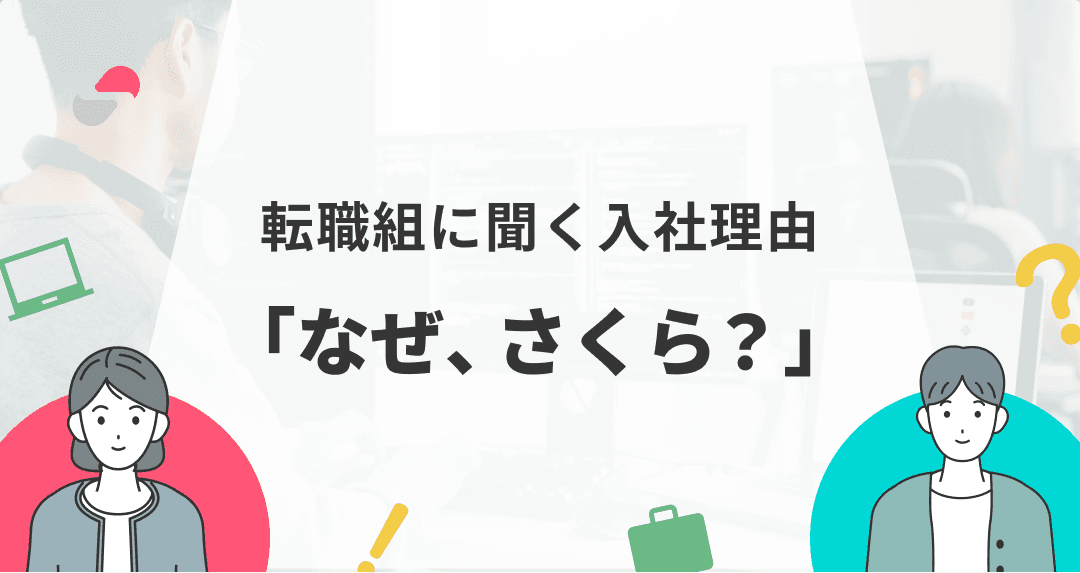

DXへの取組・日米比較

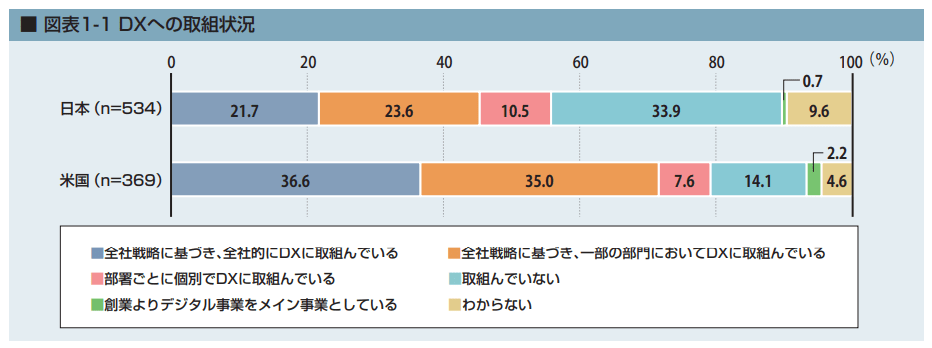

レポートの中から、まずDXへの取組状況の日米比較を見てみましょう(図1)。

(▲出典:「DX白書2021 エグゼクティブサマリー」情報処理推進機構 p1)

取組の度合いが日本のほうがかなり低いことがわかりますが、注目したいのは「会社戦略」という部分です。DXが本来の意味で求めているのは「戦略」としての改革ですから、意識としてはまだ低いと言えるでしょう。

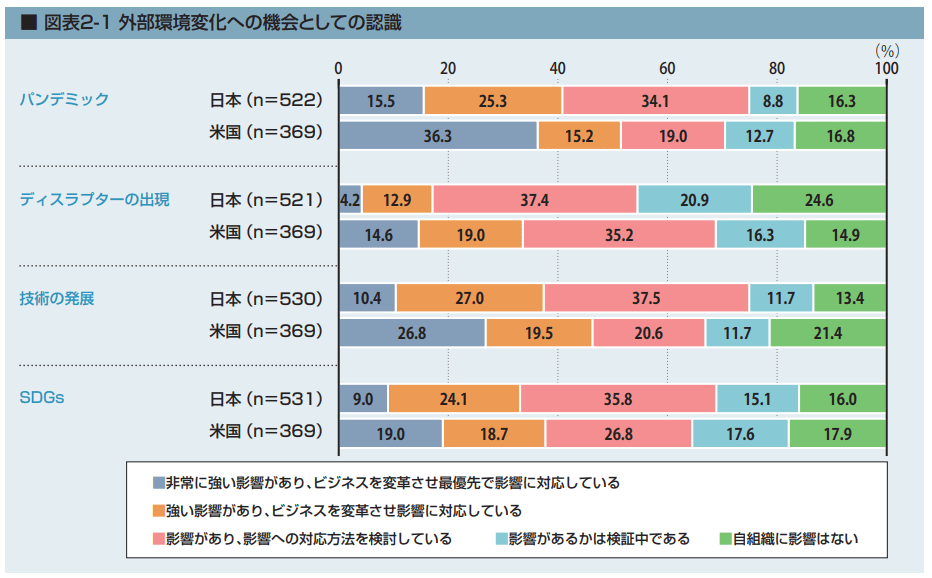

そして次に注目したいのは、外部環境とDX戦略をどう関係づけたかです(図2)。

(▲出典:「DX白書2021 エグゼクティブサマリー」情報処理推進機構 p2)

ディスラプターとは「破壊的企業」のことです。

UberやNetflixなどがその例で、それまでのビジネスモデルの常識を覆し、驚くほどのスピードで顧客を取り込んでいる企業を指します。

上記の4つの外部環境の変化に対して、この「ディスラプターの出現」への対応が日本ではやや鈍くなっているようです。

この項目が他と違うのは、その他の「パンデミック」「技術の発展」「SDGs」というのは、どちらかというと「対応しなければならない」という後ろ向きな要素も含まれていることです。「守り」のスタンスの部分も少なからずあると考えられます。

一方で、ディスラプターの出現を自社の変革のきっかけと捉えることは「攻め」のスタンスであると言えるでしょう。

実はこの「攻め」の姿勢こそがDXの本筋と言えるのですが、なかなか浸透しにくい、あるいは具体的な行動に結びつかないといった企業が日本では多いようです。

「攻めのDX」ができない理由①目的の不明瞭さ

まず、どの企業でも必要となるのはKPI(=重要業績評価指標)です。

組織の目標を達成するための重要な業績評価の指標であり、定期的にチェックし、達成度合いによって方向性を変えていく。

このようにKPIを念頭に置く企業は少なくはないでしょう。

しかし、DXに対するKPIについての考え方を日米比較したのが下の表です(図3)。

(▲出典:「DX白書2021 エグゼクティブサマリー」情報処理推進機構 p5)

明らかな差があることがおわかりでしょう。

多くの日本企業が、まずDX推進を「評価対象外」としているのです。ろくな見直しすらしていない、という状況です。つまり、DXを推進することに何も求めていない、と言ってもいいでしょう。これでは、経費が垂れ流されていく一方でしかありません。

先ほど指摘した「守りのDX」に必死になってしまい、変革や成長どころではない様子が浮かび上がります。一方でアメリカはDX推進過程を非常にシビアに評価・見直しの対象にしています。

お金をかけるのですから、こちらのほうが当然といえば当然なのです。

「攻めのDX」ができない理由②内向き発想

では、もうひとつの理由をみていきましょう。

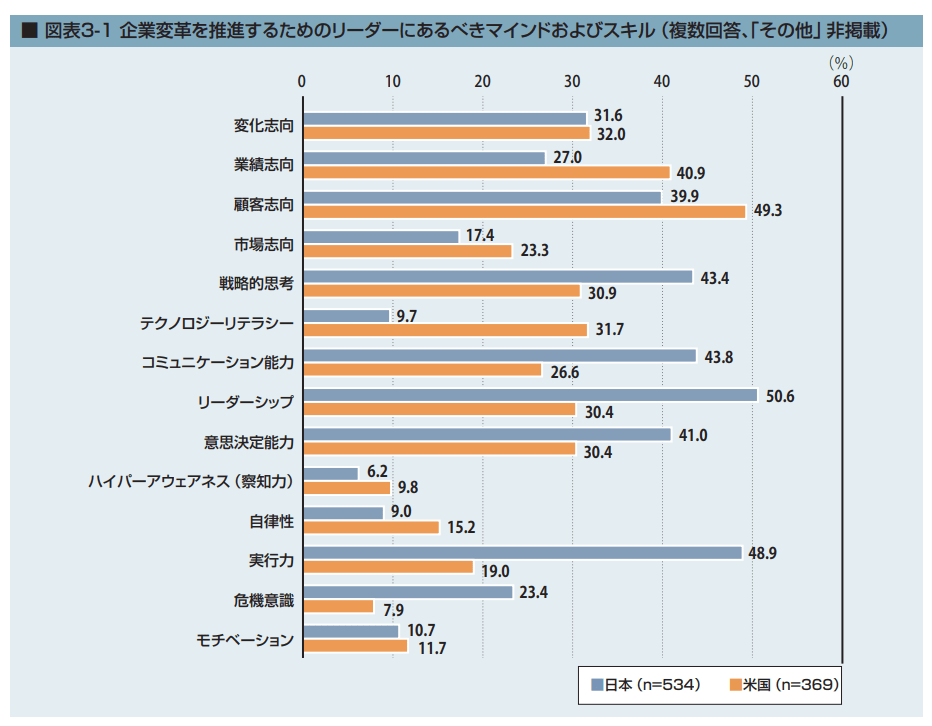

こちらは、日本企業がDXにあたって求めている人材をアメリカと比較したデータです(図4)。

(▲出典:「DX白書2021 エグゼクティブサマリー」情報処理推進機構 p6)

大きな差が出ているところをチェックしていきましょう。

まず、日本で高くなっているのが「戦略的思考」「コミュニケーション能力」「リーダーシップ」「意思決定能力」「実行力」です。一方のアメリカ企業が重視しているのは、「業績志向」「顧客志向」「市場志向」です。真反対と言える現象が起きています。

というのは、日本企業が挙げている要素は「内向き」のものが多くなっています。一方のアメリカ企業が欲しているのは「外向き」の要素です。DXの本来の目的は、「新しい製品やサービス、新しいビジネス・モデルを通して、ネットとリアルの両面での顧客エクスペリエンスの変革を図ることで価値を創出」することです。

顧客目線のビジネスモデルをデジタルで構築し業績を上げていく、意識はこのように向かうべきなのです。もっと言えば、日本企業のこのような考え方は若干「古くさい」部分があります。これらの要素が足りないことを理由に「DX人材不足」というのであればそれは少し違って、リーダーというよりも経営者がそのような人物であれば事足りるとも言えます。

内向きにどういう人物かではなく、顧客に、市場にアプローチする力をいかに持っているかのほうが重要なのです。

決定的に足りない「デザイン思考」「アジャイル」の考え方

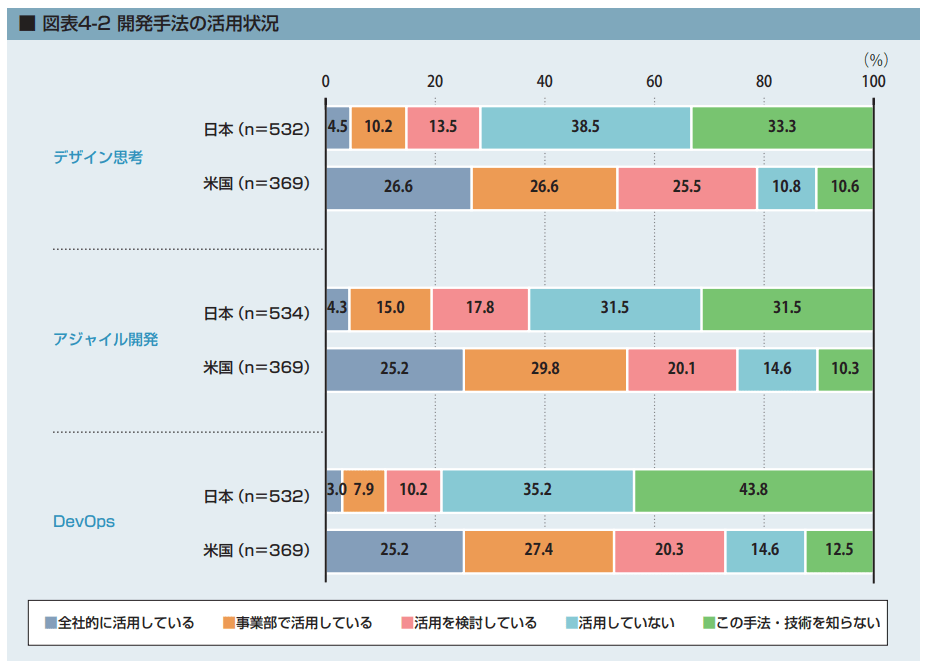

さて、DXとセットで語られるのが「デザイン思考」「アジャイル開発」です。

これらの活用状況はこのようになっています(図5)。

(▲出典:「DX白書2021 エグゼクティブサマリー」情報処理推進機構 p11)

「デザイン思考」とは、表面的でない真の顧客ニーズを観察した上で課題を設定し、解決方法を探し、提供し、ユーザーのフィードバックを受けながら試行錯誤を繰り返していく手法です。

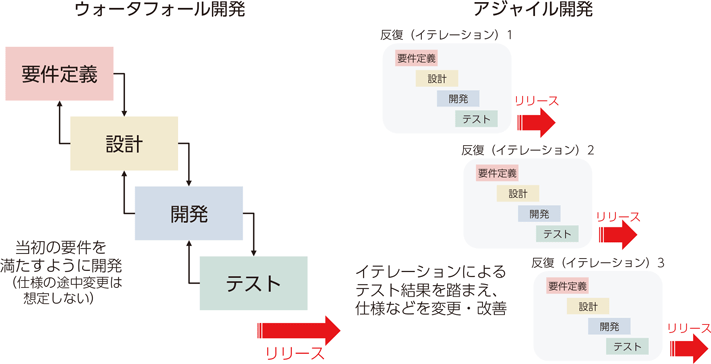

また、特に重視される「アジャイル開発」とは、小さなチームで開発・評価を高速で繰り返し変化に適応していく考え方です(図6)。

(▲出典:「令和元年版 情報通信白書」総務省)

最初に緻密な計画を立てたうえで設計、開発、テスト…と順番に工程をこなしていくのが従来の「ウォーターフォール」開発。アジャイル開発は、まずリリースし、顧客のフィードバックを受けながらその都度改善していくというアプローチです。

これら2つの手法を比べると、前者は「作りたいものを作って売る」考えであり、後者は「作ったものを売れるものになるよう改善していく」とも取れます。

「売りたいもの」ではなく「求められるもの」が重要に

日本でDXやデザイン思考やアジャイル開発が浸透しない理由のひとつには、これまでの考え「良いものを安く作れば売れる」にとらわれたままでいるからというのもあるでしょう。しかし、状況は変化しているのです。

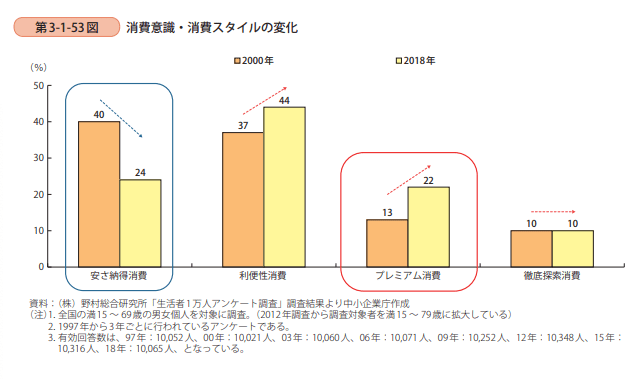

このような統計があります(図7)。

(▲出典:「2019年版中小企業白書」中小企業庁 p336)

消費者が商品やサービスに求める要素の変化です。

かつては安さが重視される向きがありましたが、消費者の意識は「利便性消費」「プレミアム消費」に向かっています。価格よりも、便利さや特別感が得られる商品を好む傾向になっているのです。よく「多様性」と言われますが、その通りになっています。

では、顧客は商品やサービスのどこに「プレミアム感」を覚えているのか、その真意はどこにあるのか。それらを探り、密なコミュニケーションやリサーチの元に基づき、その都度仕様を変更していく。それがデザイン思考でありアジャイル開発です。

不透明な時代にあっては、「最終ゴール」を設定することじたいが難しくなっています。自分たちの「売りたいもの」を効果的に作る、それは単なるデジタイゼーションです。

そうではなく、自ら顧客や市場にアプローチし、「求められているもの」に沿ってビジネスを進めていくことがDXなのです。DXとは、作る側の事情よりも顧客体験を変革させることが目的です。

こう考えれば、DXの正しいスタート地点が見えてくるのではないでしょうか。

New

New

特集

特集