IT・デジタル関連の最新情報や企業事例をいち早くキャッチ

>>さくマガのメールマガジンに登録する

「宇宙産業を次の日本の基幹産業へ」という目標を掲げる株式会社Tellus。さくらインターネットのグループ会社として2024年4月に分社化し、「新たなビジネス創出を促進する衛星データプラットフォーム」として、「Tellus(テルース)」を運営しています。

今回は株式会社Tellusの代表取締役社長であり、さくらインターネット株式会社 執行役員を務める山﨑秀人から、宇宙ビジネスの現状と実態、日本の動向などについて聞きました。

後編となる本記事では、「誰もが気軽に衛星データを扱えるサービス」が具体的にはどのようなもので、現状はどう使われているのか、日本における宇宙ビジネスの今後の展望などに迫ります。

21世紀の大航海時代――宇宙が産業の場になった、スペーステックの現在地

>>前編を読む

山﨑 秀人(やまざき ひでと) プロフィール

株式会社Tellus 代表取締役社長、さくらインターネット株式会社 執行役員

宇宙開発事業団「NASDA」(現:JAXA|宇宙航空研究開発機構)、さくらインターネットを経てTellus代表取締役社長に就任。JAXA時代は国際調整業務や「ALOS」(だいち)防災利用プロジェクト、「はやぶさ」プロジェクトの帰還業務などに従事した。

事業譲渡から1年、「着地できた」手応え

さくらインターネットからの事業譲渡を受けて1年が経ちます。Tellus事業全体を振り返って、現状をどのように感じていますか?

「おかげさまで、1年目を無事に着地できた」という気持ちでいます。さくらインターネットの事業部として立ち上げた当初から分社化の計画はあったものの、宇宙産業は(前編で語った通り)ディープテックの領域にあり、即座に利益を得られるビジネスモデルは確立していません。宇宙スタートアップが宇宙産業だけで、利益を上げるのは、世界を見ても困難な状況です。そのようななかで、実際に1期目を「売上がある事業」として迎えられました。

Tellusをローンチしたのは2019年になりますが、「クラウドに衛星データを集約し、API化して提供する」という構想そのものは、その10年以上前から持っていました。しかし当時はJAXAで勤務しており、クラウドインフラが現在のように一般化しておらず、導入は難しい状況でした。その後、民間事業として事業化を模索していたのですが、2018年に経済産業省の政策として立案され、さくらインターネットがその研究開発を担うことができたのが始まりです。結果的に、現在のような形で事業を始められたのは、本当によかったです。立ち上げ期から現在にいたるまで、開発についてはさくらインターネットのエンジニアとITインフラのリソースを活用できたのも成長できた要因だったと思います。

>>日本発の衛星データプラットフォーム「Tellus」の詳細を見てみる

衛星データプラットフォームとは?

Tellusの提供する「衛星データプラットフォーム」とは、どういったものですか?

先ほど話した構想そのものですが、「クラウドに衛星データを集約し、API化して提供する」プラットフォームです。 多くの衛星が運用されているなかで、衛星データも運用している事業者がそれぞれ独立して提供していましたが、どの会社がどんな衛星データを提供しているかをユーザが知らないとデータを入手することすら困難でした。Tellusに様々な衛星データを集約させAPI化して提供することで、これまで以上の多くの方に衛星データを活用していただくことを目的に開発・運用しています。

Tellusでできることをまとめると以下のようになります。

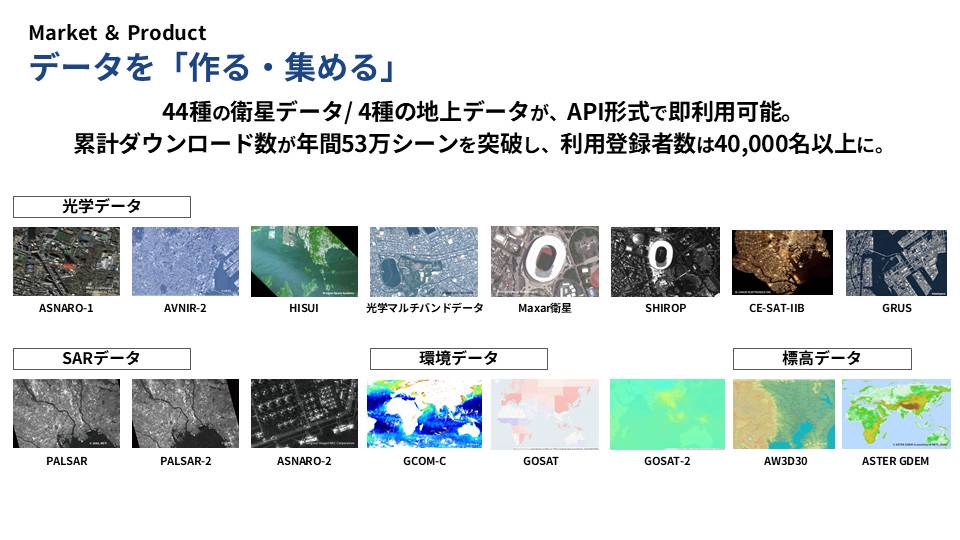

1. データを作る・集める

政府が所有する衛星データや民間の商業データをダウンロードできます。API形式で利用しやすい点が機械学習系やWeb系エンジニアの方からよろこばれています。

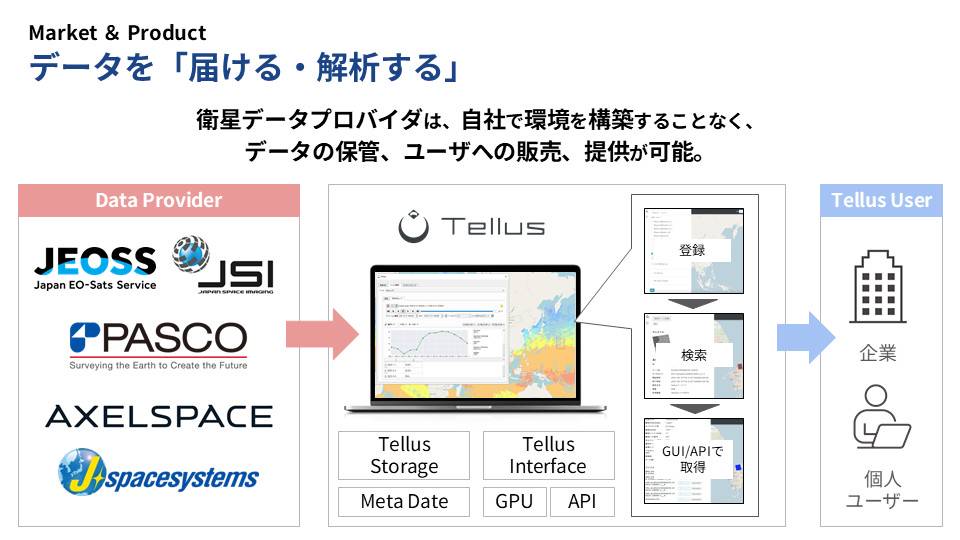

2. データを届ける・解析する

どなたのデータでもTellusにてデータを保管し、提供することができます。衛星データプロバイダは、自社で環境を構築しなくても、ユーザへ衛星データの販売や提供ができます。たとえば、環境省と連携し、温室効果ガス観測技術衛星「GOSAT」シリーズのデータをTellusにてホスティングさせていただいています。

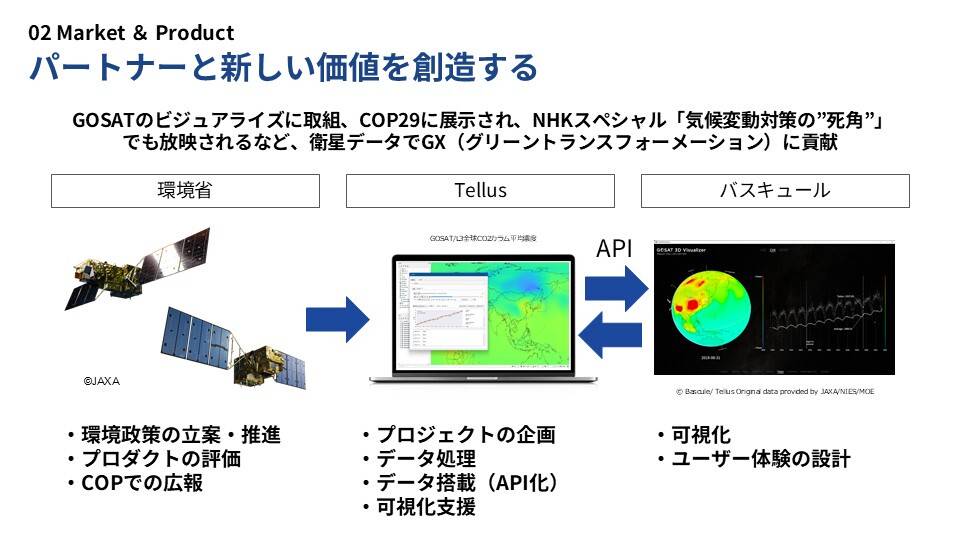

3. パートナーと新しい価値を創造する

ソリューション開発企業などとともにTellusを利用するビジネスの創出を目指すことができます。Tellusから提供させていただいている温室効果ガス観測技術衛星「GOSAT」シリーズのデータを外部のパートナー会社とともにビジュアライズ化し、COP29にて展示することや、TVの特番でも利用いただくなど、衛星データの解析技術のお持ちでない方にも利用いただくなど、利用が広がりました。

現在、どのようなユーザが、どのように「Tellus」を利用しているのでしょうか?

バージョン1.0をリリースしたのは2019年で、当初のアカウント登録者数は5,842人でした。2025年6月時点で、41,739人になります。

ユーザの属性としては、多いのが情報・通信系で、次点がコンサルティング系、3番目が科学・研究系の方たちです。新規事業やイノベーションをするにあたって衛星データが活用できないかと考え、それで選んでいただいているように思います。

今年中にリリース予定の新サービスは、よりビジネス向けのサービスになる予定です。個人単位では衛星データに関心のある方にはある程度お使いいただいているため、次の一手として、企業・法人の方が使いやすいサービスの開発に注力しているところです。

日本発の宇宙クラウド事業としてのねらいをお聞かせください。

宇宙には国境はありません。また、伝統的にパートナーシップで実施していたため、いわゆるデファクトスタンダードを目指すような価値観では、「All for One. One for All」のような公益的な発想が重視されてきました。Tellusも国内に閉じているわけではなく、宇宙開発の大前提である「国際協調・パートナーシップ」のなかで、アジア・太平洋地域へのサービス提供を目指しています。ただし、国際協調の大前提のうえで、技術的な競争が存在するのも事実です。

そのような価値観のなかで、Tellusはアジア・太平洋地域にてこれから衛星を保有して運用していこうと計画している顧客の衛星データマネジメントをサービスとして担うための「有力な選択肢のひとつ」になりたいと思っています。国際協調には、各国の独自性やリーダシップを尊重してサービスを選べることも重要です。Tellusはそのような点で貢献できると考えています。

運用開始から約6年経ちましたが、Tellusが提供する衛星データ基盤について、現在どのような社会的背景や技術的課題があり、それに対してどのような取り組みをおこなっているのか教えてください。

現在、世界的に小型衛星の開発が加速しているのは、背景に「データ不足」があるためです。衛星データは量的にも質的にも不足しており、日本政府も宇宙戦略基金などを通じて人工衛星の開発を推進しようとしています。人工衛星の数が増えれば、その人工衛星が獲得したデータをどうマネジメントするか、という課題が出てきます。

また、従来の人工衛星は、設計から開発まで5年から長い場合は10年という年月がかかるものもありました。さらに、衛星ごとにデータ生産システムを個別に構築していました。そのためコストが高く、打ち上げるころにはシステムやソフトウェアがチープ化している……という課題もありました。

この課題の解決策として、現在、Tellusは衛星データをクラウド上で保管するだけではなく、データ生産システムをクラウド化しています。これにより衛星保有者は、データ生産に関して、機材の換装などを気にすることなく、つねに最新の設備(GPUなど)を利用できます。

AI活用、海外展開……今後の展望

事業拡大を含めた今後の展望について教えてください。

まずAI活用への投資です。衛星データが爆発的に増えていくなかで人間がデータを分析する時代はもう終わるでしょう。現在、Tellusが持つAPI化された大量の衛星データを、最新のGPUリソースを活用して、AIモデルを開発するための環境を提供するサービスを開発中です。さくらインターネットと協力しながらインフラ構築も進めて、この分野に関心のあるスタートアップ、大企業、大学、研究機関を中心とした、AIと宇宙サービスのコミュニティを作っていきたいと思っています。

また、海外展開も予定しています。新興国では宇宙機関や大学などによる衛星保有が増加しており、衛星プラットフォームの需要は今後さらに高まっていくと考えています。それらの機関を対象にTellusのシステムをライセンス輸出できればと考えています。Tellusの“兄弟”となるような存在を各国に広げることで、国際協調のなかでの貢献を目指しています。

さくらインターネットとは、輸出先の国にデータセンターを設置するような連携もしてみたいところです。Tellusの事業戦略とさくらインターネットの事業戦略が重なる部分はあるでしょう。

宇宙産業を「次の基幹産業」にしたい。国際協調と競争のなかで、日本が生き残るためには?

最後に、Tellusにかける想いや、今後の展望についてお聞かせください。

私が宇宙業界で働くようになって、25年ほどが経ちます。この経験から来る個人的な希望でもありますが、「日本の次の基幹産業は、宇宙産業になってもらいたい」という想いがあります。

まず昨今の世界的な傾向として、残念ながら、国際協調とは逆の流れが主流になりつつあります。さまざまな思惑から各国がブロック経済化して、内向きの指向になってきているように感じます。日本にも同様の傾向がありますが、少子高齢化によって国力が低下するなかで産業も内向きになってしまっては、いろいろなものが縮小していくだけです。新しい領域にチャレンジしないといけません。その新しい領域が、宇宙であってほしいですね。

宇宙産業というのは、伝統的にロケットや衛星を作る「製造業」が中心です。しかしこれまで話したとおり、多くの産業にて、ソフトウェアの活用が不可欠になってきており、宇宙産業も例外ではないと考えています。今後も「宇宙製造産業」が大きく飛躍するためにも、両輪である「宇宙情報産業」を構築することが大事だと思っています。AIやITと協力して宇宙情報産業を盛り上げ、宇宙領域を本当の基幹産業にしていきたいです。

幸い、宇宙産業は若く優秀な世代からの志望者が多い領域です。彼らがいきいきと働ける環境を作りたい、それによって日本の次の世代を明るいものにしたい、と切に願っています。

21世紀の大航海時代――宇宙が産業の場になった、スペーステックの現在地

>>前編を読む

New

New

New

New

特集

特集