>>5分でさくらインターネットのサービスがわかる!サービス紹介資料をダウンロードする

高齢化社会において、深刻な人材不足が叫ばれる介護業界。DXの必要性は、業界内の人でなくとも容易に想像できるだろう。しかし、多くの介護現場でDXが進んでいないのが現状だ。介護現場のDX推進には、どのような障壁があるのだろうか。全国約470の介護施設を運営し、業界内でもいち早くDXに取り組むSOMPOケア株式会社(以下、SOMPOケア)にて未来の介護推進部長を務める小泉 雅宏さんに、DXとの向き合い方を聞いた。

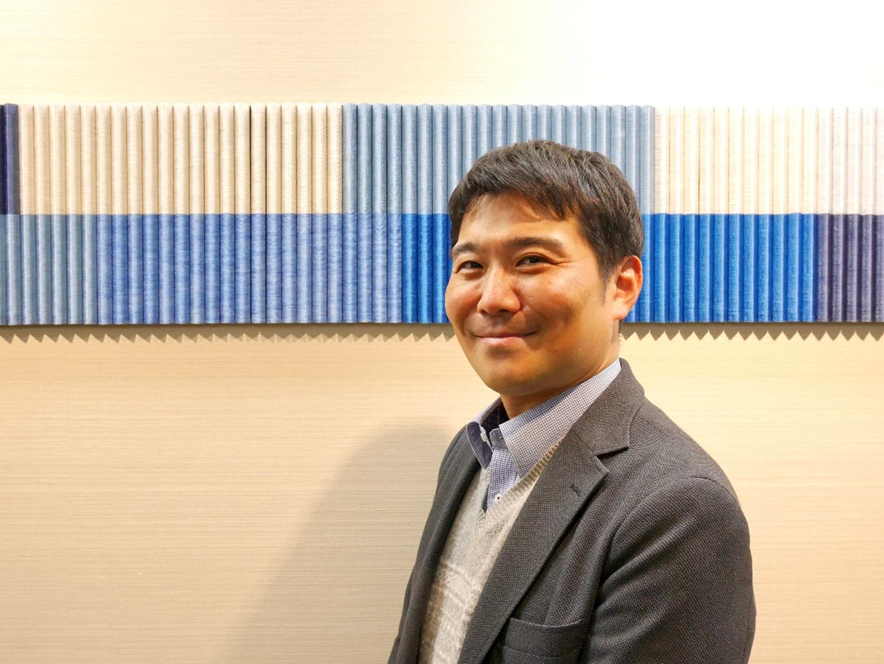

小泉 雅宏さん(こいずみ まさひろ)さん プロフィール

SOMPOケア 執行役員CCO(最高カルチャー責任者)兼 未来の介護推進部長。 2004年に株式会社メッセージ(現・SOMPOケア)に入社し、介護職・管理職・エリアマネージャーを経験後、2018年にシステム導入責任者となる。2023年度からは、現在の介護現場の業務改善を担当する、未来の介護推進部長に就任。

69万人の介護人材不足時代へ向けた「未来の介護」の挑戦

SOMPOケアが取り組む「未来の介護」とは、DXによって介護サービスの品質向上、職員の業務負担軽減、そして介護業界全体の需給ギャップ解消を目指す、新しい介護のカタチだ。「ご利用者さま良し」、「職員良し」、「未来社会良し」の「三方良し」を実現している。

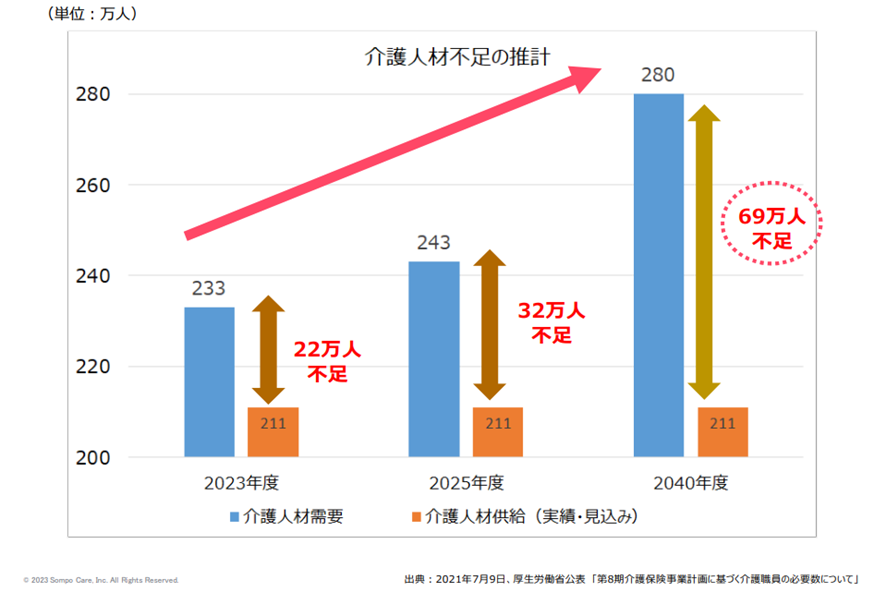

同社が「未来の介護」を推し進める背景には、厚生労働省が2021年に発表した「2040年問題」があった。

厚生労働省の試算によると、2023年時点で介護サービスを必要とする人(需要)と、実際の介護人材(供給)には22万人のギャップがある。今後、高齢者がさらに増加したうえで、介護人材が増えないと仮定すると、2040年には69万人もの人材が不足することになる。なお、この試算は人材が減少しない前提のものだったが、2022年の時点で介護業界の離職者数は新たに就職する人数を上回ってしまった。前提さえも崩れてきている深刻な状況で、需給ギャップはますます開くと予想される。

「当社のスローガン、『介護の未来を変えていく』が決まる2016年まで、人材不足は採用で補うことを前提に考えていました。生産年齢人口は減少していますが、女性や高齢者の活躍によって、なんとか労働力を保てている状況があったんですよね。しかし、それが崩れるという予測と、経営TOPからの『現在の延長線上に未来はない』という言葉を聞いたとき、考え方を根本から変革していかなければならないと感じました」

業務のやり方を変革しない限りは、「サービス維持のために職員の負担が増える」か、「サービス品質が低下する」かの二つにーつだ。選択を迫られたSOMPOケアは、DXによる第3の道として「未来の介護」を切り拓くことになった。

多彩な機械やツールで多方面から業務効率を改善

「未来の介護」は、1つのDXツールのみを導入して完結する取り組みではない。食事、入浴、体重測定、排せつなど、介護のあらゆるシーンにおいて補助ツールを適材適所で導入し、各業務の時短や効率化を実現している。

たとえば、「再加熱カート」は冷蔵と加熱の2つの機能が1つのカート内に搭載されており、冷蔵で保存していた食品を、指定時間に温めて提供できる機械だ。機能としては複雑ではないものの、導入によって食事提供時の業務負担を軽減しているという。

「多くの介護付きホームでは、朝7時台に朝食が提供されています。もちろん、朝食提供に休みはありません。元旦でも、ゴールデンウィークでも、毎日定刻に朝食が提供できているのは、毎朝早くから出勤してくれている職員のおかげなんですよね。一方で、この再加熱カートを前日の夜にセットしておけば、朝食作りに来なくとも朝食が提供できるようになります」

ほかにも、15分毎に自動で体圧をバランスよく分散させることで床ずれを防止する「自動体位交換器」や、ウルトラファインバブルを充満させた湯船に浸かるだけで身体の汚れが落ちる「ウルトラファインバブル発生装置」など、サービスの質を改善しつつ、職員の負担軽減になるようなテクノロジーが揃う。

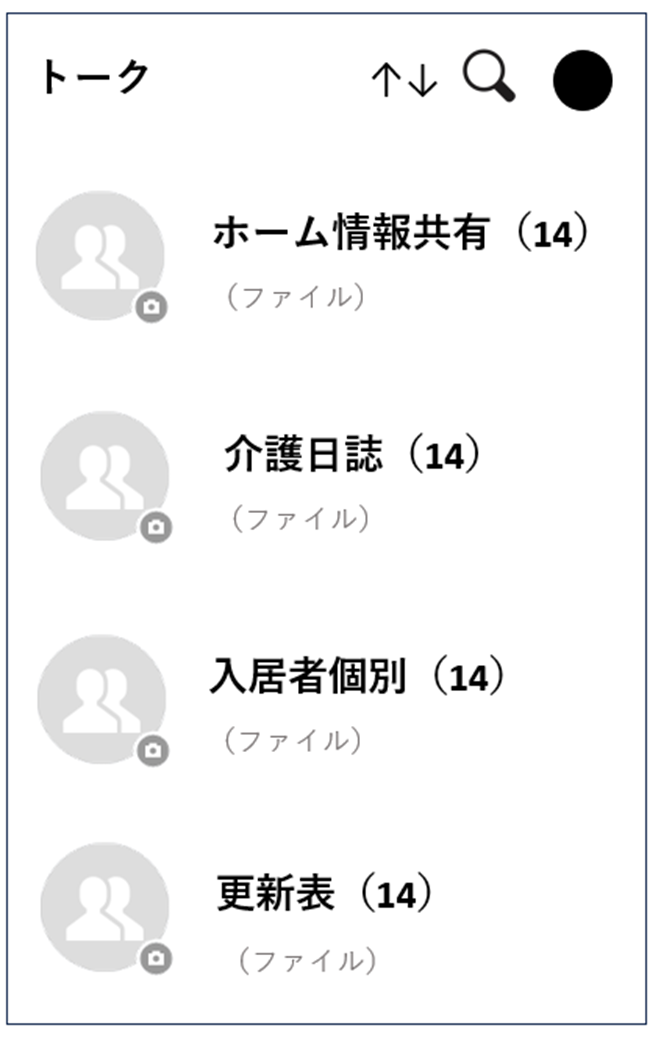

また、職員間のやりとりで使う「チャットツール」は、利用者に対する直接的なサービスではないものの、大幅な業務効率化につながっているという。

「これまで各介護施設では『申し送り』という時間があり、朝と晩に全員で集まって連絡事項や注意事項などを共有していました。たとえば、毎日9時と17時の2回、1回15分ずつ、8名ほどが集まって会話をしていたとします。たった15分ずつと思うかもしれませんが、8名分で換算すると、これだけで1日合計240分使っていることになります。

それを対面からチャットでの連絡に変更することで、大きな時短につながりました。これにより浮いた時間で、ご利用者さまと会話したり、一緒に外出したり、編み物を教えてもらったり。ご利用者さまとのちょっとしたコミュニケーションができます。ご利用者さまが健やかに『普通の生活』を送っていただけているのも、時間に余裕があってこそです。職員がつねにバタバタしていては、ゆったりしにくいですから」

DX推進の壁を乗り越えるために必要だった「道徳」

各介護施設で業務効率化に貢献し、時間創出によってよりよいサービスを提供している「未来の介護」だが、現場導入は一筋縄ではいかなかった。

「『見えるデメリットと見えないメリット』にずっと悩まされていました。たとえば、DXにより業務が効率化され、職員が10人から8人に削減できたとしても、オペレーション変更やご利用者さまへの説明などの業務が増えてしまうことは、職員が容易に想像できるところです。一方で、その結果の処遇改善や費用対効果アップといったメリットは、すぐに表れるものではなく、職員の目に見えにくい。デメリットばかりが明確に見えて、『なぜこんなものを今更導入するのか』という反発につながっていました」

当初、小泉さんは導入による経済的効果を現場の職員へメリットとして伝えていた。「この機械を導入することで業務を〇時間削減できる」といった話は、DX導入の投資対効果を見ていくなかで重要な観点だ。しかし、現場にはまったく響かず、「私たちの負担はどうなるのか」、「ご利用者さまはどう感じるのか」といった不満や疑問が続出してしまった。小泉さんはこれを大きな失敗だったと振り返る。

「経済的な効果の話と、ご利用者さまによりよいサービスを提供していこうという『道徳』の話を、同じ温度感で伝えていたつもりでした。しかし職員には、『経済』を優先しているように見えてしまっていたようです。『経済』と『道徳』、どちらの観点も重要ですが、工夫すべきは伝える順番でした。

『職員による洗い方や手順などに左右されない、安定した品質の介助を提供していこう』、『身体(裸)を見られる、洗われることによるご利用者さまの羞恥心を軽減しよう』、『ゆっくり湯船につかってもらえるようにしよう』など、徹底的にご利用者さまのためになることを導入前に伝えると、協力してくれる職員さんが増えていきました」

手探り状態で数施設から始めた「未来の介護」だったが、現在では安定的に運用できる施設が増加してきた。いまでは成功施設への見学もおこなわれ、職員から職員へ『道徳』面のメリットが伝えられている。「未来の介護」は困難な導入フェーズを乗り越え、SOMPOケアの施設でますます拡大していくフェーズに入った。

会社と現場が叶えたいことは最終的に一致する

当初は会社と現場のギャップに苦戦した小泉さんだが、「会社がやりたいこと」と「現場がやりたいこと」は最終的に一致すると語る。介護業界に限らず、DXに活かせる考え方のヒントを聞いた。

「慢性的な人手不足である昨今、職員から『採用を強化してほしい』という要望が挙がっている会社は多いと思います。しかし、それは現場の本当の望みなのでしょうか? いまの状況を打開するための方法として『人を増やす』ことしか思い付かないので訴えられているような気がするんですよね。本当は何に困っているのか、できる限り正確に現場の声を聴くことが大切です。

実際に現場の声に耳を傾けると、『もっとご利用者さまと向き合いたい』、『働きがいのある職場にしたい』、『もっとゆとりのある仕事がしたい』などの意見が挙がります。これは、会社が考えていることと一緒なんです。じつは、会社と現場の方向性は本質的に一致していると思うので、目指すべき方向をすり合わせたうえで、手段としてのDXにしていくべきと考えています。認識を合わせ、現場に響く言葉で『道徳』を伝えなければ、思ったような効果は得られないでしょう」

「未来の介護」は今後、介護業務のサポートだけに留まらず、看護職員、ケアマネジャー、介護助手、施設管理者など、介護施設で働くあらゆる人にも役立つDXを、施設全体で推進していくという。

介護を含めたサービス業は、「人員が多いほうがよいサービスだ」と思われがちだ。しかし、これからは、そのような従来の常識を変革していく必要がある。機械にできることは機械に任せつつ、人間ならではのサービスの質を高めていく。SOMPOケアはテクノロジーとうまく向き合いながら、介護業界はもちろん、サービス業全体のDXを牽引していくことだろう。

IT・デジタル関連の最新情報や企業事例をいち早くキャッチ

>>さくマガのメールマガジンに登録する

執筆

安光 あずみ

東京都出身、在住。広告代理店で7年間、営業や広告ディレクターを経験し、フリーライターへ転身。企業へのインタビュー記事から、SEO記事まで幅広く執筆。ひとり旅が趣味。「ぼっちのazumiさん名義でも noteなどで発信中。

note:https://note.com/azumi_bocchi

※『さくマガ』に掲載の記事内容・情報は執筆時点のものです。

- SHARE

New

New

New

New

特集

特集