IT・デジタル関連の最新情報や企業事例をいち早くキャッチ

>>さくマガのメールマガジンに登録する

私たちの身の回りにある、あらゆるモノ。その性質や機能は、原子や分子といった、目には見えないナノ(10億分の1メートル)の世界の構造によって決まっている。

もし、そのナノの世界を”見る”ことができたら? バッテリー性能が飛躍的に向上して電気自動車がエコで実用的な選択肢になるかもしれない。より効果的な新薬が生まれ、食品がもっとおいしくなるかもしれない。そんな未来を実現するためにつくられたのが、宮城県仙台市に建設され、量子科学技術研究開発機構(QST)が国側の主体として運営を担う3GeV高輝度放射光施設「NanoTerasu(ナノテラス)」である。

2024年4月の運用開始から、「量子技術で、人類社会の未来を切り拓く」というミッションを掲げるQSTが運営するNanoTerasuとはいったいどんな場所で、われわれの暮らしに何をもたらすものなのか――。

施設の建設から携わり、現在はネットワークやデータマネジメントの責任者を務める中谷健さんに、NanoTerasuの仕組みと可能性を聞いた。

中谷 健(なかたに たけし)氏 プロフィール

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 NanoTerasu総括事務局 ネットワーク・データマネジメントグループリーダー

兵庫県の大型放射光施設「SPring-8」や茨城県東海村の大強度陽子加速器施設「J-PARC」など、大規模実験施設の制御・ネットワーク分野を経て2021年からNanoTerasuの建設・運営に参画。施設のITインフラ全般を支える。

強い光で、ものすごく小さいものを見るための、巨大な顕微鏡

中谷氏は、NanoTerasuを「いわば巨大な顕微鏡」と語る。

「NanoTerasuは、『放射光』と呼ばれる、太陽の10億倍も明るいX線を、調べたい物質に当てて、その構造や機能を分析する設備です。とくにNanoTerasuが得意とするのは、比較的低エネルギーの『軟X線』です。エネルギーの高い硬X線で見えるのは『物質の正確な形』ですが、軟X線では、その物質が持つ『機能』の根源が見えます」

NanoTerasuの放射光は、基礎研究に加えて、産業分野での活用が見込めるという。ごく狭い範囲を見るような用途と、広い範囲をくわしく見るような用途の両面に対応した。

民間の事業者や研究機関による利用も盛んで、とくに地元の農業高校に通う学生が「和牛甲子園」に参加するために、仙台牛とオーストラリア牛を比較・分析した事例は大きなニュースとなった。この実験では、目視では表面でしかわからなかった赤身と脂身のバランスを内部構造まで可視化して「おいしさの分析」につなげたという。

世界最新鋭の放射光施設「NanoTerasu」──情報共有を支えるクラウド基盤に国産クラウド「さくらのクラウド」を採用

>>記事を読む

官・民・地域で連携し、多様なニーズに応える

NanoTerasuは、国と、東北の自治体や企業などが一体となる「官民地域パートナーシップ」という枠組みで建設・運営されている。国からの予算と民間・地域からの出資で費用を調達し、アカデミアと産業界それぞれのニーズに応える仕組みを共存させた。

「NanoTerasuでは、加速器からの放射光を、最大28本の実験装置(ビームライン)で使えるようにしています。現在は10本が完成しており、実験の目的に合わせ、それぞれで出てくる光の波長や強さ、ビームの太さなどを変えて利用できます。

結果を公表すること、論文として発表することを前提として、国の予算で運営するのが『共同利用ビームライン』です。これは基礎研究を推進し、ノーベル賞につながるような成果を目指します。一方、地域パートナーによって建設したビームラインは、産業界のニーズに特化しています。こちらは『コアリション利用』という仕組みで、企業などが利用時間を買い取り、得られた成果を公開せずに自社の製品開発や利益のために活用できます」

※コアリション利用の詳細は光科学イノベーションセンターへ

たとえば材料全体の特性を見たい場合はビームを広く当て、半導体のごく一部の電子状態を知りたい場合は針のように細く絞る。こうした使い分けができ、基礎研究と商業開発を同時にできるのがNanoTerasuの強みだ。

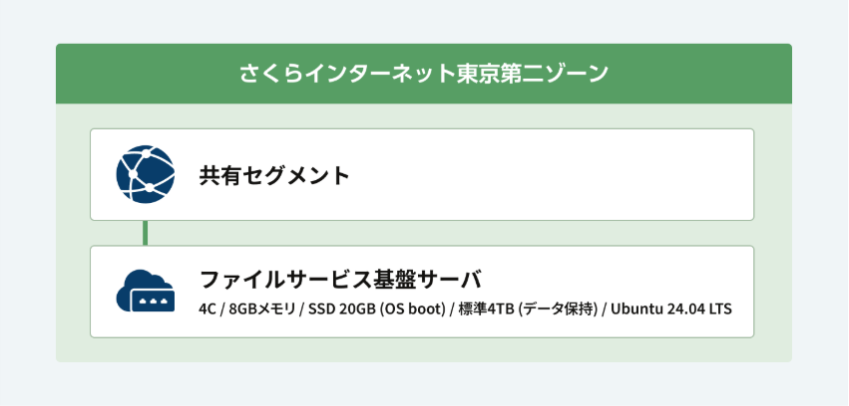

また、複数のステークホルダーが運営に関与するNanoTerasuでは、組織間の効率的かつ安全な情報共有が極めて重要になる。ここで活用されているのが、さくらインターネットの国産クラウドサービス「さくらのクラウド」だ。オープンソースのファイルストレージサービス「Nextcloud」との連携し、NanoTerasuの運営にかかわる情報共有を担っている。

世界最新鋭の放射光施設「NanoTerasu」──情報共有を支えるクラウド基盤に国産クラウド「さくらのクラウド」を採用

>>記事を読む

ビジネスに欠かせない!ファイル共有の基本とは?

>>資料のダウンロードはこちらから

設備としての「使いやすさ」に特化

大学の研究者、大手企業の開発担当者、地域の高校生まで幅広い利用者がNanoTerasuを使うにあたっては、それぞれの利用者に寄り添う「使いやすさ」が重要になる。たとえば先に述べた高校生の利用にあたっては、NanoTerasuの職員がフルサポートで分析を支援した。

「学生さんにとっては、最先端の科学に触れる貴重な経験になったと思います」(中谷氏)

民間企業の利用支援としては、地元の事業者やこれまで放射光施設を利用したことがない「ビギナー」に対してのリーズナブルなプランを提供している。また、それらの事業者が利用しやすいよう、放射線管理区域の厳密な切り分けを実施した。

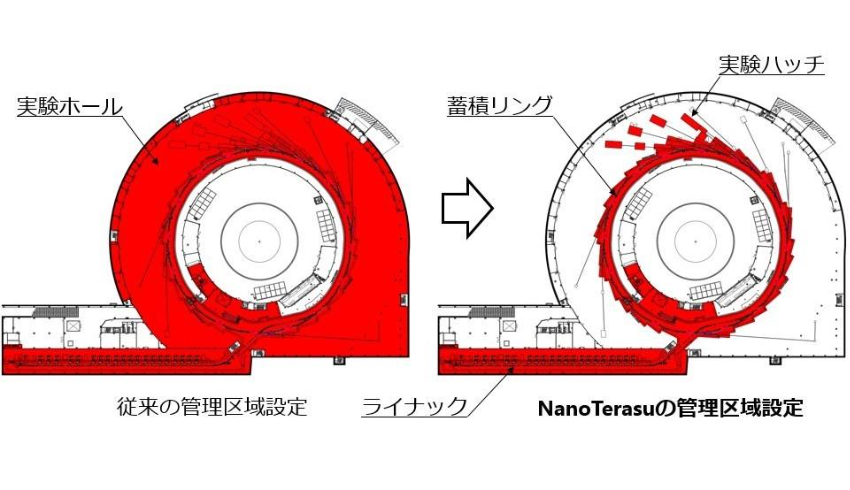

「放射光施設には、放射線管理区域に指定されるエリアがあります。この区域内に立ち入るには、放射線業務従事者でなければならず、線量計による被ばく量の厳密な測定が義務付けられています。従来の放射光施設では施設内のほとんどが放射線管理区域となるため、放射線を扱う資格を持たない事業者のかたは、実験をおこなうことが不可能でした」(中谷氏)

NanoTerasuは、国内の放射光施設としては初めて、実験ホールを非放射線管理区域として建設している。これにより、放射線業務従事者以外の立ち入りと利用を可能にして、多様な利用者の受け入れを実現した。

民間事業者の利用例としては「リチウムイオン電池の充放電特性調査」や「高性能な半導体を1つつくるための材料評価」「食品の触感を評価するための表面分析」などがあったという。

「麺の食感を科学的に分析するために利用した食品製造業の方や、高性能なモーターをつくるために磁石の性質を調べに来た自動車メーカーもありました。また、隕石の成分を分析して成り立ちを探るといった研究での利用もありましたね。資格を持たない方でも安全に実験に参加できる『開かれた施設』としての仕組みから呼び込めたものだと考えています」(中谷氏)

国内施設のノウハウが集約されて実現した、圧倒的な安定性

中谷氏がNanoTerasuの成果のなかで強調するのが「施設そのものの安定性」だ。

「このような最先端の巨大施設は、立ち上げ直後にトラブルが頻発するのが常識でした。せっかく遠くから実験に来たのに、装置がうまく動かず、何もできずに帰った……という話は『あるある』だったように思います。しかし、NanoTerasuは、加速器の稼働率99%以上という驚異的な安定性を維持しています。国内では最新の施設であり、兵庫県の『SPring-8』をはじめ、これまで日本各地で数十年にわたって培われてきた安定運用のノウハウが集約されているためでしょう。これらは論文にはならない無形の知恵です。『最先端の研究施設を当たり前に安心して使える』ことこそが、NanoTerasu一番の成果かもしれません」

もちろん、具体的な科学的成果もつぎつぎに生まれている。ビームラインの1つ「BL02U」は世界最高の分解能を誇り、超電導に関する重要なデータを得たとして、世界的な注目を集めたという。

基礎研究で新たな物理法則を発見し、産業利用で革新的な製品を生み出す。これを両輪で実現するのが、現在のNanoTerasuだ。

研究機関の「データ利活用」のこれから

中谷氏は、今度の学術研究は「得られたデータをどう活用するか」が重要になると考えている。従来は数値データを収集してグラフにすることが「成果」になっていたが、今後はより直感的に、広く伝える方法が採用されていくという。

「研究成果は、より直感的に理解できる画像や動画が求められるようになるでしょう。そうなると、扱うデータ量は爆発的に増えていきます。現時点でも、ペタバイトクラスのデータを生み出す実験があります。これをどう処理し、価値に変えていくかは、今後の大きな課題になるはずです。現在のオンプレミスでは手に負えなくなるのほぼ確実ですが、クラウドを利用すると、今後はデータ転送の課題も出てくるでしょう」

これらの課題に対して、中谷氏は将来的には「NanoTerasuとスーパーコンピュータとの連携」を考えている。

「NanoTerasuの強みは、東北大学との物理的な近さにもあると考えています。NanoTerasuで得られた膨大なデータを東北大学のスーパーコンピュータなどと高速ネットワークで直結し、分析から活用までを一体的に行える『研究エコシステム』も構築したいですね」

また、この研究データをさらに拡張した先には、「放射光施設のバーチャル化」もあるという。

「現時点では夢物語かもしれませんが、NanoTerasuのデジタルツインがサイバー空間にできれば、いつでも、どこからでも、研究のシミュレーションが可能になります。シミュレーション結果を現実の装置にフィードバックさせたり、現実の実験結果をシミュレータに反映させたりができれば、科学の進歩はもっと加速するでしょう」

モノとコトをつなぎ、新しいイノベーションを生む。東北地方から始まる学術研究のエコシステムをNanoTerasuで構築したい、と、中谷氏は強く語った。

世界最新鋭の放射光施設「NanoTerasu」──情報共有を支えるクラウド基盤に国産クラウド「さくらのクラウド」を採用

>>記事を読む

円安ドル高におけるクラウド予算の影響についての調査

>>資料のダウンロードはこちらから

New

New

New

New

特集

特集