>>さくらインターネットの生成AI向けクラウドサービスとは?

国全体で人手不足が課題となるなか、とくに業務の効率化が課題となるのが医療・福祉現場だ。なかでも、障害福祉業界はDXがとくに遅れており、長時間労働が当たり前となっている施設はめずらしくない。

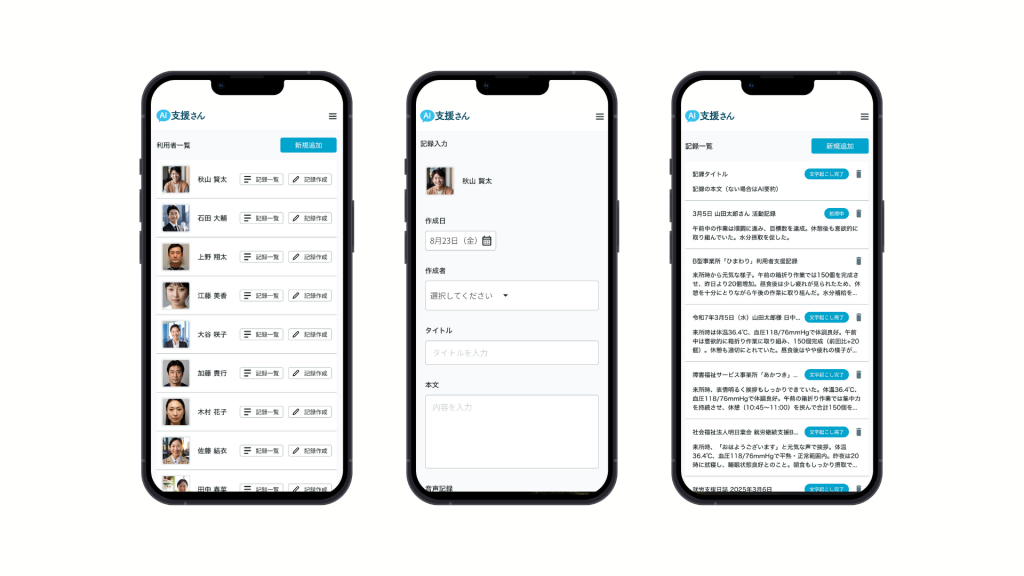

こうした現場職員の業務負担を軽減するためのアプリ「AI支援さん」を開発したのが株式会社パパゲーノ(以下、パパゲーノ)だ。「AI支援さん」は、2024年3月にリリースされた。面談などの音声をAIで文字起こし、支援記録を作成することができる。2025年3月には、新たに「AI書類生成機能」も実装し、現場が抱える課題解決のための改善を続けている。パパゲーノの代表取締役 田中康雅さん(以下、やすまささん)に、創業の背景、「AI支援さん」開発への想いを聞いた。

田中康雅(たなか やすまさ)さん プロフィール

株式会社パパゲーノ 代表取締役CEO

ヘルスケアスタートアップでの事業開発、神奈川県立保健福祉大学大学院ヘルスイノベーション研究科でのメディアと自殺に関する研究を経て、2022年に株式会社パパゲーノを創業。「リカバリーの社会実装」を目指して、就労継続支援B型「パパゲーノ Work & Recovery」の運営や支援現場向けDXアプリ「AI支援さん」の開発を中心に、障害福祉業界のDX・AI活用に尽力。国や自治体との協働、「AI福祉ハッカソン」による支援者のAI活用スキルの育成、障害福祉業界のDX実態調査・政策提言など多数の実績を持つ。

「メンタルヘルス分野で貢献したい」想いから会社を設立

「AI支援さん」を開発・提供するパパゲーノは、創業3年目のベンチャー企業。就労継続支援B型事業所の運営から事業をスタートし、現場での経験を活かして開発したのが「AI支援さん」だ。社名である「パパゲーノ」は、「パパゲーノ効果」に由来しており、ピンとくる人もいるかもしれない。やすまささんは社名について、以下のように語る。

「パパゲーノ効果とは、『死にたいと思うほどつらい境遇や経験、そういった気持ちを抱えながらも生きている人の物語を伝えることが、自殺予防につながるのではないか』という仮説です。それになぞらえ、いろいろな障害当事者の挑戦を応援し、その物語を発信していける会社を目指し、社名としました」

パパゲーノ設立の背景には、やすまささん自身の過去の経験がある。大学時代、身近にメンタル不調に陥った人や自殺未遂をした人がいたことを機に、メンタルヘルス分野で貢献したいという想いが芽生えたという。過労自殺予防を目的としたビジネスの立ち上げ、介護施設向けに歩行解析AIを利用して高齢者の転倒リスクを軽減するアプリの提供などに取り組んだ。また、働きながら公衆衛生学の修士課程を修めるなど、学問とビジネスの両輪で知識を深めたのち、メンタルヘルス分野に挑戦すべく、パパゲーノを設立している。ただ、当時のやすまささんには障害福祉や対人援助の経験がなかった。

「設立当初は、精神科向け電子カルテメーカーの業務改善コンサルティングをしたり、就労移行支援事業所の立ち上げを検討されている施設のプログラムを作ったり、eラーニングでオンライン受講できる環境を整えたりといった、いわゆる受託の仕事をしていました。そこで得られた利益のうち、一部を使って精神障害当事者と絵本制作をしてみたり、クラウドファンディングを活用して音楽を作ったり個展を開いたりと、アート系プロジェクトも進めていたんです」

このうち、共に絵本制作をおこなった精神障害当事者から聞いた話が、やすまささんが就労継続支援B型事業所を立ち上げるきっかけとなった。グループホームで暮らしながら農作業に従事するその当事者曰く、「就労継続支援事業所に通う人の中にはパソコン作業が得意な人がいるにも関わらず、与えられる仕事は軽作業がほとんどであり、パソコンを使う業務が少ない」という。自身にITの知見があったことから、当事者の気持ちを大切にした障害福祉サービスを実現するべく、2023年9月に障害福祉サービス等事業者として運営するために必要な指定を都から取り、就労継続支援B型事業所を立ち上げたのだ。

パパゲーノが運営する就労継続支援B型事業所は、おもに精神障害を抱える人が、企業のDX案件、営業事務の代行、Web制作、ライティング案件といった業務に従事している。

コンテナー型GPUクラウドサービス 高火力 DOK(ドック)

>>サービスの詳細を見る

支援現場DXアプリ「AI支援さん」とは

「AI支援さん」は、支援現場の課題をAIで解決するSaaSサービスだ。面談や会議の音声を録音するだけで支援記録を自動生成する機能や、録音データから任意の形式の資料を作成する機能などがある。事業所の利用者の支援記録を蓄積し、AIに学習させることで、直近1か月の月次サマリーを作成できたり、AIが悩み相談へのアドバイスをしてくれたりする機能も開発中だという。

類似サービスは増えているものの、障害福祉業界に向けたものは少ない。面談記録を書くために長時間労働がめずらしくなかったところ、自動生成機能により作業時間の大幅な削減が可能になるなど、働き方改革にも大きく寄与するサービスだ。

「AI支援さん」の開発を思い立ったのは、「支援者が支援に集中できていない課題がある」というやすまささんの実感だった。

「ただでさえDXが遅れている医療福祉領域のうち、障害福祉はもっともDXが遅れているといわれています。一方で、労働者数でいうと、ここから5年、10年後にはもっとも労働者数が多い産業になるともいわれているのです。人手不足も懸念されているなかで、業務を効率化し、少ないリソースでより大きな付加価値を出すことが求められます。また、これまで働くことが難しいと思われていた障害のある方が、何らかの形で働けるようになることは、いま社会で求められていることでもある。社会資源としてAIを有効に使うことで、障害のある方の可能性を広げることができると思い、試行錯誤しているのです」

「AI支援さん」を開発する以前より、既存のAIサービスを自社の事業所で導入してきたやすまささん。障害当事者からもユースケースを聞き、より良い形を探ってきたという。

支援現場での経験×ビジネス経験により、「現場が使える」サービスを実現

腰を据えて開発に取り組めた背景には、上場会社との資本業務提携がある。SaaSを開発するスタートアップは、ベンチャーキャピタルから資金調達をおこなって事業を展開するケースが多いが、あえてそれをしなかったことが「大きな違い」だとやすまささんは語る。

「堅実に営業利益を積み上げながら、ゆっくりでも事業を進めていける財務基盤を作りたかったんです。私には、社会人2、3年目頃に小さなWebメディア事業を買い取り、のちに売却した経験がありました。また、パパゲーノの創業までにはシリーズBからDラウンドのスタートアップでの経験や、前職ではIPOに携わった経験もあります。

20代の私が福祉業界を変えようと思ったところで、すぐに大きな変革は起こせません。しかし、業界にインパクトを与えられる上場企業の株主には今からでもなれる。就労継続支援B型事業所を運営することになった時点からグループインが念頭にありました。なので、業界の上場企業をリストアップし、各社のIR情報や経営課題について調べ、買収や出資対象となりそうな企業について考えていました」

IT系の企業からもオファーがあったなか、タッグを組む相手として選んだのは、125の介護福祉施設を運営するAHCグループ株式会社だ。「明らかに強みが異なる会社であるため、シナジーが強そうだと思えた」という。また、125施設に「AI支援さん」を導入することで、膨大なデータが得られることも理由だった。

「現場にも積極的に足を運びました。いくらAIを使いこなしても、1番の付加価値は現場にいるスタッフさんたちなわけです。属人性が前提となっている部分があるのが福祉サービスであり、だからこそトラブルが起きるのが日常でもある。そうしたなかで、やっていこうと思える気概を持てるかどうかを自問自答しました。タッグを組もうと思った会社は、古き良き福祉施設からイメージされることをまさに愚直にやっているようなところで、社員のみなさんの人柄がいいんです。その一方で、増え続ける記録業務、複雑化する制度に疲弊してしまっている人も少なくありません。タッグを組むことで、私たちにメリットがあるだけではなく、私たちがその会社の成長にも寄与できると考えました」

受託案件の開発経験があったため、開発自体にそれほど大きな困難はなかった。しかし、障害福祉業界ならではの「フォーマット問題」には苦労したという。

「障害福祉業界のDXが進まない理由の1つは、自治体ごとに独自のルールがあるため、共通システムを作りづらいという業界特有の事情があることなんです」

自社で事業所を運営することで頭を悩ませたのは、施設単位ですら書式を揃えられないという現実だったとやすまささんはいう。この問題を解決したのが、2025年3月に正式リリースされた「AI書類生成機能」だ。

「私たちの事業所は杉並区にあるのですが、だからといって杉並区のルールに従えばいいのかというと、そうではないんです。従うべきは、利用者さんがお住まいの自治体のルールなんですよ。私たちの事業所に通う利用者さんは、杉並区の方だけではなく、調布市など区外の方、なかには埼玉県や横浜市など、都外の方もいます。そのため、自治体ごとに異なるフォーマットに合わせた書類作成をしなければならなかったり、それぞれのルールに従わなければならなかったりするとなると、結果『全部紙でやりましょう』となってしまう施設も出てくるのです。既存のシステムは、項目も書式も確定されたものしかなく、その内容に合わない施設は結局使えない点が課題でした。カスタマイズ性の高さは、私たちが実際に現場を知っているからこその機能だと思っています」

企業が参入しようにも、高齢者介護業界と比べて市場が小さく、ビジネス的な参入メリットが少ないという事情もあるとやすまささんは語る。だからこそ、安定して開発できる財務基盤を整えることが、真の意味で「社会実装できる」サービスを作るうえで重要だったのだ。

「私の好きな言葉に、『力愛不二』というものがあります。これは少林寺拳法の行動規範を説いているもので、力と愛の片一方では不十分で、双方を備えておくことが必要だという意味の言葉です。障害福祉事業も同様で、ケアの倫理と功利主義の両輪を回すことが重要だと思っています」

あらゆる人が、自分の人生を生きられる社会を目指して

前職では、「こてこてのAIスタートアップにいた」というやすまささん。自身が事業所を運営する立場となったいま感じるのは、「大前提となる信用が違う」ことだという。

「前職時代は、介護福祉業界の企業とジョイントベンチャーを立ち上げ、アプリの営業をしてもらうという方法で打開しました。それまで自分たちで営業していたら『どこの誰だ』という対応をされていたのが、一気に広まったんです。『業界の中の人』になる大切さを痛感しましたね」

そもそも、今回はグループ会社の125施設に徐々に導入を進めていけるという環境にある。今後の広がりについては、「導入した施設のスタッフの方が、その地域の勉強会に参加した際に『AI支援さんというツールを使っていて』とお話してくださるシーンも出てくる。そこから興味を持ったほかの法人の方々が現れるといった具合に、自然と口コミで広がる流れを作れたら」と語る。広告費にコストをかけていないなかでも、すでに問い合わせがきているという。

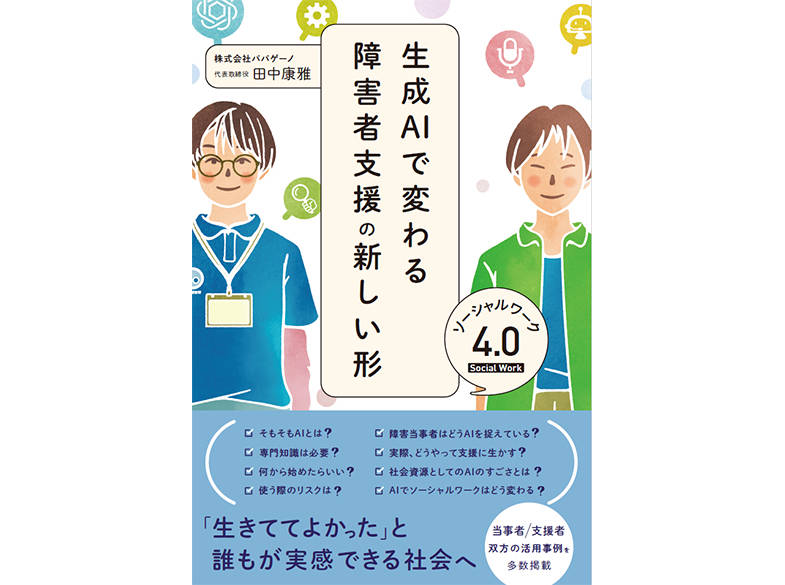

2025年3月には、初の書籍『生成AIで変わる障害者支援の新しい形 ソーシャルワーク4.0』を出版したやすまささん。書籍のなかでは、障害当事者がどのように生成AIを活用し、仕事に活かしているのかについても触れられている。

「パパゲーノが目指すのは、『生きててよかった』と誰もが実感できる社会づくりと、『リカバリー』の社会実装です。リカバリーとは、障害や病気を抱えている方が自分らしさを取り戻せる過程を指します。しかし、現状では精神疾患や障害があるために人権を奪われてしまい、自分の人生を自分のものとして持てていない方がまだまだ多い。そうした当事者の方と一緒にこの業界をより良くしていく動きを取り、リカバリーという概念を広めていきたいと思っています。そのために事業を作り、そのために書籍を出したのです」

データを蓄積することで、生成AIが実現できるものの可能性が広がる。「AI支援さん」に関して、やすまささんは「利用者さんの支援データを学習させることで、支援記録を基に支援者が支援相談できるAIチャットボットを作れたら」と今後の展開を語る。

「タスクを代行してくれるAIエージェント機能も作りたいと思っていて、要件定義中です。どこまでできるかはわかりませんが、面談者のリストの生成、メール添付して送信するタスクの代行は技術的に可能なので、ぜひ開発したいです」

「AI支援さん」の利用拡大や機能改善を進めつつ、就労継続支援B型事業所も拡大させていきたいと語るやすまささん。パパゲーノが運営する事業所には毎月10~20人から利用希望の問い合わせがあり、2施設目のオープンに至ったという。「AI支援さん」もすでに100事業者から問い合わせがあるという。

「魔法のようなツールだと言ってくださる方もいますし、AIやITツールの知見がある方からも、現場課題に根差したツールとしては『AI支援さん』が最適だとおっしゃっていただいており、手ごたえを感じています。ソーシャルワークという専門職は『目の前の人を支援する』ことだけではなく、社会にもスポットライトを当てて働きかける必要があります。ミクロとマクロの両方から課題を見て、これからも取り組んでいきたいと思っています。自社でできることに取り組みながら、自治体や厚労省に対して改善策を提言するといった、大きな意思決定を変えるところにもコミットしていきたいですね」

>>さくらインターネットの生成AI向けクラウドサービスとは?

執筆

卯岡 若菜

さいたま市在住フリーライター。企業HP掲載用の社員インタビュー記事、顧客事例インタビュー記事を始めとしたWEB用の記事制作を多く手掛ける。取材先はベンチャー・大企業・自治体や教育機関など多岐に渡る。温泉・サウナ・岩盤浴好き。

※『さくマガ』に掲載の記事内容・情報は執筆時点のものです。

- SHARE

特集

特集