日本の伝統産業であり「國酒(こくしゅ)」とも称される日本酒。近年は純米酒や吟醸酒といった特定名称酒など高付加価値商品の消費が伸びているものの、総量としては減少傾向にある。その背景には少子高齢化や人口減少、ライフスタイルの多様化などの消費者側の変化があるほか、担い手の高齢化や人手不足、ノウハウの継承など、製造側も深刻な課題を抱えている。現に日本酒(清酒)をおもに製造している事業者の数は、2010年から2020年までの10年間で1,736から1,550と、じつに200弱も減少している(※)。

減少しつつある酒づくりの担い手と文化の継承をいかにおこなうべきか。その問題にデジタルを駆使して取り組む酒造メーカーがある。栃木県小山市に蔵を構える西堀酒造だ。ITエンジニアを経て西堀酒造の6代目となった同社取締役、西堀 哲也さんがおこなった酒づくりのデジタル変革の経緯、その想いを聞いた。

西堀 哲也(にしぼり てつや)さん プロフィール

1990年生まれ。栃木県小山市出身。2013年、東京大学文学部哲学科(思想文化学科哲学専修課程)卒業。

2013年、ERPシステム開発会社にエンジニアとして入社。2016年末、家業である西堀酒造株式会社に入社。現在は6代目として業務改革や新規事業開発にも携わるなど、会社の中核を担っている。

「外の世界が見たい」 東大哲学科から ITエンジニアへ

栃木県小山市。旧日光街道の中間地点、関東平野のほぼ中央部に位置し、かつては宿場町として栄えたこの地に酒蔵を構えるのが、西堀酒造だ。明治5年(1872年)創業、150年以上の歴史を持ち、創業当初から大正時代にかけて建てられた長屋門や仕込蔵(現在はアンテナショップに改装)、瓶詰場、煙突は国登録有形文化財に登録されている。

「小山市は栃木県内では南部に位置していて、米を育てる水田と麦畑が広がる、全国でも有数の豊穣地です。それは市内中央部に流れる渡良瀬川水系の思川や、日光連山からも潤沢な水が流れ込む地域のためです。また、小山市は上流過ぎず、下流にも適度に距離がある地域。水は中硬水で適度なミネラル分が含まれ、その水が酒づくりにとても向いているんです」

そう語るのが、西堀酒造の6代目、取締役の西堀 哲也さんだ。西堀さんの案内で酒づくりをおこなう蔵に入ると、積年の趣の感じられる建屋とは裏腹に、現代的な設備が並んでいる。たとえば、温度管理システムが付けられた醸造をおこなうタンク。スマートフォンから温度を確認、制御できる仕組みになっている。さらに一際目を引くのが、LEDライトに照射される透明なタンクだ。世界初の「LED色光照射発酵酒」である「ILLUMINA(イルミナ)」シリーズの醸造風景だ。同シリーズは日本酒醸造においてもっとも長く、重要な工程である醪(もろみ)づくりの工程において、異なる LED光を照射し続けることで発酵の促進・抑制の管理を実現し、味の変化が起こることを同定。これまでの酒づくりの常識である暗所での醸造を覆し、特許を取得した技術だ。

そして、こうした西堀酒造における IoT活用、そして革新的な技術開発を主導しているのが、西堀さんだ。

西堀さんの「酒造DX」と呼べる取り組みは大きな話題となっているが、その異色の経歴にも注目が集まっている。西堀さんは東京大学哲学科を卒業後、大手ERPシステム開発企業でエンジニアとして3年間勤務。その後は個人事業主としてフロント・エンドの受託開発をおこなっていた。このように、酒造とは異なる世界でキャリアを積んできた西堀さんだが、家業を継ぐことについては「宿命」だと捉えていたという。

「哲学科時代、いろいろと書物を読んで内省するなかで、スケールの大きな話ですが『今後どのように生きていくか』ということを考えました。自分には家業を継ぐという宿命があって、キャリアの着地点が幸か不幸か決まっている。ならば、それまでの有限な時間のなかで、いろいろな世界を見てみたい――。そう考えた私は、変革期にあるいまの時代の流れを作っているのは、どういった業界だろうと調べてみたんです。就職活動でさまざまな企業の話を聴きに行ったところ、いまの時代をアグレッシブに動かしているのは、IT業界だと考えました。最終的には、IT企業の中でもいい意味で個性的な人が多い会社に、エンジニアとして新卒入社しました」

「いろいろな世界を見てみたい」と IT業界に飛び込んだ西堀さんだが、当時、技術やシステム開発の知識は皆無。研修はつまずきの連続だった。毎日8時に出社し、帰るのは終電。手探りの状態からソースコードを読み取り、技術を習得していった。半年にわたる研修のあと、西堀さんは原価管理システムなどの開発をおこなうチームへ配属。技術だけでなく問題解決への向き合い方を培うこともできた。

「システム開発の仕事では、『問題解決ができない状態で愚痴をいうのは、結局自分の能力のなさを露呈しているだけだ』と言われました。その考え方は現在にも通じていて、自分自身で問題解決の方法がわからない状態で、誰かに丸投げすればいいという発想はありません。たとえやったことがない物事でも、とにかくまずはとことん自力で調べて、その解決手段を推定して手を動かしたうえで、必要になったら有識者や専門家の知見とスキルに頼るようにしています」

突如訪れた「宿命」。幼馴染に代わり家業に入る

2016年4月、西堀さんは3年間勤めた会社を退職し、個人事業主のエンジニアとなった。そのとき、西堀さんの胸にあったのは、新たな分野の技術の習得だった。フロントエンドの領域であり、これもまたほぼゼロからの学び直しだった。

「システム開発のエンジニアだと、大きなプロジェクトを扱うことが多いので、習得できるのはそのなかの一部に特化したスキルになりがちです。それを課題に感じていた私は、もっと別の分野の技術を身につけたいと思いました。それで、やるなら自分の尻を叩かなければと、個人事業主になることにしたんです。最初は中小企業や小規模事業者の Webサイトの制作から始めていき、徐々にその周辺分野、小規模なシステム開発やサーバー保守、セキュリティ関連と派生して知識をつけていきました」

クライアントから来た要望に応えるための方法をキャッチアップし、自身の技術として吸収していった西堀さん。独立から半年ほどが経ち、徐々に軌道に乗り始めた矢先、「宿命」は思ったよりも早く訪れた。

「2016年12月のことです。西堀酒造で蔵人として酒づくりに携わっていた私の幼馴染が、腰痛を患い、長期的な現場作業ができなくなってしまいました。冬季は酒造りの繁忙期で、当時、3人ほどで酒づくりを回していましたので、1人抜けただけでも、立ち行かなくなることは目に見えていました」

西堀さんは家業に戻ることを決心した。急ではあったが、そこにマイナスな感情はなかったという。家業とはいえ、繁忙期に人手不足の酒づくりの現場に飛び込むことに不安はなかったのだろうか。

「本当は『戻るのはもう少し先でもいいかな』と思っていたので、醸造に関しては、まったく素人な状態でした。ただ、逆にいえば、いまなら客観的な視点で、ゼロベースで入っていけるのではと思ったんです。多分、現場の不平不満もあるはずです。だからこそこのタイミングで、幼馴染の仕事を引き継ぐかたちで、家業に入ることにしたんです」

「帳簿すら手書き」の状態から始まった酒造DX

家業に戻った西堀さんだが、実際に現場に入ると、その実態に愕然とする。1つは絶えずマンパワーに依存する酒づくりと人手不足だった。

「その要因の1つとして、全体的に日本酒の生産量が落ちてきているという現状もあります。現在では最盛期の4分の1まで落ち込んでいるんです。そうなると、少人数でなんとかカバーしていくしかない。一方で、雇用している人に必要以上の負担をかけることはできません。そうなると結局、経営側のリソースでなんとかするしかない。いわゆる“蔵元杜氏”スタイルの負の側面です。酒づくりも佳境に差し掛かる1月、2月は、みんな疲弊していて、なかばもうろうとしなから仕込みやボトル詰めをやっています。これは当社だけの問題ではありません。全国にある約1,400の酒造の90%以上を占める小規模酒造のほとんどは、平均5名以下で酒造りをおこなっているのが現状です」

バックオフィスに目を向けると、そこにはいまだに「手書き文化」が残っていた。

「注文はファックスか電話注文がメインで、さらには帳簿や仕訳帳も手書きでした。前職の記憶と現実にギャップを覚えましたが、これが地方の中小企業の実情なんです。そこからどう変えていくか。それを机の上でリサーチしていても、絶対に変わりません。もうとにかく、できるところからやっていこう。そんな段階から始まったのです」

手始めに、西堀さんは父である社長を説得し、社員全員に PC を支給。まずは日報を PC で記入することからスタートした。しかし数ヶ月もすると、 PC は埃をかぶっていた。

「みんな PC は当たり前に使えるはず、そんな甘い考えが原因でした。スマートフォンだったら使えるけど、 PC は全然触ったことないから使い方がわからない人もいます。それに、いままでの仕事は手書きでも成り立っていたので、それを PC でやることにあまりメリットを感じてもらえなかったんです。現場作業の合間、とくに急いでいるときに、格安PC の立ち上がり待ちは苦痛以外の何物でもありません。一挙に方法論を変えようとしても、絶対にできないのだとわかりました。目先が追いつきません。やはり、そこは長い目で見るしかないんです」

一挙に全社最適できないからには、まずは自分でできるところから変えていくしかない。西堀さんはテンプレート化可能な見積書などの文書をスプレッドシートで作成し、提案書に用いる画像などを集積、Googleドライブに地道に格納していった。そうして自身で少しずつデジタル化の基礎を構築し、利便性を説明しながら、徐々にほかの社員にも使用を促していった。

「これは酒造に限らず、多くの中小企業でも同様だと思いますが、1つひとつの小さなコストが資金繰りに影響してくるんです。そのため、目先に見えている課題があっても、その解決とコスト、つまりは費用対効果を天秤にかけなければなりません。だからこそ、まずはお金がかからないデジタル化を推進していきました。たとえばスプレッドシートも、これまで時間をかけて書類を探していたのが、検索をかければ誰でも一瞬で遡れることを知ってもらう。メールではなく Chatwork を導入して、使い慣れている LINE のグループチャットのように連絡が取り合えるようにする。そうすることで、徐々にデジタル化が進んでいきました」

さらに、90年代に作ったきり更新されていなかった Webサイトをリニューアル。オンラインショップも新たに制作した。

そんな折、新しい機会が舞い込んできた。取引のある銀行から、クラウドファンディングの誘いがあったのだ。一定金額を支援いただいた方に、リターンとして日本酒を贈るという内容で、クラウドファンディングを通して西堀酒造や商品の認知度を上げることに成功。従来にはなかった、インターネットを使った新しい販売と商品開発のあり方も認知されたのだ。

こうして、西堀酒造の基本的なデジタル化は浸透していった。西堀さんはここから、本格的な酒造DX へと乗り出す。IoT を活用した酒造へのチャレンジだ。

開発費用100万円以下で温度管理システムを制作

前述のとおり、まず IoT化の障壁となったのがコストと従業員の意識だった。バックオフィスやコミュニケーションのデジタル化は進んでいたが、酒づくりにおいては、いまだにアナログな方法が残っていた。そこで西堀さんは、両面を解決するために、1つのアクションを起こす。補助金を活用することにしたのだ。

「『醪の温度管理を遠隔制御できる』と言葉だけで説明しても、絶対に理解されません。しかし、実際に目に見えるモノの形にして説明すれば、少しずつ便利なことをわかってもらえる。だからこそ、補助金事業として採択されることで、やらざるを得ない状況を作り出してしまったんです。幸いなことに、当時は社長である父からも裁量を与えられていたので、『やってしまおう!』という勢いのままに、事業計画を練り上げていきました」

西堀さんの事業計画は、無事に補助金事業として採択され、本格的に始動することになった。しかし、コストの一部は補助金で賄えるとはいえ、持ち出しは発生する。そのため、西堀さんは醪の温度管理システムのプロトタイプを、自身の手で制作することにした。Raspberry Pi(ラズベリーパイ)を購入し、基本的な制御プログラムを設計、タンクに設置したセンサーによって得たデータを、スマートフォンから遠隔で確認できるシステムだ。

「実際のハードの部分、細かい設計については、1つひとつキャッチアップしていると時間がかかってしまう。やはり、いち早く稼働させてコストを回収しなければなりません。そこで、地元の製作所の方や、クラウドソーシングサービスを使って専門家のスキルをお借りすることで、開発を格段に早めることができました」

まず自身で解決策を見出し、方法を探る。システム開発会社にいたころに培われた知見が、家業に活きたときだった。結果として、開発コストは100万円以下に抑えられ、稼働へとこぎつけた。

「この技術を開発する前までは、必ず酒蔵に人が常駐し、醪の温度を確かめなければなりませんでした。しかし、遠隔操作が可能になったことで、その負担は軽減されます。ありがたいことに、この IoTシステムは大きな話題となりました。これをきっかけに、同業だけでなく異業種の方からもお問い合わせをいただき、醸造試験プロジェクトなどを進めています。このシステムは特許を取得しており、最初は自社の IoT化のために進めていたものが、これが新たな展開へとつながっています」

冒頭で紹介した LED色光照射発酵酒も、補助金とクラウドファンディングを活用して実現したものだ。この発明でも西堀酒造として特許を取得。「透過性素材を用いた醸造装置」は、令和4年度関東地方発明表彰で高く評価され、関東経済産業局長賞を授与された。

「このとき、この賞がどんなものかがわかっていなくて、ふらっと表彰式に参加したんです。そうしたら、じつはこの賞は日本の研究開発の世界ではとても権威あるものらしく、誰もが知る大手企業の社長さんも多数列席されていて、びっくりしてしまいました(笑)」

持続可能な酒づくり。スピリッツ事業への参入

家業に入り、自身の知見を活かしながら酒造DX を成し遂げてきた西堀さんの目線は、酒づくりの「未来」を見据えている。いま課題視しているのは、酒づくりにおける構造上の問題と、日本酒のブランディングを巡る問題だ。

「酒づくりの人手不足には、採算上の問題もあります。昔の日本酒づくりはとにかく大量に生産することに重きが置かれていました。一方、いまの日本酒はかなり手間暇をかけた製法のもので、試行錯誤とコストをかけておいしい日本酒をつくろうという思想が主流です。しかし、その値段感覚は大量生産期とほとんど変わっていないんです。そこには消費者に対して日本酒の価値訴求があまりできていないという要因もありますが、構造的な問題点も存在すると考えています。

伝統的な日本酒の醸造法では、低温で発酵するため、醸造をおこなうのは冬季だけです。だからこそ、昔はプロフェッショナルである杜氏(とうじ)が季節雇用で酒づくりを担っていた。しかし、杜氏はどんどん高齢化していて、担い手も少ないことから急激に減ってきています。実際に、約30年前までは栃木県で酒造を営む会社のほとんどすべてが、越後杜氏や南部杜氏などを半期雇用していましたが、現在ではほぼゼロになっています。酒づくりのノウハウは自社で抱え、季節雇用というものも現代では難しくなってきている。一方で、雇用を維持するために通年で醸造をおこなうのは、冷房のコストが掛かるうえに、あまり持続可能な酒づくりでもないように思えるんです」

そこで、西堀さんは発想を180度変えることにした。無理に日本酒をつくるのではなく、夏場も製造が可能な蒸留酒をつくればいい。近年世界的な評価を得ている、ジャパニーズ・ウイスキーへの参入を決意したのだ。しかし、ただウイスキーをつくるとしても後発での参入になってしまう。そこで思いついたのが、日本酒の酵母を用いたウイスキー製造だった。

「ウイスキーへの参入でも、補助金事業を活用しました。ウイスキーの蒸留所は、昔使われていたもののいまでは物置きになっていた蔵で、そこを設備の導入とともに丸ごと改装したんです。しかし、最初は日本酒酵母を使っても、アルコール発酵が全然進まず……。試行錯誤の連続でしたね」

蒸留所の有効活用のため、まずはウォッカを製造し、並行してコスト償却もおこなった。そうしてようやく、日本酒酵母を使った西堀酒造のオリジナルウイスキーが誕生。現在、樽熟成の段階で、リリースのときを待っている。

「このように、冬場は風土を活かした醸造酒である日本酒、夏場は蒸留酒の製造ができれば、経営としても通年雇用、つまりは正社員として働いてもらうことが可能になる。冬場は日本酒づくりに一極集中することで、現状カツカツで回している冬季の人手不足状態は緩和される。そして、長く働いてくれる人たちのノウハウは次の世代へと受け継がれます。酒づくりが、斜陽産業から持続可能なビジネスへと変わっていくと思っているんです」

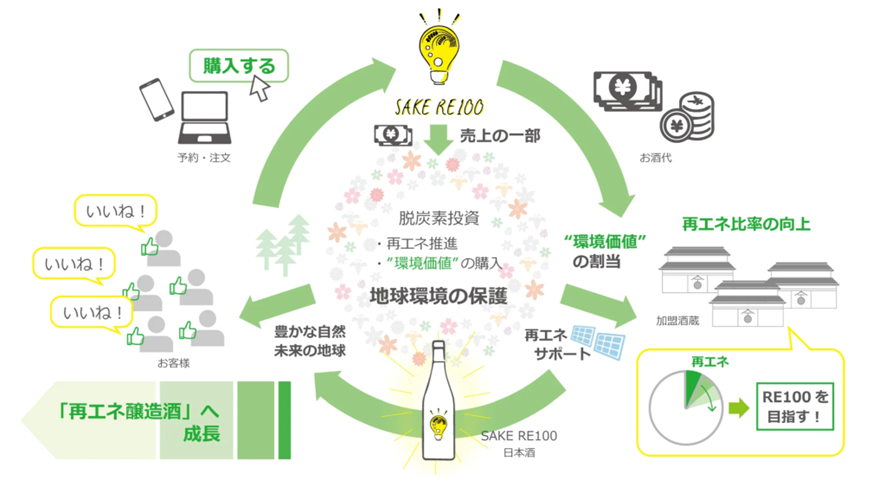

次世代を担うリーダーとして、持続可能性という視点は欠かせない。西堀さんは、やがて事業承継を経て経営者となる。そのときのためにも、次世代の酒づくりを担うリーダーたち、そして異業種間でのつながりを重視している。西堀さんは現在、再生可能エネルギーで日本酒を醸す「SAKE RE100」を推進している。

「酒づくりというのは、非常に地域に根ざしているものです。当然そこには、いまの言葉でいう『ステークホルダー』のようなものが意識として存在していました。日本酒もワインと同じように、その地域性があるとともに、ワインと同列には扱えない価値観があると思うんです。それはまさしく、その地域にある風土で作られた米という作物と清らかな水、そして蔵人の技術と想いです。そういったものを価値訴求していき、国内外に伝えていかなければならない。そのために、持続可能性な酒づくりが必要なんです」

だからこそ、西堀さんは海外への輸出にも積極的に取り組む。西堀酒造では2018年から日本酒の輸出を本格的に始動。現在では8か国に販路を拡大した。輸出に注力しながら、新たなブランド創出も含め、マーケティング戦略を模索しているという。

さまざまなオンライン上での施策を打ち出している西堀酒造。じつは「さくらのレンタルサーバ」のユーザーでもある。バックエンドとフロントエンド両面に携わり、現在もエンジニアとして技術のキャッチアップをおこなう西堀さんにとって、さくらのレンタルサーバのどのような点を魅力に感じたのかを聞いた。

「Webサイトを新しく作ろうというとき、各社のサービスを比較したなかで、1番しっくりきたのが、さくらのレンタルサーバだったんです。もっとも魅力に感じたのが、問い合わせやサポートがしっかりしている点です。なにか困ったことがあった際、どこが窓口なのかわからないことや、問い合わせ先が海外で十分なサポートを受けることができない場合もあります。さくらのレンタルサーバの場合はそんなことがまったくなく、しっかりと丁寧に対応してくださり、助かったことが何回もありました。今後も使い続けたいと思っています」

DX による改革で、酒造業界に風穴を開けた西堀酒造。今後も新しい技術を取り入れながら、伝統ある日本の酒づくりを後世に継承していくことだろう。

(撮影:ナカムラヨシノーブ)

New

New

New

New

特集

特集