IT・デジタル関連の最新情報や企業事例をいち早くキャッチ

>>さくマガのメールマガジンに登録する

近年、増え続けているゲリラ豪雨。河川の急な増水や氾濫、道路の冠水などの被害につながることから警戒が必要だ。

株式会社エムティーアイ(以下エムティーアイ)では、そんなゲリラ豪雨の発生を事前に把握できるアプリ「3D雨雲ウォッチ」を提供。サービスの概要や特徴、開発の背景と経緯などについて、気象ビジネス部の佐藤 有貴さんに聞いた。

佐藤 有貴(さとう ゆき)さん プロフィール

学生時代に気象(おもに雪)を研究。科学館でのイベント企画や科学実験ショーの実施などの仕事を経て、2023年に株式会社エムティーアイに入社し、気象ビジネス部に所属。

雨雲を3Dで描画

1996年に設立したエムティーアイ。同社では、ヘルスケアやDX支援などに関連したサービスを個人、法人、自治体に向けて提供している。エンタメ好きには「music.jp」、女性には「ルナルナ」を提供している企業といえば、イメージが湧くかもしれない。

そんなエムティーアイが提供しているアプリの1つが、2015年にリリースしたゲリラ豪雨検知アプリ「3D雨雲ウォッチ」だ。

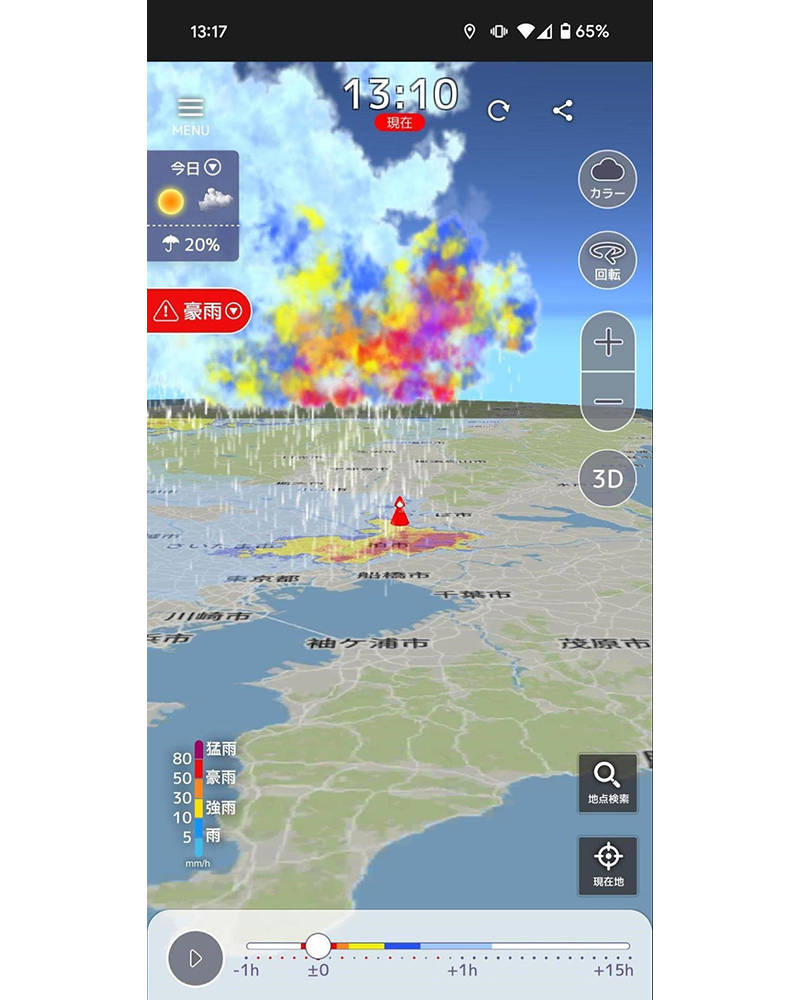

「3D雨雲ウォッチ」では、これまでに予測が難しかったゲリラ豪雨や、落雷などを検知し、ゲリラ豪雨(30mm/hを超える豪雨)は発生が予測される約15〜20分前にプッシュ通知でユーザーに知らせる仕様だ。

このサービスの特徴は、発達する雨雲や、「ゲリラ豪雨の卵」とも呼ばれる雲の中の雨粒の様子を3Dで描画していることだ。また、雨雲や雨が降る地域をカラーリングすることで、雨の強さを表している。

ユーザーからは「3Dだから視覚的に伝わりやすい」という声が多数寄せられており、さらにゲリラ豪雨の予測通知の的中率は80%以上を維持していることも、評価されている理由だろう。

同サービスの活用法はユーザーによって多岐にわたる。代表的なものとしては、外出前や洗濯物を取り込むタイミング、仕事であれば建設現場、野外でのイベントや撮影の実施判断などが挙げられる。気象は万人に関係する事象であることから、さまざまなシーンと幅広いユーザーに利用されていることが想像できる。

最新型を含めた2つのレーダーで独自予想を展開

高精度な予測を可能にしているのが、最新型の気象レーダーの存在だ。一般的な気象予報サービスでは、従来型のCバンドレーダーを使用している。一方で、「3D雨雲ウォッチ」では、このレーダーに加えて、雨雲を立体的かつ高速で観測できる、マルチパラメータフェーズドアレイ気象レーダー(以下MP-PAWR)を併用するハイブリッド型を採用。パラボラアンテナのCバンドレーダーは観測のために1周5分を要するが、MP-PAWRは約30秒という速さで観測できるのが特徴だ(注:MP-PAWRは関東、関西の一部の地域のみ対応)。

「この2つのレーダーを組み合わせ、独自で予測をおこなっています。他社の類似サービスにはない特徴で、これによって高い精度での予測を実現しています」(佐藤さん、以下同)

おもに「3D描写」「高精度の予測」の2つの独自性がユーザーに支持されているポイントだという。

>>5分でさくらインターネットのサービスがわかる!サービス紹介資料をダウンロードする

リアルな雲の表現に労力を注ぐ

「3D雨雲ウォッチ」の開発以前から、「ライフレンジャー」という天気に関するサービスを運営しているエムティーアイ。気象観測技術やスーパーコンピューターの計算資源の発展に伴い、気象情報の予測精度は年々向上する一方、その高い精度の情報がユーザーに行動を促すまでに至っていないことを課題に感じていた。

「ゲリラ豪雨は、大きな災害を引き起こす可能性のある恐ろしい気象です。雨が降っている地域以外にも、その被害が及ぶこともあります。当社ではそのような気象災害の被害にあう人をゼロにしたいという想いがありました。そこで、『発達する雨雲の様子を3Dで描画することで、自分が今いる場所に本当に危険が迫っていることを実感してもらえれば、一人ひとりの回避行動につなげられるのでは』と考えたことが開発のきっかけでした」

同社はまず、当時は研究目的以外に使用されていなかったフェーズドアレイ気象レーダーに着目。同レーダーを運用している国立研究開発法人情報通信研究機構(以下、NICT)にアプローチした。NICTもまた同レーダーのデータ実用化を望んでおり、2社は共同研究開発するに至る。この過程で生まれたのが「3D雨雲ウォッチ」だ。2015年の実証実験を皮切りに提供を開始し、約2年間でプッシュ通知の的中率が83%に到達した。

ところが、その時点で予測ができるのは約5分先までが限界だった。「もっと先まで予測してほしい」というユーザーの期待に沿うために、今度は国立研究開発法人理化学研究所(以下、理化学研究所)と協業を開始。理化学研究所では、フェーズドアレイ気象レーダーの観測データを基にした3次元ナウキャストシステム(3次元観測データを活用した高精度な降水短時間予測)を所有している。これを使うことでさらに先の予測を可能にすることができると考えた。

予報の精度やスピードの向上と並行しておこなっていたのが、3D描写だ。エムティーアイでは、テレビやインターネットでよく見る広範囲における平面の天気予報図や、ラジオのような音声のみの情報では、自身のいる場所にどれくらいの自然災害の危機が迫っているか伝わりきらないと感じていたという。

「たとえば、『何ミリの雨が近づいています』と注意喚起を受けても、その危険を素早く判断し、行動に移せる人は多くありません。しかし、雨雲が3Dであれば視覚に訴えることができると考えしました」

開発当時、気象情報における3D描画は、一般向けのサービスでは採用されておらず、新しい試みに開発チームは戸惑いもあったと佐藤さんは語る。そこで、、サービス設計の段階で、3Dで表現する意義を開発チームに伝え、理解を得ることからはじまった。

「3Dデータの場合、すべての情報を取り込むと、容量が重くなり、ユーザーの使い勝手が当然悪くなります。そのため、データの取捨選択に苦労しました。

雲をいかにリアルに表現するかということも難しかった点です。デザイナーによるデザインと開発チームのエンジニアの技術を掛け合わせ、複数のデザインを用意。社内アンケートの実施を繰り返し、ようやく現在の描写にたどり着きました」

あらゆる気象災害を予測し、人々の暮らしを守りたい

「3D雨雲ウォッチ」の開発経験が活きたのが、航空気象システム『ARVI』と、それを3D描画する『3DARVI』だ。航空機を操縦するパイロット、航空機運行管理者などに向けたサービスで、航空機の運航に影響する気象情報とフライトプランを重ねて1つの画面で確認できることが特徴。業務効率化と安全な運航をサポートすることから、国内のみならず、海外でも注目されている。

また、内閣府が主導する「官民研究開発投資拡大プログラム(PRISM:2018~2022年度」および「研究開発とSociety5.0との橋渡しプログラム」(BRIDGE:2023年度開始)において、2018年より継続的に気象研究所の委託先として採択されている。研究開発委託を受けた当初は、鉄道事業者、航空事業者に向けて、竜巻等の突風、局地的大雨の探知とその追跡情報を、交通データおよび撮影者の視点と組み合わせたアラート情報生成システムを開発。2023年度からはそのシステムにGPSの位置情報を組み合わせ、一般利用者向けの将来的な実用も見据えた竜巻の経路の予測ができるサービスの開発をおこなっている。

「このアプリでは、竜巻の発生可能性をプッシュ通知でユーザーに知らせます。そして、現在地と予測進路をアプリ上に3Dで描画することで、『3D雨雲ウォッチ』同様、ユーザーに回避行動を促すことが目的です」

いまの段階では『3D雨雲ウォッチ』に竜巻等のアラート機能が実装されるかは不明だという。ただ、『3D雨雲ウォッチ』の実績がさらなる気象情報サービスの展開につながっていることには間違いない。

最後に今後の展望とユーザーへのメッセージを聞いた。

「今後もゲリラ豪雨に限らず、そのほかの気象現象においても、当社のサービスを通じて迅速な情報提供をし、気象に関する被害軽減に貢献したいと考えています。

『3D雨雲ウォッチ』はまだまだ進化を続けています。その過程でユーザーのみなさまの声も参考にしておりますので、これからも応援していただけるとうれしいです」

>>5分でさくらインターネットのサービスがわかる!サービス紹介資料をダウンロードする

執筆

増田洋子

東京都在住。インタビューが好きなフリーランスのライターで、紙媒体とWebメディアで執筆中。ネズミを中心とした動物が好きで、ペット関連の記事を書くことも。

ポートフォリオ:https://degutoichacora.link/about-works/

※『さくマガ』に掲載の記事内容・情報は執筆時点のものです。

- SHARE

New

New

New

New

New

New

特集

特集