「AI JoyBoost! AIで、人を社会を幸せにする」を経営理念に掲げ、会話型AI構築プラットフォーム「miibo」を提供する株式会社miibo。「miibo」は、非エンジニアでもノーコードで簡単にAIアプリが作れ、使いやすさや機能性の高さから、エンタープライズを中心に3万アカウントを超える導入実績を誇ります。

学生時代からAI対話システムの研究開発に取り組み、副業として続けてきた開発が事業化に至った経緯から、miiboの特徴的な機能、さくらインターネットとの連携による「miibo 国産基盤パッケージ」の詳細、そして今後のAIトレンドまでを、代表取締役 CEO の功刀雅士さんに聞きました。

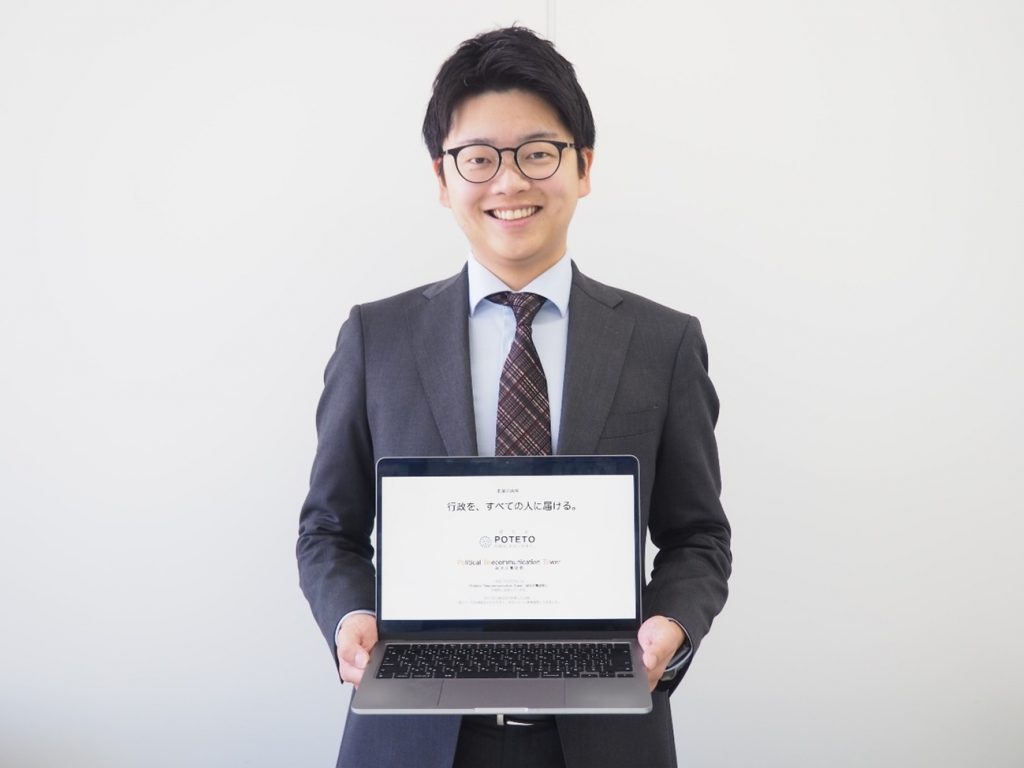

功刀 雅士(くぬぎ まさし)さん プロフィール

株式会社miibo 代表取締役 CEO

会話型AI領域の開発に10年以上に渡って取り組む。ヤフー株式会社(現:LINEヤフー)でソフトウェアエンジニアのキャリアをスタートし、その後さまざまな企業でソフトウェア開発に従事。サラリーマンエンジニアをする傍ら、個人で2020年にmiiboをローンチし、2023年に法人化。

高校時代から一貫して追求してきたAI対話システム開発への情熱

学生時代からAIの研究をなさっていたとか。

そうなんです。高校生のときにSFが好きで、ドライブスルーを自動応答させるようなシステムを1人で作っていました(笑)。その経験から、「対話システムが作れる」と感じ、筑波大学に入学後も開発を継続。Siriのような音声対話アプリのAndroid版を開発してGoogle Play ストアにローンチしたりしていました。その後、10万DLも突破し、開発者として手応えを感じていました。

すごい熱量ですね。社会人になってからはどうされたんですか。

大学卒業後は旧ヤフー(現:LINEヤフー)にソフトウェアエンジニアとして就職しましたが、副業でAI対話システムの開発は続けていました。転職も何度かしたのですが、一貫して研究は続けていた形です。高校のときに作った「おしゃべりアシスタント」の根幹技術を使いながら、AIを活用してそのアプリを進化させていきました。AIといっても最初はルールベース型で作り、そのあとはディープラーニング技術の活用と、個人開発ながらだんだんと高度化していったイメージです。

音声対話アプリの開発を通してAIが身近なところにいる良さを実感し、「誰でも自分のAIを作れるようにしたい」と考え、開発内容をいまの会話型AI構築プラットフォームに舵を切ったんです。2020年にはサラリーマンをしながらmiiboの前身となる事業をおこなう個人事業主として開業しました。

サラリーマンとの2足の草鞋は大変そうです。miibo事業に込めた想いなどはありましたか。

2023年に法人化したのですが、2022年後半から顧客が増えてきたためかなり忙しかったですね。ちょうどGPT-3.5が出たタイミングだったので、miiboのなかで利用できるモデルとして導入したんです。そうしたら「GPT-3.5をカスタムしてアプリが作れる!」ということでバズりまして……。その間は正社員しながら夜中もほとんど仕事をしていて、ほとんど寝ていなかったですね……あんまり記憶がない(笑)。

miiboの名前の由来はMe-Bot。つまり自分の分身になるAIボットが作れるというニュアンスで命名しました。具体的には、企業がコア業務にもっと時間を割けるようにしたい。お問い合わせ対応などのエッセンシャル業務をAIが担うことで、人間にしかできない価値ある創造性あふれる業務に専念してもらいたいという想いがあります。

ノーコードで実現する会話型AIの構築。誰でも簡単に作れる

miiboについて、概要を教えてください。

誰でもノーコードで簡単に会話型AIアプリを構築できるプラットフォームです。LLMはChatGPTやClaudeなどの海外勢のものはもちろん、国内産のNEC開発の生成AI「cotomi(※)」まで、既存のものはすべて最新モデルと連携してあり、スイッチ1つで切り替えられます。AIエージェント、社内相談エージェント、問い合わせチャットボット、意思決定支援エージェントなど、ユーザーのニーズにあったAIアプリを簡単に作ることができます。

大きな特徴の1つにアジャイル開発ができる点があります。作ったアプリを効果検証できる機能を搭載しているため、「作って終わり」ではなく、UX設計、ナレッジ、分析改善までPDCAサイクルを回しながら改善できます。こうすることで、流通に耐えうるプロダクトまで発展させられます。

また、多彩なアプリとAPI連携している点も優位性につながっていると思います。作ったAIチャットボットは、SlackやLINEなどで簡単に展開可能。デプロイの手間が少なく「作ったらすぐ使える」のもユーザーから好意的な評価をいただいている理由だと考えます。

ほかにも特徴はありますか。

ユニークな機能の1つに「ステート」があります。miiboで開発したAIエージェントとユーザーの会話内容から、名前、職業、趣味などの属性情報を自動で抽出することができます。この抽出された情報をもとに、「悩みごと」などをあらかじめプロンプトで埋め込むことで、よりユーザーの感情に寄り添ったパーソナライズ体験を実現しました。

また、管理者側からは、あらかじめ埋め込んだ「悩みごと」に関する内容を要約して抽出することができます。たとえば従業員用のヘルプデスクの場合、「悩みごと」のキーワードがデータとして収集されます。このデータに属性情報を組み合わせて分析することで、社員の悩みの傾向を把握でき、データ活用による新たな価値を生み出すことができます。

また、開発中のAIチャットボットなども点数化して評価できます。実際の会話ログから分析して、ハルシネーションがどれぐらいあったか、ナレッジベースのマニュアルから正しく回答できたか、ユーザーの質問に的確に答えられているかなど、ユーザーの信頼度を数値化できます。この分析結果をもとに継続的にチューニングすることで、プロダクトの品質向上につながります。

miiboで開発したアプリの商業利用も可能なのでしょうか。

miibo Partnersになれば可能です。顧客企業に代わりAIの受託開発や、新規ソリューションの開発・販売もできます。パートナー企業は、大手の広告代理店やシステムインテグレーター、中小企業まで、現在は50社と連携しています。

さくらインターネットと連携した「miibo 国産基盤パッケージ」で実現するデータの国内完結

実際の導入事例について教えてください。

自治体から大企業まで、業種業態問わず多くのユーザーに導入され、発行アカウントも3万を超えました。事例でいうと、たとえば、DX推進が進む横須賀市では、他自治体向け、市民向けの2種類のAIチャットボットをmiiboで開発実装されています。横須賀市の事例で特筆すべきポイントは、非エンジニアである自治体担当職員が制作した点です。まさに、miiboが掲げる“誰でも作れる”を体現されている好例だと思います。

さくらインターネットとも連携されていますね。

「さくらのAI(旧名称:さくらの生成AIプラットフォーム)」と連携して「miibo 国産基盤パッケージ」を開発しました。連携の背景には、今後AIが経営の意思決定にまで関与していくなかで、英語ベースの外国産LLMよりも日本の文化に即した国産LLMのニーズが必ず高まると考えたからです。

動作基盤に「さくらのAI」、LLMはNEC開発の生成AI「cotomi(※)」を含めた国産モデル、そしてmiiboという構成で、データの保管を国内に閉じた形で扱うことができるモデルを実現しました。個人情報保護法など国内法規制に完全準拠しているので、データの国外流出に敏感な企業や自治体も安心して使えます。

連携先にさくらインターネットを選んだ理由は何でしょう。

ガバメントクラウドに条件付き認定されている実績があり、国産AIインフラを支える企業として最適だと判断したからです。また、日本語でのサポート体制やマニュアルが充実している点も大きなメリットでした。海外クラウドでは英語対応が必要になりますが、その心配がないのも魅力です。

今後は、まずユースケースを増やしていきたいですね。現在、京都芸術大学で試験導入していますが、miibo Partnersの50社以上のパートナー企業とともに、「miibo 国産基盤パッケージ」で多くのAIアプリを作り、事例を増やしていければと考えています。日本のAI領域の発展のためにも、さくらインターネットとともに国産AI活用の輪を広げていきたいです。

>>データ国内完結で守る企業の未来 ─ miibo×さくらのAIが切り拓く「miibo 国産基盤パッケージ」の可能性

マルチエージェント化で広がる可能性 今後の展望とAIトレンドを語る

今後の展望について教えてください。

新機能として、miibo Agent Hubをリリースしました。企業内AIエージェントを一元管理でき、自律的なチームとして協働するマルチエージェント化できる機能です。アクセス権限管理のもとで共有・活用できる環境を実現しました。

エージェント同士が直接対話・協働することで、高度な課題も解決できるようになります。たとえば、私はmiiboのCEO、CMO、CTO、CFOのボードメンバーを模したAIエージェントをmiiboで作っておいて、それらをmiibo Agent Hubで組みあわせることで、疑似経営会議を開いています(笑)。アイデアが浮かぶと、「一旦この経営会議に投げてみようか」という文化が社内で醸成されてきました。今後は、このmiibo Agent Hubの認知度拡大、さらなる機能拡充などを考えています。

また、最終的には、AIアプリ生成を半自動化したい。現状はノーコードとはいえ、ある程度のリテラシーが必要なため、プロンプトで「こういうAIが作りたい」と言えばすぐにできる、そんな機能を目指しています。

社内で実証実験を実施していまして、miibo Agent Hub内のストアにエージェントビルダーという機能を作りました。これは、たとえば「心理カウンセラーを作りたい」とお願いすれば、要件定義を含め、ある一定のクオリティのものを自動で作ってくれます。残りはチューニングや設定が必要なのですが、それもエージェントビルダーが指示してくれる。つまり、指示に従うだけで、AIアプリが簡単に作れるようになっています。

最後に、今後の生成AIトレンドはどう見ていますか。

現時点ではLLMの性能面で海外勢が優勢ですが、近い将来国産モデルも改善が進み、同等の性能を実現できると信じています。そうなれば、セキュリティ面の優位性に加えて、日本語でのアウトプットがより自然になるでしょう。

また、意思決定の場面でも大きな違いがあります。海外産LLMには欧米的な考え方のバイアスが含まれがちですが、国産であれば日本の文化や商習慣に適した回答が期待できます。これは企業カルチャーを守る上でも重要なポイントだと考えています。

当然、そのモデルを支えるさくらインターネットのような国産インフラ企業の役割は重要だと思いますので、大いに期待しています。

>>データ国内完結で守る企業の未来 ─ miibo×さくらのAIが切り拓く「miibo 国産基盤パッケージ」の可能性

個別相談受付中!さくらの生成AIとは?

>>詳細をみる

※「cotomi」は、日本電気株式会社の登録商標です。

New

New

New

New

特集

特集