IT・デジタル関連の最新情報や企業をいち早くキャッチ

>>さくマガのメールマガジンに登録する

東京・新宿の一等地のビル屋上に据えられた「クロス新宿ビジョン」は、訪れた多くの観光客の視線を集める。彼らのお目当てはそこを“住み家”とする「新宿東口の猫」だ。いまにも画面から飛び出してきそうな巨大な猫の3D映像は迫力満点。平面では太刀打ちできない3D映像の表現力と存在感は観光客の足を止め、その光景を収めるためにスマートフォンを向けさせる。しかも、猫を見るのに特殊な眼鏡はいらず、裸眼で事足りる。同様の立体的なサイネージは都内ばかりでなく、他地域でも少しずつ増えてきた。

この分野に新たな技術で参入したのがマジックディスプレイテクノロジ名古屋である。展示会などを通じて認知度向上に努める責任者の三井 繁幸さんに、既存製品との違いや市場性、目指す事業的な到達点などを聞いた。

三井 繁幸(みつい しげゆき)さん プロフィール

エンタメ系の企業に入社して製造業務に携わる。その後、営業職に20年あまり従事したのち、倉庫業を営む企業に転じて製品管理のシステム化に取り組む。Excel管理が主流であった時代、QRコードによる管理にいち早く着目し、社内用の独自システムを開発。性能の良さに注目した外部からの要請に応える形で事業部門に在庫管理システムのメーカー機能を持たせ、社外に販路を広げた。現在はシステムアーキテクトとして行政用申請書類作成システムなどを手がけるかたわら、関連会社であるマジックディスプレイテクノロジ名古屋の責任者を務める。

初めて見る人に「なんじゃこりゃ!」と言わせたい

2025年7月に東京ビッグサイトで開かれた専門展『第17回コンテンツ東京』。さまざまなコンテンツビジネス関連業者が会場内に軒を連ねるなかで、異彩を放っていたのが「マジックディスプレイテクノロジ名古屋」のブースである。大小2つのモニターが置かれただけのシンプルな装飾であるにもかかわらず、素通りしかけた来場者の多くが画面を二度見し、吸い込まれるようにブース内に引き寄せられるのだ。“引力”の源は画面から飛び出して見える鮮やかな3D画像である。

「私たちは、映像技術を通じて社会に役立つビジネスに重きを置いています。その1つが裸眼3D技術による表現方法です。この仕組みを使えば、特別な眼鏡をかけなくても立体的な映像を楽しむことができる。

絵を飛び出させるための投影システムや独自開発したカメラ設定システムを活用して、これまでにないビジュアル表現を提案したい。その第一歩として、展示会への参加を決めました。私たちの狙いは初めて見る人に『なんじゃこりゃ!』と言わせること。その意味で、続けざまにブース内に人を呼び込めたのはまさに『してやったり』でした」。三井さんは、3日間の会場に詰めた手応えをそう振り返る。

同社が目指す事業的な目標の1つに「次世代型広告」の提案と普及がある。たとえば、かつて大都市圏のターミナル駅構内における広告の主流であった紙のチラシやポスター類は近年、急速な勢いでデジタルサイネージに置き換わりつつある。ずらりと並ぶ柱周りのビジュアルはスマートフォンの画面を引き延ばしたような液晶画面になり、静止画ばかりでなく、音声や音楽のついた動画が多彩な宣伝を繰り広げている。

「時代の大きな流れとして、そういう動きには抗えないでしょう。しかし、広告主の立場で言えば、人目を引く表面的な華やかさだけで良しとするのではなく、じっくり立ち止まって、自分たちのメッセージを受け取ってほしいのです。そのためには、とおり過ぎようとする人の足を止めてもらわなければなりません。その仕掛けの1つとして、裸眼3D技術を活用しようと考えました。広告類はその力をもっとも発揮しやすく、親和性があるからです」

生成AIの活用などでコストが劇的に低減

マジックディスプレイテクノロジの本拠は中国にある。主力業務は「レンチキュラーレンズ」の製造と加工。その日本法人がジャパン社(東京)で、マジックディスプレイテクノロジ名古屋は日本での販売権を持つ。レンチキュラーレンズは大づかみに言うと、かまぼこの形状で、それを通すと角度によって絵柄を変えたり、立体的な奥行きを感じさせたりするレンズである。

「私たちと同じ目的を持つ先行企業との違いは、コストだと思います。私たちは未完成部材のディスプレイを自前のルートで調達し、レンチキュラーレンズを貼り込む手法で価格を抑制することができます。これがビジネス上の強みの1つです。

2つ目の強みは、生成AIの活用です。映像関係の専門家によると、新宿東口の猫クラスのコンテンツを新たに立ち上げようとすると、準備期間に1年は見なくてはなりません。かかる期間に比例してコストも高くなります。ところが、私たちは1から10まで工程のすべてを人手に頼るのではなく、生成AIの力を積極的に借りることで、トータルコストを劇的に下げることができるのです」

9つの視点でインパクトのある立体感が可能に

人は物を見る位置や角度が変わると、対象の方向や位置がずれて見える。このずれを生じる角度差を「視差」という。人は左右の目で見る像の違いによって、物を立体的に捉えるようにしている。CGやゲームなどで感じる奥行きも視差による一種の錯覚だ。

「2D(平面)な映像に対して、縦・横・奥行きを持つ仮想的な空間に立体的なオブジェクト(キャラクターや物体など)を作成し、映像として出力する技術を3DCGと呼びます。3DCGには立体感がありますが、そのままでは画面を飛び出しては見えません。飛び出させるためには、先に制作した3DCGを9つの視点で捉えた映像に加工する必要があるのです」

同社にしか表現できない立体感は、「9視差加工」された3DCG映像とマジックディスプレイ+専用ソフトによって生み出されたものだ。9視差加工は、3DCGの映像のなかで9つの目で捉えたカットを作成する作業である。両目視差で捉えることのできない範囲を、9つの視点で捉える。他社製品の多くは4~7視差だから、その差は歴然。他社には真似のできないインパクトのある立体感を打ち出せるわけだ。

「これに関連して、画像の粗さを補正するためのアイトラッキング(視線追跡)という技術があります。簡単に言うと、人の瞳の動きを専用の機器で検知・分析して、一番よく見えるようにする機能です。難点は一人にしか対応できないことです。モニターはみんなで見るものですから、これはよろしくない。それを補い、より立体感を出せるのが9視差なのです」

特殊な眼鏡がなくても複数の人が同時に鑑賞できる

三井さんによると、同じことは当然、同業他社もわかっている。しかし、現実的には製品化に至らず、あくまでも基礎研究の範囲にとどまっているのだという。その点、同社は、いわば「おひとりさま用」であるがゆえに、複数人視聴には不向きなアイトラッキング機能を採用せず、複数の人が同時に鑑賞できるモニターの開発・普及に舵を切ったわけだ。

「よくバラエティ番組などで、タレントにVR体験をさせることがありますが、VRならではの足のすくむような没入感もアイトラッキング技術のなせる業(わざ)です。実際、アイトラッキング技術を組み込んだシステムを導入している企業が、意外に多いことが出展してみてわかりました。そのうえで、当社製品をご覧になって、乗り換えを検討するという声を思ったよりも多くうかがいました。コストの安さも興味を引いているようです」

三井さんによると、会場を訪れた遊園地関係者は同社のモニターを一目見るなり「使える」と唸ったという。園内各所における注意喚起を促すツールとして活用できると考えたのだ。注意喚起はいったん足を止めさせてこそ、その目的を果たす。まさに、同社の狙い通りだ。

「さきほど例に挙げた駅構内の柱周りの広告ですが、紙が主流の時代には膨大な量のチラシを定期的に貼り替えさせていました。しかし、人手不足で貼り替え作業をする人員が集まらない。そのような事情もあって、液晶モニターが普及した。けれども、紙が液晶になっただけではつまらない。そこで、たまたまうちのモニターをご覧になって『おもしろい!』と食いつかれた。この展示会自体、おもしろいものを探す場でもありますから、ビジネスにつながりそうな出会いもありました」

特殊詐欺の未然防止にも一役?

園内の注意喚起ツールとして使うという発想はおそらく同社にはなかったはずだ。同社は映像制作、販売、運営を主力業務としているが、時に想定を超えた使い方をユーザーはする。同社が推し進める広告宣伝媒体としての使い方以外で、三井さんがうまくいくのではないかと考えているのが会社案内を切り口とする展開だ。

「企業のつくる会社案内は、たいていつまらないのが相場です。とくに若い人たちの受けが悪い。固定観念にとらわれた従来型の発想でつくるからです。そうしたら、Vチューバーを使って会社の魅力をアピールしようと考え、実際に準備を進めている来場者と話す機会がありました。うちのデモンストレーションを見るなり、Vチューバーとの相性がいいんじゃないかというのです。ソフトとハードの両面で若い人を引き込もうというわけです。あぁ、そういう使い方もあるなと思いました」

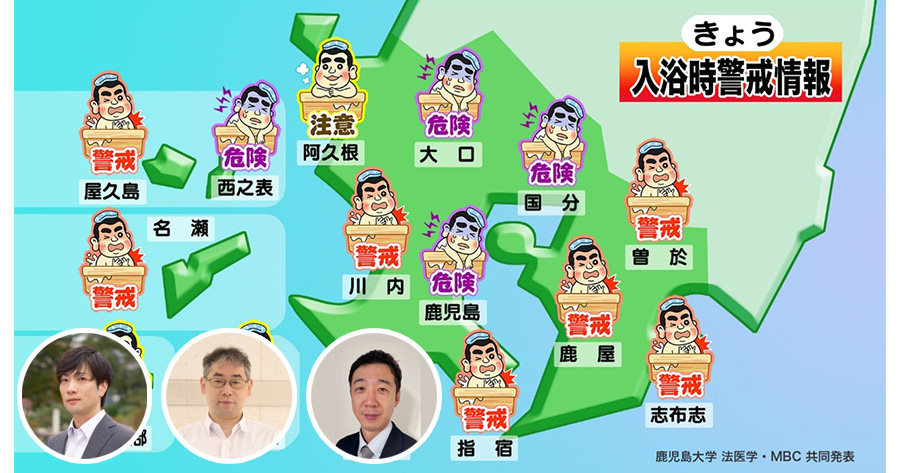

三井さんは同社製品のわかりやすい使い道として、裸眼3D技術を活用した広告宣伝の普及に努めている。キーワードは「足を止めさせる」だ。その延長線上で狙いを定めているのが公益性のある仕事だという。具体的には高齢者を狙う、いわゆる「オレオレ詐欺」などの特殊詐欺に対する注意喚起だ。

「行政機関や警察が躍起になって注意喚起しても被害件数は一向に減りません。いくら看板やポスターで注意を呼びかけても、そういうものが景色の一部になってしまうため、高齢者の気持ちを動かすことができないのです。その点、画面から『詐欺だよ!』『気を付けてね!』などと呼びかければ、少しは印象に残るのではないか。それで被害件数を何パーセントかでも食い止めることができれば社会貢献にも役立つ。そんなふうに考えています」

IT・デジタル関連の最新情報や企業をいち早くキャッチ

>>さくマガのメールマガジンに登録する

執筆

伊藤 公一

新聞記者、雑誌編集者を経て現在はフリーランスのジャーナリスト。紙やWebのさまざまな媒体を舞台として医療、製造、経営を主力に取材・執筆活動を続ける。実践的な文章セミナーの講師や各種出版物の編集受託、自費出版のコンサルティングなどにも携わっている。

※『さくマガ』に掲載の記事内容・情報は執筆時点のものです。

- SHARE

特集

特集