さくらインターネットの最新の取り組みや社風を知る

>>さくマガのメールマガジンに登録する

さくらインターネットは、生成AIやディープラーニングを含む高度な計算処理に対応した、生成AI向けクラウドサービス「高火力」シリーズを展開しています。このたび、GPUベアメタルサーバー「高火力 PHY」(以下、PHY)と、コンテナーベースのタスク実行環境を安価に提供するコンテナー型GPUクラウドサービス「高火力 DOK」(以下、DOK)に続く第3のサービスとして、VM(仮想マシン)型GPUクラウドサービス「高火力 VRT」(以下、VRT)を2025年4月16日に提供開始しました。

VRTは、GPUを搭載したVMをクラウド上で提供するサービスです。ベアメタル型よりも柔軟性が高く、よりリアルタイム性が求められるワークロードにも対応できます。ミドルウェアの追加や更新が可能で、AI推論や学習、データ処理といった幅広い用途に適応します。

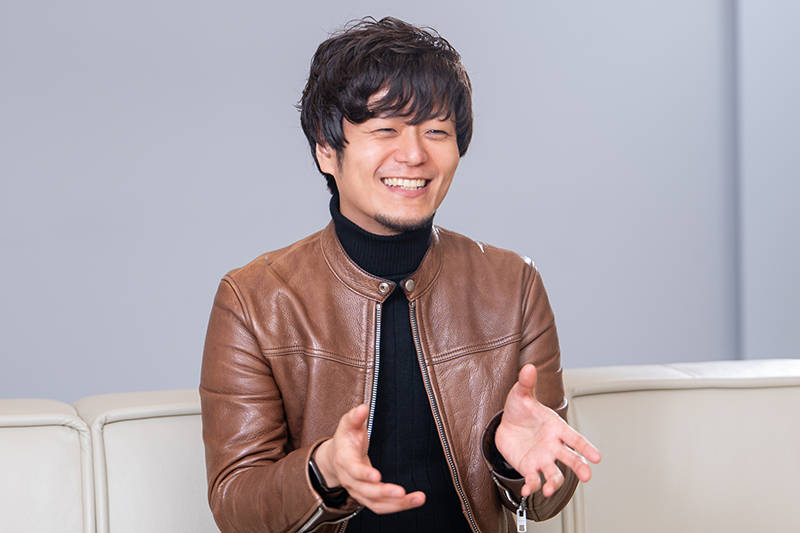

「必要なときに必要な分だけGPUリソースを確保したい」「国内クラウド基盤でデータ主権を確保しつつ、安定したAIの開発環境や商用環境を整えたい」といったニーズに応える本サービスの開発を主導した、クラウド事業本部 事業開発部 マネージャーの西田 有騎に話を聞きました。

西田 有騎(にしだ ゆうき) プロフィール

さくらインターネット クラウド事業本部 事業開発部 マネージャー。

ITインフラ機器のプリセールスを経て、2015年にさくらインターネットのプリセールスとして入社。2022年10月より現職。IoT向けモバイルネットワークサービス「さくらのセキュアモバイルコネクト」の企画責任者に加えて、AI向けGPUクラウドサービス「高火力 DOK」の営業施策立案、「高火力 VRT」のプロジェクトマネージャーを務める。

国産のGPUクラウドサービスが求められる背景

さくらインターネットの「高火力」シリーズは、GPUクラウド市場においてどのような位置づけにあるのでしょうか?

さくらインターネットでは、2016年から高性能GPUを活用したサービスを提供してきました。当時から、AI・機械学習のニーズが拡大することを見越して、NVIDIA社とも協力しながらGPU投資を進めてきたんです。

その後、オンプレミスからクラウドへの移行が進むなかで「海外の大手クラウドサービスに完全依存するのはリスクではないか」という考えも世の中に浸透してきました。そこで、国内のクラウド基盤として高度なGPU計算環境を提供することを目的に開発されたのが高火力シリーズです。

昨今は企業が扱うデータのなかでも、「とくに機密性の高いAIモデルや研究に関するデータは国内クラウドで安全に運用したい」というニーズが増えています。海外クラウドを利用する場合、為替の変動によるコストの増大リスクはもちろん、運用する会社の所属する国や、サーバーが置かれた国の法による規制を受けるため、データ主権に懸念があります。いずれも今後より大きなリスクになってくると予想され、国内の事業者が国内で提供するクラウド基盤への期待が高まっているのです。

さくらインターネットの生成AI向けGPUクラウドサービス「高火力」シリーズとは

>>サービスの詳細を見る

高火力 VRTでできること、ほかの高火力シリーズとの違い

VRTは、具体的になにができるのでしょうか。PHYやDOKとの違いはなんですか?

VRTは、GPUを搭載したVM(仮想マシン)をクラウド上で提供するサービスです。エンジニアや研究者は物理サーバーの調達や設置を省略して、高性能なGPU環境を手軽に利用できます。「GPUのVPS」のように、VMとして手軽に利用できるのが特徴です。フルスペックのGPUが必要なわけではないが、柔軟性のある開発環境や商用環境はほしい、というお客さまに適しています。料金は1時間単位の従量課金制で、VMを起動している間のみ課金が発生します。PHYのような固定額ではなく、使った分だけの課金になるため、GPUの使用頻度が変動するプロジェクトなどでのコストメリットは大きいでしょう。

DOKは「コンテナーの実行環境」なので、アプリケーション単位で実行する場合にはコストの最適化ができます。しかし、ミドルウェアの細かいカスタマイズや、リアルタイムでのワークロード処理にはあまり向いていません。

VRTは、PHYとDOKのちょうど中間に位置するサービスです。「PHYほどの大規模な環境は不要だが、DOKのようなタスク単位よりは占有的に使いたい」というニーズに対応します。ワークロードの規模や頻度に応じてPHYやDOKと使い分けていただくとよいと思います。

さくらインターネットのVM型GPUクラウドサービス「高火力 VRT」とは

>>サービスの詳細を見る

高火力 VRTの活用例と今後の展望

現在、どのようなお客さまが、どういった用途でVRTを利用されているのでしょうか?

たとえば、当社のグループ企業である株式会社Tellus(テルース)が提供する衛星データプラットフォーム「Tellus」で、VRTが使われています。大量の衛星画像データの分析や高次処理(アップスケール)といった画像処理など、Tellusのユーザーが必要なときにだけGPUを使いたい場合にVRTが適しているのです。

そのほかには、機械学習やデータ解析をおこなう企業がAIモデルの学習をPHYで、推論環境としてVRTを活用するケースが考えられます。

また、オンプレミスでGPUを持たないスタートアップや研究機関が必要な期間だけVRTを利用し、実行環境だけで十分なくらいにタスクが洗練されてきたらDOKに移行する、といったケースも想定されます。

さくらインターネットは、高火力シリーズ以外にもさまざまなクラウドサービスを展開していますが、VRTはそれらとの連携も可能なのでしょうか。

もちろんです。高火力シリーズは、当社の「さくらのクラウド」のような既存のクラウドサービスとシームレスに連携できる点も、お客さまのメリットになると考えています。さくらのクラウドの標準的な仮想サーバーと同じインターフェースで操作できるので、すでにさくらのクラウドを利用しているお客さまにとって、使いやすいサービスになっていると思います。たとえば、PHYや「さくらのVPS」と組み合わせてハイブリッドなシステムを構築するといった使い方もできます。既存のクラウド環境にGPUのパワーを簡単に組み込めるのがVRTの大きな利点です。

今後はさらに連携を深め、単なるGPUクラウドではなく、「さくらのクラウドでAIアプリケーションを完結できるプラットフォーム」に進化させたいと考えています。

高火力シリーズは、VRTのリリースをもってInfrastructure as a Service・GPU as a Serviceとしてのフルラインアップが揃うことになります。お客さまがより気軽に生成AIや機械学習という技術を活用できるサービスを支えるサービス、製造業でいう「マザーマシン」を提供できるようになりました。お客さまには、世の中に新しい技術を社会実装していける可能性をぜひ感じていただければ幸いです。

さくらインターネットのVM型GPUクラウドサービス「高火力 VRT」とは

>>サービスの詳細を見る

さくらインターネットのPMに求められる能力とは

ここまでお話をうかがってきて、西田さんはプロジェクトマネージャー(PM)としての動きのなかで、かなり顧客側にも開発側にも深く関わっているように感じます。もともとインフラエンジニアだったのでしょうか?

もともと、ITインフラ機器のプリセールスの仕事をしていました。オンプレミスのソリューションを提供しながら、クラウドが普及していく流れを肌で感じていたんです。

クラウド技術が進化するにつれて、「今後は物理ハードウェアではなく、クラウドを活用したサービス提供の時代になるだろう」と強く思うようになり、その中でも海外のソフトウェアに頼りすぎず、自分たちの技術力でサービスを作ろうとしているさくらインターネットに入社しました。

最初の1年はプリセールスとしてお客さま向けのシステム構成を提案する業務に就き、その後、新規事業チームの立ち上げに参加しました。新しいものを作るなかで「技術とビジネスの視点をあわせ持つ」ことの重要性を学んだ時期だったと思います。そのあといくつかあった新規事業チームが現在の事業開発部へ統合され、現在に至ります。

いわゆる「開発者出身のPM」ではないとのことですが、さくらインターネットのPMは、どのような役割を担っているのでしょうか?

当社のPMには「技術とビジネスの橋渡し役」としての役割が求められると考えています。今回の開発を例にすると、単なる「GPUクラウドサービスの提供」ではなく、AIやデータ解析をする企業にとって使いやすく、価値を最大化できる仕組みを考える必要がありました。

そのためにまず重要なのは、技術への理解です。たとえ自分でコードを書けなくても、クラウドや仮想化技術、GPUの活用方法など、エンジニアが話す内容を正しく理解し、開発チームと対等に議論できるレベルの知識は必要です。VRTの開発においても、ノイジーネイバー(リソースの奪い合い)問題や仮想化における計算リソースの最適な割り当て、サービスの冗長性について、開発チームと深く議論することになりました。

次に求められるのは、技術を理解し、そのうえで製品をどう市場にフィットさせるかを考えるビジネス視点です。VRTを「PHYとDOKの中間にあるニーズを満たすサービス」として完成させるには、市場のニーズを把握し、競合と比較しながら最適なポジションを見つける必要がありました。どの顧客層にどのような価値を提供するのかを明確にし、それを開発と連携しながら形にしていく必要があります。

さらに、エンジニアとの信頼関係を築く力も重要です。さくらインターネットは技術者が主体となって動くフラットな組織です。開発チームには、既存の製品を継続的に改善しながら新しい技術を導入していく文化があります。PMはこの文化を理解してエンジニアの意見を尊重し、既存サービスのブランディングや統一性とのバランスを取りながら、ビジネス的な最適解を模索する仕事を担います。スピーディーな意思決定が必要な場合や十分に情報がないなかで、プロジェクトを進めなければならない場合でも、ある程度のリスクを管理しつつ、エンジニアをまとめていく馬力がいるでしょう。

幅広いスキルが求められるのですね。どのような方が向いていると思いますか?

ここまで言うと、求めるものが多すぎるように思われるかもしれませんが、最初からPMを経験している人はいません。新規事業開発については、新しい事業がもたらす効果や可能性に対して「好奇心」を持つこと、そして関係者の立場に配慮しつつ本質的な議論を進めるために「配慮はするが遠慮せず」という姿勢がなによりも重要かなと考えています。

技術的なバックグラウンドがある方はもちろんですが、事業開発やプロダクトマネジメントに関わった経験がある方、エンジニアとしてサービス開発をした経験がある方、SIerやITコンサルで、技術とビジネスの両方を考えながら案件を推進していた方、スタートアップでプロダクト開発をリードしていた方……。こうした方々は、さくらインターネットのPMとして活躍できる素養を持っているでしょう。

さくらインターネットでは今後も新しい事業が立ち上がるかと思いますので、おもしろい事業に関わっていきたいと考えている方は、ぜひ一緒にやりましょう!

さくらインターネットの採用情報を見る

>>新規事業企画・プロジェクトマネージャー(生成AI向けクラウドサービス)

>>PM・PdM(さくらのクラウド、生成AI向けクラウドサービス、VPS、専用サーバ)

特集

特集