2025年10月1日に公開した統合報告書にて、『あらゆるユーザーに「さくら」の選択肢がある世界へ』と題し、代表取締役社長 田中邦裕、クラウド事業本部 荒木靖宏、バックエンドエンジニアリーダー 池添正隆の対談を掲載しました。今回はその“番外編”として、載せきれなかったやりとりをお届けします。

それぞれ視点が交わることで見えてくる「さくららしさ」。経営とエンジニアの距離感や、これから挑戦したいことなどについて語り合いました。ぜひ、統合報告書と併わせてご覧ください。

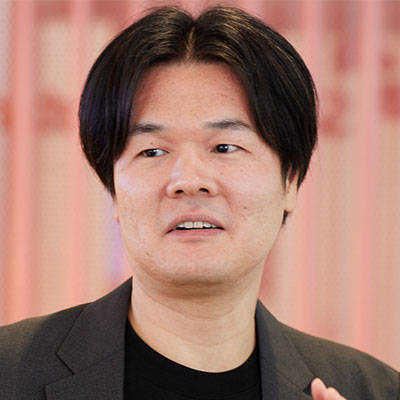

田中 邦裕(たなか くにひろ) プロフィール

代表取締役社長 / 最高経営責任者

大阪府出身、沖縄在住。舞鶴高専在学中の18歳のときにさくらインターネットを起業。自らの起業経験やエンジニアというバックグラウンドを生かし、若手起業家やITエンジニアの育成に取り組んでおり、現在は、複数の企業の社外取締役やIPA未踏PMも務める。さらに、業界発展のため、SAJ会長・JAIPA副会長・JDCC理事長・BCCC副代表理事など多数参画。最近は、多拠点生活を実践するなど、自ら積極的に新しい働き方を模索している。

荒木 靖宏(あらき やすひろ) プロフィール

クラウド事業本部

2024年入社。株式会社ディー・エヌ・エーを経て、2011年にアマゾンウェブサービスジャパン合同会社(AWS)へ入社し、13年間ソリューションアーキテクトとして活動。さくらインターネット入社後は、クラウド開発、顧客対応や案件受注に向けた活動、デジタル庁との案件に関わる。

池添 正隆(いけぞえ まさたか) プロフィール

クラウド事業本部 クラウドサービス部 サービス開発 リーダー

2006年入社。ソフトウェア開発(バックエンドエンジニア)。「さくらのクラウド」のIAMの開発、日本発・衛星データプラットフォーム「Tellus」の開発、「さくらのVPS」「さくらの専用サーバ」の開発における主にマネジメントを担当。過去にはデータセンター業務、専用サーバーのOS・ミドルウェア開発、ソフトウェア開発なども経験している。

経営とエンジニアの“ちょうどいい距離感”

――経営陣とエンジニアの距離感についてうかがいます。田中さんはエンジニア出身ですが、その点で他社の経営者と違うと自覚していることはありますか?

エンジニアのことを指示して作ってもらう人、“外注先”とみなしている経営者の方はまだ多いなと思います。エンジニアとは、課題を解決するために双方で相談できる関係でありたいです。

たとえば、Webページからの申し込みが少ない場合に、それはボタンが小さいからだ、だから大きくしろという指示だけするんですよ。エンジニアからしたらいい気はしないでしょう。マーケティングサイドと相談してエンジニアからも提案ができればいいんだけど。本来なら、“申し込みを増やす”という仕事を一緒にしなければなりません。

一方で、「この人すごい!」と持ち上げられているエンジニアに騙されちゃう経営者もいる。僕はエンジニアを特別視もしませんし、外注先にもしません。ほかの社員と同様にフラットに見ているという意味では、そういった経営者の方とは違うかもしれませんね。

個人的には、すごくありがたいですし、うれしいというか。「達成したいことは何か」を考えるにあたって、本質を突き詰めていく必要があると思うんです。だからこそ、それに向かってエンジニアも一緒に考えて、「技術的にはこうやって解決できるかも」というアイデアを出せると思いますので。

社会を支えるパブリッククラウドを一緒に作りませんか?

>>さくらインターネットのエンジニア採用情報を見る

技術社長から“人を育てる側”へ

田中さんは高専在学中に起業して、経営をはじめていますよね。どうやって経営の知識を身につけていったんですか?

正直、最初は“経営している”という感覚はあまりなかったですね。2015年ごろまでは、会社のボトルネックを技術者として解決するという完全に“技術社長”でした。

転機は人事部長をしはじめたころ。外部のコミュニティにも顔を出して、経営者の方々と話すようになって、スタートアップのメンタリングをはじめたことが大きいんですよ。

人を採用して、体制を整えながら急成長していくスタートアップの姿を見て「人にコミットすると、企業はこんなに成長するんだ」というのを実感したんです。そこから経営に対する考え方が変わってきましたね。

それまでの僕は、サーバーが好きでそれを作る仕事をしていたけど、「サーバーが好きな人が働く会社を作る」仕事に転換しました。そこから仕事としてはプログラミングをしなくなって。ちなみに、経営を学ばなきゃと思ってMBAを取ろうとしていたこともあったんですよ。でも、ある先輩経営者から「MBAを取った人を雇えばいい」と言われたんです。要は、得意な人を採用して、その人がやりたいことをやってもらうということですね。「『やりたいこと』を『できる』に変える」という経営理念が確立したのがちょうどそのころです。 いまは、サーバーに関する興味・関心はどちらかというとユーザー側の視点になりました。高火力シリーズのサーバーを自分でも借りて使ってみています。

外部のコミュニティとのつながりや、人事部長の経験などを経て、人を活かす側の立場に変わった。これが「経営者」になっていったプロセスです。

社長が作ったプロトタイプをもとに開発していた時代も

当初は田中さんがプロトタイププロダクトを作って、それがマーケットフィットするかどうかを試すという形で先頭に立ってらっしゃったんですね。

そうです。ただ、そうすると僕の手が動くスピードでしか会社が成長しないんですよね。いまは、いろいろなところでみんなが作ってくれている。僕がいないとできない、という状況ならいまのように成長はしなかったはずです。

さくらのクラウドも1人ではじめたんですよね。どこから人に渡したのかなっていうのは興味あります。

まず、サーバーが立ち上がって、画面で見えて、自由にOSインストールできるという一連の機能までやりました。ここまではできているから、あとはプロダクトにしてくれと。

――池添さんが入社されたころもそんな感じだったんですか。

そうですね。私も田中さんからコードをもらって、それをサービスに入れて動かして、というのをやった記憶はありますね。

サービスでこういう機能を使いたいけど、どうしたらいいんだろう、というところ……ゼロイチの部分を突破するために助けていただいたことがあります。

そんなこともありましたね。

社名から「インターネット」はいつか消える?

社名に「インターネット」が入っていますが、インターネットだけがネットワークじゃない。「the Internet」ではない、閉域網や日本ならではのネットワークなどに関してもさくらインターネットはサービス化していますよね。そこを強みとして組織を整えてサービス開発をしてもいいんじゃないかと思います。

まさにいま大転換期ですよね。僕は社名から「インターネット」が消えるかもしれないという覚悟をしています。インターネットのカルチャーは重要だけど、テクノロジーとしてのインターネットは、もはや主役じゃなくなるかもしれない。だからこそ、概念的な話をきちんとできる機会を設けないといけないですよね。

さくらインターネットはそういったプロセスを大事にしていると感じます。以前はみんなが同じフロアにいて、サービスを作るうえでも役員と話す機会がありました。いまはリモートワークが多いのでなかなか直接話す機会はなく、上長経由になりがちですが、意見は上げてもらっていますね。

上長を通して言わないといけないのも解決できるといいんですが。生成AIを使って社員の意見をまとめたり、過去どういった議論があったかなど分析したりできそうじゃないですか。試してみたいですね。

さくらインターネットから「インターネット」が消えたら、個人的には寂しいかなと思うんですけど。ただ、「寂しい」以外には何があるんでしょうね。愛着があって確かに好きではありますが、変えるとしたら、その意味はきっとあると思うんです。なぜ変える必要があるのかに納得ができればいいかもしれないですね。

確かに、「寂しい」以外の理由として何が出てくるのか、社員に聞いてみたいですね。

「自前主義」は今後も残したい

――さくらインターネットの特徴である「自前主義」のビジネスモデルは、どういったところがエンジニアにとって興味を引くと思いますか。

「ものづくり」をしている感覚はありますね。使っている技術は物理からソフトウェアまで、さらに作っているものはWebサービスを運用してもらうための基盤ですから。そういったクラウドの開発をしているような会社と考えると、日本では貴重だと思います。

今後もさくらインターネットが本業としているところはしっかり自分たちで開発していきたい。そこにエンジニアとしての楽しさもあるので、残したい文化ですね。

一方で、自分たちでコントロールできること自体は、よくない側面もあって。ただ作ればいいのではなく、機能はもちろんリリースのタイミングも大事だと思うんです。きちんと外からどう見られているかを意識して開発していく。そんなふうに変わっていかないといけない部分もあると思います。

――田中さん、荒木さんもうなずかれていますね。

社内開発だとタイミングが遅れがちになるんですよね。お客さまも期待している機能なのに、リリースが遅れましたとなると、結果として信頼を失ってしまいます。「遅れない」を標準にしたいですね。

ずっと楽しく刺激のある仕事をしたい方へ

――これから入社される方へのメッセージや、共有したい価値観などがあれば教えてください。

私は2006年に入社してもう20年近くになりますが、いままででいちばん変化している気がしています。

そういう感覚なんだ。

そうですね。いろいろな方が増えて、開発の体制も変わろうとしています。なので、ぜひ私たちといろいろ考えて、次のさくらインターネットの形を一緒につくれたらと思っています。

私は池添さんと比べると、サービスの開発自体よりも「何を作るか」「どう届けるか」に時間を割いています。なので、新しいサービスや価値とはいったい何なのかを一緒に考えてくれる人が増えたらうれしいですね。

さくらインターネットって、開発プロセスが意外と自由で、ガチガチに決まっていないんです。もちろんレビューはしっかり受けますが、最新のテクノロジーをキャッチアップしてどんどん試せます。自分の力をもっと発揮したいと感じている方がいれば、ぜひ一度お話ししましょう。

そうですね。社内の各チームがいろいろなやり方をしているので、部署が変わると転職しなくても転職したようだという社員もいます。

顧客やマーケット、テクノロジーなどといった“本質的な変化”に対応してきた会社ですから、社員のスキルセットも幅が広い。そういう意味で、ずっと楽しく刺激のある仕事をしたい人にとっては居心地がいいはず。そのうえで、働きやすい制度も整えています。

New

New

New

New

New

New

特集

特集