コロナ禍における10万円の特別定額給付金や各種支援金・補助金の入金遅れ、感染者情報のFAX集計による保健所の業務ひっ迫──。スイスの国際経営開発研究所(IMD)が毎年公表する「世界デジタル競争ランキング」2023年版で過去最低の32位を記録するなど、日本の“デジタル後進国”ぶりがあらわになった。そんななか、民間のITテクノロジーを活用しながら、非効率な行政サービスを改善して利便性向上につなげるGovtech(ガブテック。「Government」と「Technology」をかけ合わせた造語)が広がりを見せている。

その旗振り役を担っているのが、一般社団法人Govtech協会(以下、Govtech協会)の共同代表理事を務める日下光さんだ。日下さんは、行政サービスの99%がオンライン手続きで完結する“デジタル先進国”のエストニアに移住した経験を持つ。世界最先端の電子政府に携わって得た知見をもとに、日本の現状を「官民共創」で変えていくことを目指している。政策提言のファーストドラフトが完成し、議員らからもフィードバックを受けた2月、現状と今後の展望を語ってもらった。

一般社団法人Govtech協会 共同代表理事。xID株式会社 代表取締役CEO。1988年生まれ。2012年にxID株式会社を創業。2017年より電子政府で有名なエストニア共和国に渡り、eResidencyや政府機関のアドバイザーを務める。2022年8月より一般社団法人デジタルアイデンティティ推進コンソーシアム理事に就任。2022年11月に一般社団法人Govtech協会を設立し、同団体の共同代表理事を務める。2021年度~2023年度総務省地域情報化アドバイザー。静岡県浜松市フェロー。神奈川県鎌倉市スマートシティ推進参与。

事業の有効性を検証する第三者機関として政策提言

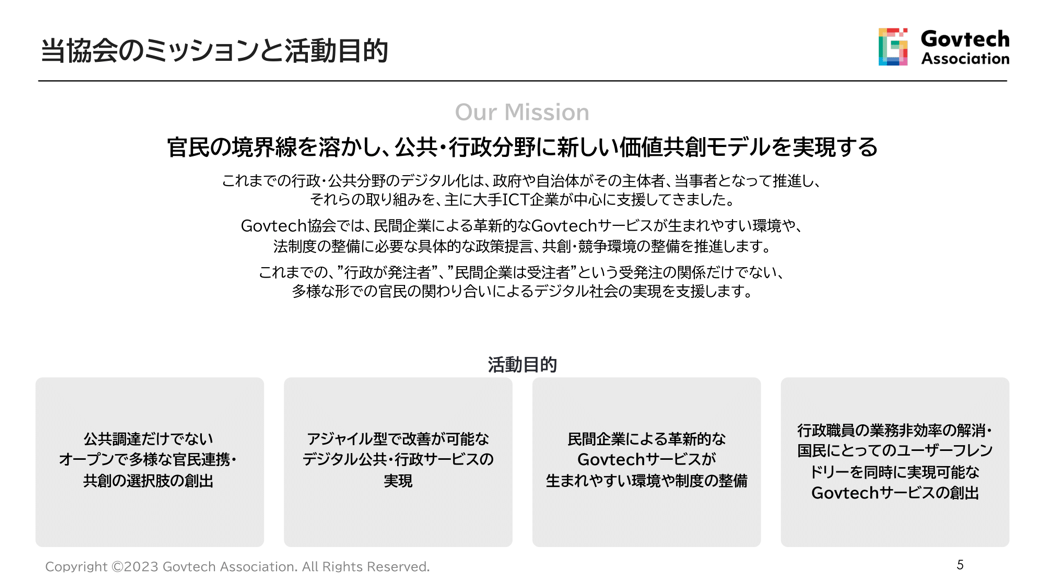

Govtech協会は、2023年4月の終わりに日本でおこなわれたG7群馬高崎デジタル・技術大臣会合を皮切りに本格的に動き出した。「公共行政分野の社会課題をテクノロジーで解決したい」──そんな志を持つ会員企業が、デジタル庁の横にブースを構えて活動している。Govtech協会設立の狙いは、どこにあるのだろうか。

「会員企業は、いわゆるユニコーンや上場を目指すベンチャー企業とは、見ている世界観や目指すゴールが違います。公共性が高い事業をおこなうぶん、利益だけを追求できないジレンマを抱えている。特定の企業名を出して活動すると利益相反する可能性があり、場合によっては『裏があるのでは』と受け取られてしまうこともあるんです。そこで中間団体を設立し、ガバナンスを効かせながら政策を提言していく必要があると判断しました」

2021年9月にデジタル庁が発足したことも、Govtech協会の設立を後押しした。税金や予算がデジタル庁に集まるなかで、日下さんは「事業の有効性を検証する第三者機関が必要である」と考えた。「国から見た官民共創と民間から見た官民共創にギャップが生まれないよう、目線合わせができたら」──そのために、デジタル庁の“対岸”となる組織が必要だった。

さくらインターネットのガバメント分野への取り組みとは?

>>資料のダウンロードはこちらから

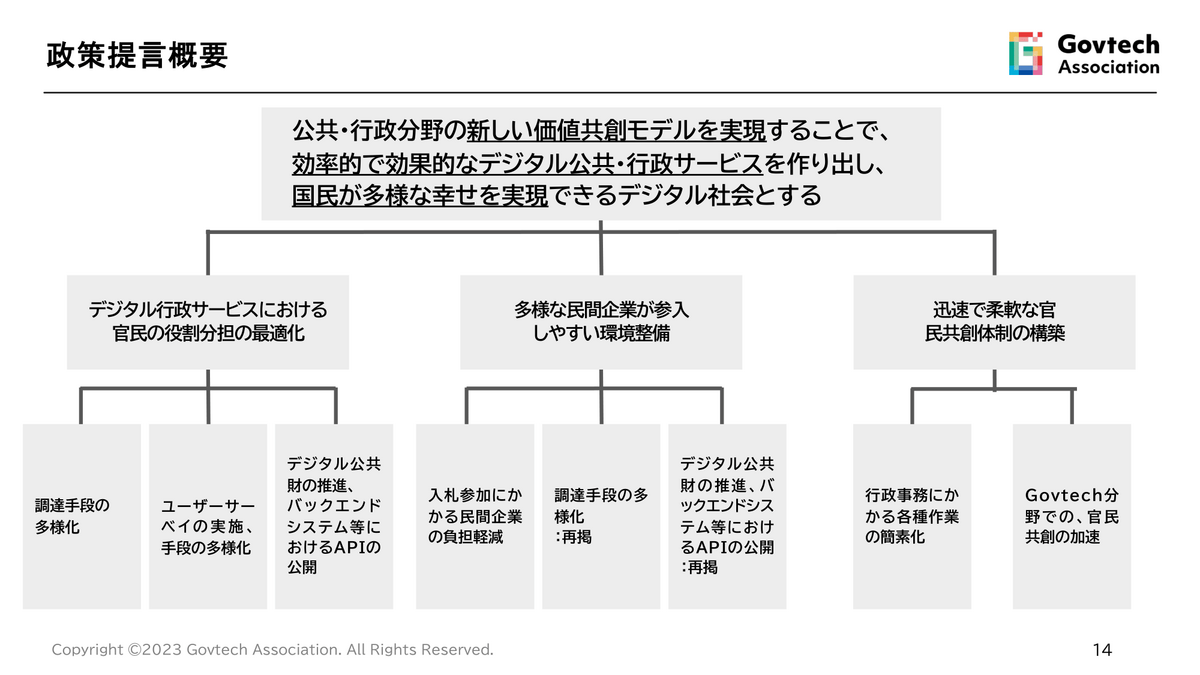

公共調達「以外」の選択肢でDXの実現を

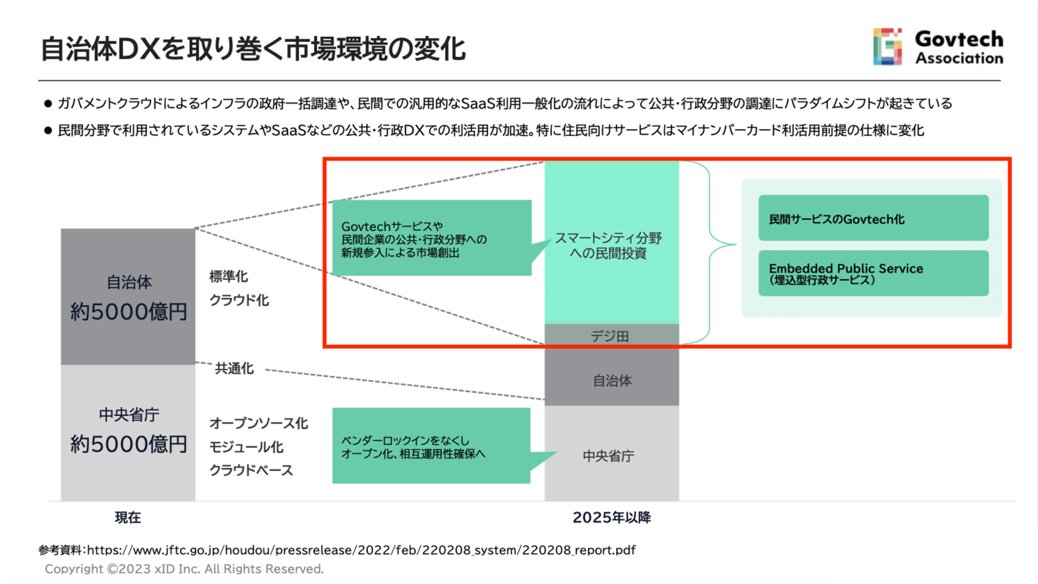

では現在、日本のデジタル化を阻む要因はいったい何なのだろうか。日下さんは「行政が発注者、民間は受注者という一方通行な公共調達のあり方を改めなければ、デジタル化やDXの実現は難しい」と危機感を募らせる。というのも、公共調達はハードウェアのものづくりをしていた時代に生まれた制度。「国が指定した仕様書通りの製品をつくって納品すれば、民間はプロジェクト終了」。そういった公共調達のあり方そのものが、伴走支援やカスタマーサクセスを要するソフトウェア時代のものづくりにフィットしないのだ。

「公共調達では民間が企業努力をするような環境をつくりにくいんです。仕様書通りの製品を低コストでつくればいいだけですから。いわゆる『仏造って魂入れず』の状態。国にとってもよりよい仕事をしてくれる企業を評価する機会がありませんし、サービスの受け手となる住民に反映されないのでは、三方よしどころか『三方悪し』です。関係者すべてがWin-Winの構造にならないいびつさが、公共調達の弊害として挙げられるでしょう」

公共調達だけでないオープンで多様な官民連携・共創の選択肢

日下さんは「公共調達以外の選択肢を設け、官民共創しながらデジタルサービスを運営していく形を模索していけたら」と語る。そのひとつとして、海外にはソーシャル・インパクト・ボンド(SIB:従来行政が担ってきた公共性の高い事業の運営を民間に委ね、その運営資金を投資家から募って社会的課題を解決する方法)という取り組みがあるが、日本では手を挙げる組織がまだ現れないという。

日本で現実的におこなわれているのは、ペイ・フォー・サクセス(PFS:成果連動型民間委託契約方式)だ。国や自治体が行政課題の解決に対応した成果指標を設定し、改善状況に連動して委託費を支払うこの取り組みは、より高い成果の創出に向けたインセンティブを民間企業に強く働かせることが可能となる。内閣府によって発表されたこの新たな官民連携の手法で、すでにいくつかの企業がプロジェクトを受託している。

アジャイル型で改善可能なデジタル公共・行政サービスの実現

議会で承認された事業に予算をつける、という年度サイクルから脱却した組織の存在も頼もしい。東京都のDXを推進するGovtech東京は、財団を設立し、議会承認済みの予算を財団につけることで自由にやりくりできる環境を整えた。「財団がガバナンスを効かせながらオペレーションすることで、都庁における財政の時間軸とは別にアジャイル型で動かしていけるような箱をつくった事例です」と日下さんは言う。

ふるさと納税を活用し、財団(つの未来財団)を設立した宮崎県都農町の事例も挙げながら「方針転換やニーズの変化にともなうリスクにも柔軟に対応できる状況が望ましい」と強調した。

民間企業による革新的なGovtechサービスが生まれやすい環境や制度の整備

官公庁が公開しているAPI(Application Programming Interface:接続先のOSを呼び出すことや互いのソフトウェアやアプリケーション機能の一部を共有すること)を民間企業が活用し、自社サービスとして提供する取り組みが広がるのも、Govtech協会が期待するところだ。

「僕が4年ほどいたエストニアで活発だった動きですね。国のシステムとAPIがほとんどすべて公開されているんです。民間がこのAPIを使ってサービスをつくり、事業者や一般ユーザーに課金してもらえれば経済が回る。こういったことを実現していくのも、模索できることのひとつかなと思います」

このような取り組みの拡充によって、民間のGovtechに対する参入障壁は低くなる。同時に、国や行政の調達能力を高めることも期待できるだろう。

官民共創の実現にはコミュニケーションの場が必要不可欠

そんな双方向の官民共創を実現するため、日下さんが「間違いなく足りていない」と感じるのは、両者のコミュニケーションだ。

「政府が考えるデジタル社会をどうやって推進していくか。国の目線から政策の発信はなされているんですが、正直言ってまだ不十分です」

つまり現在の情報発信では、政治事象や状況の変化によって事業に混乱が生じるポリティカルリスクを回避する判断がつかないのだ。

「たとえば、マイナンバーカードは政権が変わったとしても不可逆性はない(覆ることはない)と判断できる。今後、このカードありきで行政サービスが提供される流れは変わらないだろうと判断して我々(xID株式会社)は事業に乗り出しました。ただ、公共分野は政策ひとつで事業のゆくえや成否が変わってしまうリスクがある。各企業が長い目で見て『この政策は今後も変わらないのか』『普遍的か』『不可逆性があるのか』を判断するのは非常に難しいのが現状です」

そうなると民間企業は政治に左右される事業や公共分野を敬遠し、Govtechサービスの市場は徐々に縮小してしまう。

「来年度以降、公共マーケットに投入されるICT予算が目減りしていくのは火を見るより明らかです。だからこそ、民間企業からスマートシティ分野やパブリックサービスに積極的に投資していただけるような環境づくりが必要。そのためにも、政府にはどんどん情報を開示してもらい、土壌を整備していかなければなりません」

日下さんは、その課題を解決するのがGovtech協会の役割だと自負する。

「民間では、投資によってさまざまなGovtechサービスが実現に向けて動いています。一方、国は政策としてどこまで取り組むつもりなのか。両者が情報交換しながらコミュニケーションを深めて歩み寄っていけたらと考えています」

その一歩として2024年2月頭に政策提言のファーストドラフトを作成した。議員などからのフィードバックも受け取ったという。

「次のステップは、議員や官僚のみなさんを交えたラウンドテーブルの場をつくっていくことですね。じつは1月下旬にGovtech東京とGovtech協会で共催イベントをやらせていただきました。そこで官民が膝を突き合わせ、デジタル公共をどうやって推進していくか話したところです。今後もそういう機会をどんどん設けて、頻度と密度を上げていく。共通認識や危機感を持つだけでなく、具体的なアクションアイテム(タスク)に落とし込むのが重要だと感じています」

公共分野のデジタル推進という大きな時計の針を動かす「歯車」

ここまで話を聞いて、ある疑問が湧いた。日下さんはなぜ、手間のかかるGovtechの官民共創にこれほど突き動かされているのだろう? そのまま伝えると「エストニアでの政府アドバイザー経験を通じて、風通しのよさを感じてしまったからかもしれませんね」と苦笑した。

「エストニアが旧ソ連から独立した際、政府の腐敗や不具合があっても国民がわかるよう、自国の透明性を担保するためにブロックチェーンを使ってトラストの仕組みを入れていたんです。そう知人から聞いて『これだ』とひらめき、翌週にはエストニアに渡っていました。さらに、政府の方と話したら『エストニアにおけるデジタルは、水道・ガス・電気といったインフラ。暮らしてみないとわからないよ』とおっしゃるんです。もうこれは移住するしかないと思って、翌月には引っ越していました」

そう言って取り出したのが、エストニア版のマイナンバーカード。こうした身分証は自国民に発給されるのが一般的と思いきや、エストニアの「e-Residency」制度では国民でなくても取得できるという特徴がある。日下さんが手にしているのは、政府発⾏のデジタルIDだ。

「そこでエストニアの風通しがいいことを痛感しました。政治家と官僚と民間企業の関係性がよく、首相や大臣クラスの方がスタートアップのイベントに普通にいらっしゃるんですよ。なんなら僕が通っていたジムに首相がいて、みんなに『おはよう』ってあいさつしながら運動している。知り合い感覚で『あの件ってどうなってます?』と進捗確認できてしまうんですよね。エストニアではそんな世界が当たり前。日本との大きな違いを実感することになりました」

やがてその認識は、「誰かがリソースを投下しないと、デジタル化やDXにおいて日本はどんどん遅れていく」という危機感や使命感に変わっていった。

「社会は大きな歯車。いろいろな得意技を持っている小さな歯車たちの噛み合わせで成立しています。Govtech協会も歯車の噛み合わせなんですよね。さまざまな事業会社が歯車としていろいろなところで重なり、公共分野のデジタル推進という大きな時計の針を動かす。誰がどう噛み合わせて何回転したら、この大輪が1周回るか。僕は協会の代表として官民共創の座組を考えつつ、最短で実現できるよう今後も取り組んでいきます」

国産クラウドベンダーが本気で挑む「デジタル・ガバメント」とは?

>>資料のダウンロードはこちらから

執筆

岡山朋代

編集・ライター。大学卒業後、受験予備校の校舎運営、全国紙夕刊の執筆・編集、ニュースサイト記者、事業会社でのWebディレクター職を経て、独立。プライベートでは年間100本ほど観る演劇・ミュージカル、サウナ&銭湯、ラジオ、おいしい酒&ごはんの話題になると鼻息荒めに。新しい商品やWebサービスはまず試してみるタイプ。

ポートフォリオ:https://www.foriio.com/tomoyo-okayama

※『さくマガ』に掲載の記事内容・情報は執筆時点のものです。

- SHARE

New

New

特集

特集