IT・デジタル関連の最新情報や企業事例をいち早くキャッチ

>>さくマガのメールマガジンに登録する

2024年3月、北陸新幹線が金沢駅から敦賀駅まで延伸し、福井県はより足を運びやすい地域となった。新幹線開通に向けて福井県が注力してきたのは、“稼ぐ”観光地域づくりだ。福井県観光DXコンソーシアム(主幹:福井県観光連盟)が、その実現に向けて観光DXを推進してきた。なかでも力を入れてきたのは、データを活用して福井県観光の実態を誰でも見られるようにした『FTAS(エフタス)』の展開だ。観光客の満足度アンケートの結果のほか、宿泊予約状況などの観光動向の分析データを公開している。

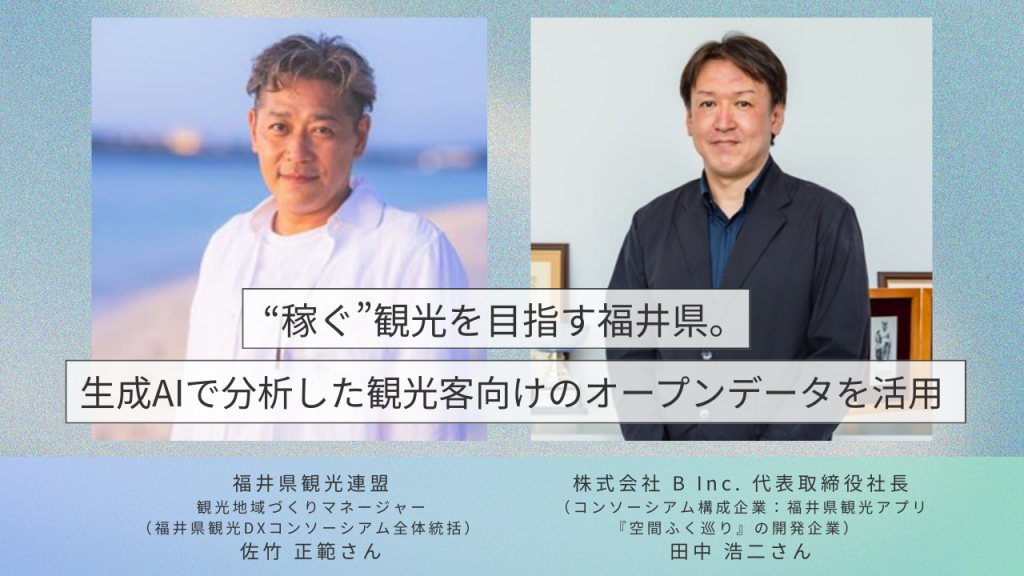

福井県のオープンデータの活用や、2025年1月にリリースされたApple Vision Pro向け福井県観光アプリ『空間ふく巡り』についてなど、民間事業者と観光客、両方向へアプローチする観光DXについて、『FTAS』を統括する、公益社団法人 福井県観光連盟 観光地域づくりマネージャーの佐竹正範さんと、福井県観光アプリ『空間ふく巡り』を開発した株式会社 B Inc. 代表取締役社長の田中浩二さんに聞いた。

佐竹 正範(さたけ まさのり)さん プロフィール

福井県観光連盟 観光地域づくりマネージャー(福井県観光DXコンソーシアム全体統括)

2000年、ヤフー株式会社(現・LINEヤフー株式会社)に入社。広報、ブランドマーケティング、CSRなどを担当し、東日本大震災以降は、ITを活用した地域活性化を担う地方創生プロデューサーとして自治体をサポート。2015年より、内閣府などが後援する「ふるさと名品オブ・ザ・イヤー実行委員会」の幹事長、2016年から総務省の地域おこし企業人として政策調整課長補佐を務める。2020 年に紀尾井町戦略研究所(株)に転籍。2021年から公益社団法人福井県観光連盟に出向し、福井県の観光地域づくりマネージャーとして、福井県の観光振興の旗振り役として活動中。

田中 浩二(たなか こうじ)さん プロフィール

株式会社 B Inc. 代表取締役社長(コンソーシアム構成企業:福井県観光アプリ『空間ふく巡り』の開発企業)

2006年に株式会社jig.jpに入社。フィーチャーフォン向けフルブラウザアプリ「jigブラウザ」やライブ配信サービス「ふわっち」の製品責任者を務め、2023年6月からはjig.jpの100%子会社である株式会社B Inc.の代表取締役社長に就任。こどもパソコン「IchigoJam」によるプログラミング教育関連事業やオープンデータプラットフォーム「odp」による自治体支援事業を展開中。また、福井県観光DXコンソーシアムの構成企業の一つとして、観光関連データの収集システム構築とオープンデータ化及び可視化を担当し、福井県観光DX事業の一役を担っている。

稼ぐ観光を目指して、民間企業をデータで後押し

福井県観光DXコンソーシアムは、県全体の観光施策において中心的な役割を担っている。2024年3月の新幹線開業に向けて、2022年から本格的に活動をスタート。観光ビジョンにおいては、観光消費額の向上、つまり“稼ぐ観光”を目標に掲げている。

「この“稼ぐ”主体は、もちろん民間事業者です。福井県観光DXコンソーシアムの役割は、この民間事業者を支援することですね」(佐竹さん)

観光における“キャッシュポイント(収益の発生点)”としては、宿泊、食事、体験などが挙げられる。一方で、直接の収益には結びつかないものの、歴史、自然、フォトスポットなどの“集客ポイント”は、観光客を呼び込む要だ。どちらもバランスよく整えていく必要があるが、とくに民間事業者には、キャッシュポイントの洗練や新たな創出が求められる。

そのために必要となるのがマーケティング戦略だ。達成すべきゴールをしっかり設定したうえで、現状を把握し、差を埋めるための戦略を立てて実行する。このPDCAを回していくことが基本的な考え方だ。しかし、観光分野においては、まず現状を把握すること自体が難しい。

「そもそも日本には、宿泊業や小売業、旅行手配業などはあるのですが、“観光業”という業種区分がありません。そのため、観光の実態を把握するためのデータが整っていないのです。行政が発表する、訪れた客数を示す入込数や、観光庁の宿泊旅行統計などのデータはありますが、年や月単位の発表で、企業がマーケティングを進めるにはスピード感が足りません。

そこで、私たちは民間事業者が活用できるデータを独自に収集し、誰でも見られる『FTAS(FUKUI Tourism data Analyzing System, 略称:エフタス)』というサイトを通じて、オープンデータとして提供しています」(佐竹さん)

データ収集方法のひとつが、県内約400か所に設置したQRコードから回答できるアンケートだ。2025年7月までに、福井県内の92の観光エリアに関して、約7万8,000件の回答を集めた。回答の分析には生成AIが活用されており、翌日には『FTAS』にデータが反映されるほか、月に1回は分析結果も提供される。分析結果では、たとえば“誰と来ているか” “どこから訪れて、次にどこへ行く予定か”などの動線情報、世帯所得、満足度などがエリア別に把握できるようになっている。

「アンケートは、過去のデータとして活用されます。一方、未来のデータとしては宿泊予約データを取り入れています。県内各宿泊施設の宿泊管理システムと連携し、1日1回、今後90日分の宿泊予約状況を自動で収集・更新しています」(田中さん)

これによって、宿泊事業者は同じエリアの比較をもとに、価格調整や集客戦略を検討できる。また、周辺の飲食店や土産物店などでは、仕入れや人員配置を調整するためのデータとして活用可能だ。さらに、観光協会では、予約が入りにくいエリアや時期を把握できるので、的確なプロモーション施策を打つ判断材料となっている。

「これらのデータを使用した生成AIシステムの活用に向けて、現在分析ツールのテスト運用をしています。生成AIに関する取組みは、2023年11月に開催されたG7の観光大臣会合で紹介されました。『パリ(フランス)』『バルセロナ(スペイン)』などと並んで『福井(日本)』が国際レポートに載りました」(佐竹さん)

自治体DXのハードルとは?

>>資料のダウンロードはこちらから

データをtoC領域にも活用。疑似訪問体験ができる「空間ふく巡り」をリリース

これまで民間事業者向けに活用されてきたオープンデータ。それをtoC領域にも広げたのが、2025年1月にリリースされた「空間ふく巡り」だ。Apple Inc.の空間コンピュータ「Apple Vision Pro」(ゴーグル型デバイス)を利用したアプリである。

Apple Vision Proで同アプリを利用すると、高精細で臨場感のある3D映像が目の前に広がり、福井県の観光地情報の確認のほか、観光地への疑似訪問体験ができる。従来の観光PRといえば、おもに画像やテキスト、YouTubeなどの動画を活用した情報発信が中心。一方で、Apple Vision Proの最大の特徴は没入感だ。

「まるで現地を訪れたかのような疑似訪問体験が可能です。あまりにもリアルな映像体験ができるため、“これだけで満足して実際に現地に行かなくなってしまうのではないか”といった声も上がるほどでした。実際に永平寺の関係者の方にも体験していただいたところ、そのリアルさに非常に驚かれていましたね。

しかし、匂いや味、空気感など感覚すべてを再現することはまだ難しいので、そこから『行ってみたい』と思ってもらえる呼び水になることを期待しています」(佐竹さん)

2025年現在、このアプリには福井県内の10か所の観光スポットが登録されていて、そのうち大本山永平寺(永平寺町)と東尋坊(坂井市)の2箇所の映像体験ができる。そのほかの8つのスポットについては、写真や紹介テキストのほか、前日までに訪れた観光客による口コミ情報などを閲覧できる機能を搭載している。

開発のきっかけは、株式会社 B Inc.の親会社である株式会社jig.jpが「Apple Vision Pro」に注目したことだ。株式会社jig.jp は、2024年2月の発売開始直後に、アメリカでApple Vision Proを購入し、株式会社B.incにて専用アプリの研究開発に着手した。同年6月、日本でも Apple Vision Pro が発売されてからは、さらに研究開発が加速。そして、「『福井県観光DXコンソーシアム』で収集・整備しているオープンデータをtoC領域で活用できるのではないか」という発想が生まれた。

「開発において、やはり苦労した点もありました。開発当初は、Apple Vision Proに関する技術的なノウハウや情報がほとんどなかったのです。Appleからは一部、開発者向けにサンプルコードが提供されていましたので、それを手がかりに少しずつ社内でノウハウを蓄積しながら開発を進めていきました」(田中さん)

とくに苦労したのは、Apple Vision Pro独特の操作方法への対応だという。一般的なマウスやタッチ操作ではなく、視線で操作対象を選び(アイトラッキング)、指先のタップのようなジェスチャーで決定するというこれまでにない特殊なインターフェースを採用している。

「この新しい操作方法にふさわしいUIの設計が難しく、試行錯誤を重ねました」(田中さん)

「空間ふく巡り」のリリースから約6か月後となる、2025年6月現在のダウンロード数は150件ほどだ。

「一般的なiPhoneアプリなどと比べると、決して多いとは言えない数字ですが、Apple Vision Pro自体がまだ国内に十分浸透していないという状況を考えると、悪くない結果だと思っています」(田中さん)

アプリをリリースした約1か月後の2025年2月には、App Storeの「今週注目のアプリ」に掲載された。

「なぜ掲載されたのか、その理由は明確ではありません。多くの人に評価された結果かもしれませんし、もしくは、そもそもApple Vision Pro向けのアプリ自体が非常に少ないために、そのなかでも目立った存在として選ばれたのかもしれません。いずれにせよ、一般の方々の目に触れるきっかけになったという点では、大きな意味のあるイベントだったと考えています」(佐竹さん)

「Apple Vision Pro以外にも眼鏡型のデバイスが各社から次々と登場しているので、こうした新しいデバイスを活用した情報の伝え方や体験のあり方について、今後も研究開発を続けていく予定です」(田中さん)

さらなる詳細なデータ収集で、観光DXの未来を描く

今後の観光戦略のために模索しているのは、リアルタイムの入込数(観光地や施設を訪れた観光客の延べ人数 )の収集だ。観光分野における基本的な定量データとしては、入込数と宿泊数が挙げられる。宿泊数については先ほども触れたように、ある程度把握できるようになっている一方で、「現在、どの観光地にどれくらいの人が訪れているのか」といったリアルタイムの来訪者データについては、まだ十分に把握できていない。

「リアルタイムな数は、より精度の高いマーケティング戦略につながります。田中さんをはじめとした株式会社 B Inc. のみなさんと協力しながら、その課題に取り組んでいるところです」(佐竹さん)

「エビデンスに基づいた裏付けのある取り組みが、これからますます重要になってくると感じています。今後は、観光客の嗜好性のデータベースをつくる点にも力を入れていきます。いずれはデータをもとにしたAIによるコンサルティングの自動化を目指します」(田中さん)

Apple Vision Proに続く、さらなるtoC領域へのサービス展開も考えている。たとえば、個人の好みに応じた観光コースの提案機能だ。観光客が旅先を選ぶ際の、きっかけや後押しとなる。そのほか、新しい観光体験につなげる挑戦も始まったばかりだ。

「たとえば、眼鏡型のデバイスをかけて福井を歩くと、観光がより便利に、より楽しく、そしてちょっと得するような仕掛けがある。そんな未来の旅のスタイルを描きたいですね。

川や山の美しさにただ感動して終わるのではなく、『この川にはこんな伝説があったんだ』といったような地域の物語や、人々の想い、文化などが、デバイスを通してその場で伝えられれば、心に残る観光体験が実現すると思うんです。」(佐竹さん)

県全体の観光を後押しするため、着実なデータ提供をおこなう福井県観光DXコンソーシアム。核心をとらえた戦略立案を導くため、そして未来の観光スタイルの可能性を広げるために、DXの力を発揮していく。

福井県観光データ分析システム「FTAS」

空間ふく巡り

※ダウンロードはVision Proからしかできません

IT・デジタル関連の最新情報や企業事例をいち早くキャッチ

>>さくマガのメールマガジンに登録する

執筆

竹中 唯

長野県在住フリーライター。大学卒業後、公的保険機関と部品工場で事務職を経験し、副業からライター活動を開始。2019年からフリーライターに。サイトテキスト、パンフレット、社内発表資料、採用ページなどの企業・自治体コンテンツを担当しています。

https://taonagano.amebaownd.com/

※『さくマガ』に掲載の記事内容・情報は執筆時点のものです。

- SHARE

New

New

特集

特集