ルネサンス期を代表する偉大な芸術家にちなんで名付けられた米国製の手術支援ロボット「ダビンチ」。日本での正式名称は「内視鏡手術用支援機器」という。ロボットが手術をするのではなく、内視鏡手術をする医師の手助けをするために開発されたものだ。2020年には国産の「hinotori」(ヒノトリ)もデビューし、術者の選択肢が増えた。こうしたデバイスは医療界におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)の端的な事例と言っても良いだろう。ダビンチ導入当初から携わるわが国の第一人者で、藤田医科大学 医学部 先端ロボット・内視鏡手術学講座 主任教授の宇山 一朗さんにロボット支援手術の利点や課題、今後の展望などを聞いた。

宇山 一朗(うやま いちろう)さん プロフィール

1960年生まれ。徳島県出身。1985年、岐阜大学医学部卒業。慶應義塾大学 外科学教室、練馬総合病院外科などを経て、1997年、藤田保健衛生大学 医学部外科学(現・藤田医科大学 医学部 総合消化器外科学)講師、2002年、同助教授、2006年、同教授就任。2021年から藤田医科大学 医学部 先端ロボット・内視鏡手術学講座 主任教授。同大学 医学部 先端外科治療開発共同研究講座 教授、サージカルトレーニングセンター長、ダビンチ低侵襲手術トレーニングセンター施設長などを兼任。

医療のDXは電子カルテから始まった

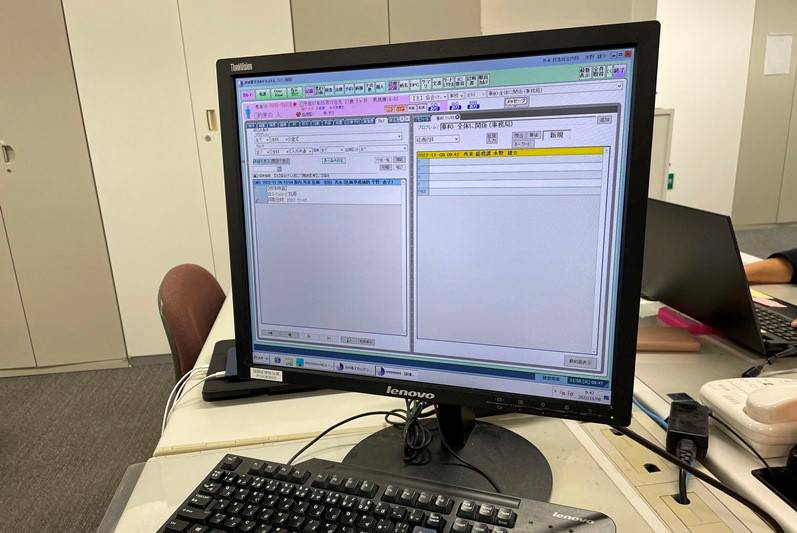

かつて紙に印刷された新聞や雑誌の記事を今は多くの人がスマホやタブレットなどで読む。同じことは医療の世界にも起きていた。電子カルテの登場だ。この電子カルテこそ、医療のDXの始まりではないかと宇山さんは言う。

「紙カルテの時代は、患者の情報を知りたければ、その病棟に足を運んでいちいち開く必要がありました。電子カルテになってからは、いつでも院内のどこからでも見られるようになりました。しかも、会計システムと連携することで、医療に関わる業務が効率的に進められるようになった。それはある意味、今日のDXの先駆けと言えると思います」

電子カルテがもたらした恩恵の1つは医療事務のデジタル化でヒューマンエラーが減ったことだろう。紙の時代には書いた本人しかわからぬ判読不能の走り書きのカルテに泣かされた医療従事者が少なくなかったという。

「たとえば紙の時代は、読みにくい字を書く医者のカルテによる薬品名の入力ミスは珍しくありませんでした。しかし電子化されると、たとえ誤って入力しても、アラートが出て無用のトラブルを未然に防いでくれます。加えて、医療会計も保険請求も全部デジタル化されたことで、医療事務スタッフの働き方も圧倒的に改善されたと思います」

検体運びはロボットに任せる

製造業を筆頭に、多くの現場で導入されているロボットは、それまで人の手でおこなわれていた作業を担うことで、業務の合理化や迅速化などを促した。その効果は、単に人から機械への置き換えでなく、電子カルテの導入にみられる「働き方」を改革した点にある。

「藤田医科大学病院では、デジタル化を医療サービスの質的向上につなげようと考えています。たとえば、処方薬の処理。一般には薬剤師が処方箋を見て調剤して、患者に渡す。その作業が減れば、別の作業に人を振り向けることができるわけです」

同院におけるロボット活用は、機械メーカーと共同で着々と進んでいる。その1つに病棟で採取した検体を検査室まで運ぶロボットがある。病棟から検査室まで自走し、なんとエレベーターも乗りこなすという。

「ファミリーレストランの配膳ロボットと同じです。これまでは看護助手などの仕事だったのですが、運ぶだけならロボットで構わない。何より、安全性が高いのが一番。ロボットは指定された場所に運ぶだけなので届け先を間違う心配はありません。この仕事も、ロボットに振り向けることで、人が別の仕事に専念できるという働き方改革につながる。その先にあるのは医療サービスの向上です」

外科医の感覚を補う手術支援ロボット

同院に導入されているロボットの中で最も存在感を示しているのは、宇山さんが率いてきたダビンチやhinotoriなどの手術支援ロボットだろう。忘れてならないのは「ロボットが手術をするのではなく、手術する人を手助けする」という役割が真の狙いであることだ。

ロボット支援手術では術者が患者のベッドサイドから離れた箱型の操作部(コックピット)で、内視鏡が捉えた立体画像を確かめながら、遠隔で手術器具などを取り付けたアームを動かす。

「ロボット手術は完全なデジタライゼーションではなく、部分的なものです。外科医のアナログな手の動きをコンピューターを介してデジタル化し、ロボットのアームに伝えるという仕組みです。だから、離れたところでも人の手の動きを伝えられる」

このシステムの一番の利点は、術者の手の震えや視覚を補正することにあるのだという。

「ちょうどデジタルカメラの手振れ防止装置のように補正がかかるので、正確な動きを再現できるのです。コックピットで術者が見る画像は、デジタル化され拡大されるので、人の目よりはるかに解像度が高く、アナログでは決して見えない細かな部分までよく見える」

人の感覚を補うロボット支援手術は、アナログをしのぐ繊細な動きができるので、結果的に手術の質そのものを向上させる。まさに、同院が目指す「医療サービスの質的向上」に貢献しているというわけだ。

難しい手術こそロボット支援手術の真骨頂

では、ロボット支援手術のもたらす新たな価値創出という点では、どのような意義があるのだろうか。

「DXという視点で考えると、胃がんなどでは手術に伴うさまざまな合併症が減ったというデータが報告されています。当たり前の話ですが、ロボット登場以前の開腹手術や腹腔鏡(内視鏡)手術は術者の手の動きをデジタル化できません。ところがロボット支援手術は完全にデジタル化できる。ですから、エキスパートといわれる外科医の手の動きのログと画像を何万件単位で集めてAIにディープラーニングさせることも理論上は可能です」

ディープラーニングが何百万件と蓄積されれば全自動手術も実現不可能ではないかと思えてくるが、宇山さんの見方は少し異なる。

「誰でもできることをロボットに任せて、その分、人がより複雑なことに専念するというのがこれまでの考え方です。しかし、私見では、むしろ簡単なことを人がやって、ものすごく難しいことをロボットに委ねたほうが良いと考えています」

ロボットを使えば精度は確実に上がる。であれば、人が技術的に容易なことに携わり、ロボットに困難な手術を委ねる。「私見」とはいえ、これも「医療の質の向上」を図るための道筋の1つといえるだろう。

精密である半面、時間はかかるロボット支援手術

製造現場では、ロボットを使ったおかげで「稼働時間が半減した」「生産性が倍増した」などと導入効果を表すことが多い。しかし、ロボット支援手術に同じ理屈は通用しないようだ。

「どのデータを取っても、ロボット支援手術の時間は長くなります。システム上、手術部位を拡大して、狭い面積を少しずつつなげていく手順で進めるからです。開腹手術は目で見える範囲に手を下せる。しかし、ロボット支援手術は部位がものすごく鮮明に見える代わりに、精密で小さい作業を丹念に積み重ねていく。こうして最終的にクオリティを上げるというコンセプトです」

開腹より腹腔鏡、腹腔鏡よりロボット支援のほうが手術時間が長くなるのは致し方ない。ただ、医療経済の視点では、手術室を占拠する時間が長い分、コストがかかる。

「患者の立場で言うと、合併症が少なくて質の良い手術を受けたい。先ほど触れたように、ロボット支援手術は合併症が起こりにくい。ですから『手術時間は長いけど、入院期間は短くなる』というメリットはあるわけです。術後の“3年生存率”においてロボット支援手術の方が良かったというデータを費用対効果の専門家に解析したもらったところ、ロボット支援手術には大きな費用対効果があることが判明しました」

ロボット支援手術で起きた変化

米国製に加え国産機も加わり、選択肢の広がったロボット支援手術は、医療の世界にどのような変化をもたらしたのだろうか。

「私が駆け出しのころは(手術部位を)大きく開けて、手で触って五感を使えと教わりました。その後に腹腔鏡が出てくると画像はデジタル化されたけれども、手元は相変わらずアナログの状態。ロボットの登場は完全ではないけれども、動きをデジタル化させました。これこそが支援手術の本質です。そのおかげで、術者にとっては精度が高く、患者にとっては侵襲(身体に有害であること)の少ない手術ができるようになった。もたらした変化は、この点に尽きると思います」

ロボット支援手術は2012年の泌尿器科における保険収載にはじまり、現在までに、消化器外科、婦人科、呼吸器外科、心臓外科、耳鼻咽喉科などの多くの領域で着実に適応領域を広げている。それに伴い、同手術ができる医師の養成も急務とされている。

「藤田医科大学では基本操作や技術の向上を目指して、2012年に本邦初の『ダビンチ低侵襲手術トレーニングセンター』を開設しました。2021年には『メディカロイド インテリジェンス ラボラトリー』を開所し、全国から集まる外科医を指導しています」

急がれる通信インフラの整備と構築

同大学は2021年5月、愛知県豊明市の藤田医科大学と岡崎市の岡崎医療センター間で臓器モデルによるhinotoriの遠隔模擬手術をおこなった。2つの病院を10Gbpsの専用高速回線でつないだ実証実験としては国内初。同様の実験は神戸大学と弘前大学でもおこなわれているが、前者は商用5G通信、後者は一般回線を用いたものであった。

「10Gbpsの専用回線を引いたのは、スピードは申し分ないけれども、揺らぎを生じる5GやWi‐Fiでは手術の遅延速度が変わる恐れがあるからです。速度の遅れは安全性に直結する問題なので、遠隔手術を完遂するために避けては通れません」

こうした懸念を払拭するために宇山さんが訴えるのは、一医療機関レベルではなく、行政を巻き込んだ通信インフラの整備と構築だ。

「そういうインフラが活用できれば、私がはるばる遠方の現場に赴かなくても、ここからリモートで遠隔指導することも可能です」

想像を逞(たくま)しくすれば、北海道の患者の手術を沖縄の外科医がおこなうことも夢ではない。もともと、遠隔治療の一環として開発された経緯があるだけに、ロボット支援手術の到達すべき着地点といえるだろう。

「簡単でエラーが起きにくい操作をロボットにさせる一方、もっともっとチャレンジングな手術が安心して臨めるようにしたい」

DXの医療活用に対する宇山さんのイメージは明快だ。

執筆

伊藤 公一

新聞記者、雑誌編集者を経て現在はフリーランスのジャーナリスト。紙やWebのさまざまな媒体を舞台として医療、製造、経営を主力に取材・執筆活動を続ける。実践的な文章セミナーの講師や各種出版物の編集受託、自費出版のコンサルティングなどにも携わっている。

※『さくマガ』に掲載の記事内容・情報は執筆時点のものです。

- SHARE

New

New

New

New

特集

特集