2025年1月29日、ECCコンピュータ専門学校 ITカレッジ(大阪)の1年生約90名に向けて、さくらインターネット 技術推進担当 執行役員 / 最高情報セキュリティ責任者 / 最高情報責任者の江草 陽太が、自身の幼少期からこれまでの歩みや、AI時代に求められる人材、さくらインターネットの企業文化などについて講演しました。本記事ではその一部をレポートします。

江草 陽太(えぐさ ようた) プロフィール

さくらインターネット株式会社 技術推進統括担当 技術推進担当 執行役員 / 最高情報セキュリティ責任者 / 最高情報責任者。

大阪府出身。洛星中学・高等学校時代にロボット研究部を立ち上げる。その後、大阪大学工学部電子情報工学科に進学。学生時代より個人事業としてシステム開発やISMS取得などのセキュリティコンサルタントをおこなう。2014年10月、さくらインターネットに入社。2016年7月、24歳のときに執行役員に就任し、社内全体の技術推進を統括。ネットワーク、データベース、情報セキュリティスペシャリスト。

幼少期から電子工作に没頭

私の趣味は子どものころからずっと「ものづくり」です。ものといっても電子工作だけではなく、本や写真集、技術書もつくります。

パソコンに初めて触ったのはPC-98シリーズでした。その後、Macintoshを経てWindows 95に移行しました。小学生のころからプログラミングに興味を持ち、Visual Basicを使いながら独学で習得しました。当時はインターネットがあまり普及していなかったので、本で勉強したんです。また、Windows 2000を使ってNATの設定をおこない、複数のパソコンをインターネットにつなぐ技術にも触れました。

中学時代にはロボコンをやりたいという同級生と出会い、ロボカップジュニアジャパンに出場するようになりました。

大学入学後もロボコン活動を続け、NHK学生ロボコンにも参加しました。また、大学生協のシステム開発のバイトを始めて、大学施設の予約システムやFeliCaを使った出席確認のシステムなど、いろいろつくりました。いまの仕事とまったく変わらない内容ですね。 やはりネットワークやサーバーを触るのが楽しいな、とあらためてここで感じて、いまの仕事を選ぶに至りました。

大学院ではBittorrent型P2Pのアルゴリズム研究をおこなっていましたが、実務のほうが合っていると感じ、休学してさくらインターネットに入社しました。入社のきっかけは、学生時代に参加した石狩データセンターの見学ツアーで、社員の楽しそうな様子に惹かれたことです。

入社直後にはSECCONというセキュリティコンテストに参加し、9位という好成績を収めました。2016年には執行役員に就任し、IoT関連の新サービス開発や、Slackで宅急便を送れるサービスなど、ユニークなプロジェクトに関わってきました。

現在は研究開発部門を立ち上げ、難易度の高いサービス開発をおこなうとともに、社内の情報セキュリティ部門(SIRT)の管理も担当しています。これまでの経験を活かして、セキュリティ事故の対応や予防策の策定にも注力しています。

さくらインターネットの最新の取り組みや社風を知る

>>さくマガのメールマガジンに登録する

AI時代に求められる人材とは

時代はインダストリー5.0へと突入し、IT業界においてもDX(デジタルトランスフォーメーション)からAX(AIトランスフォーメーション)へと進化しつつあります。私が手掛けた例でいうと、医療分野へのAI導入で、診察時の問診をAIが文章化するというものです。本来は医師が患者の生活歴や現病歴などをヒアリングして、カルテに記載します。これをAIで自動化しました。ITではない分野に、AIとITをセットで導入すると、劇的に業務が変わります。これをやっていくのが、いまの時代に必要なことです。

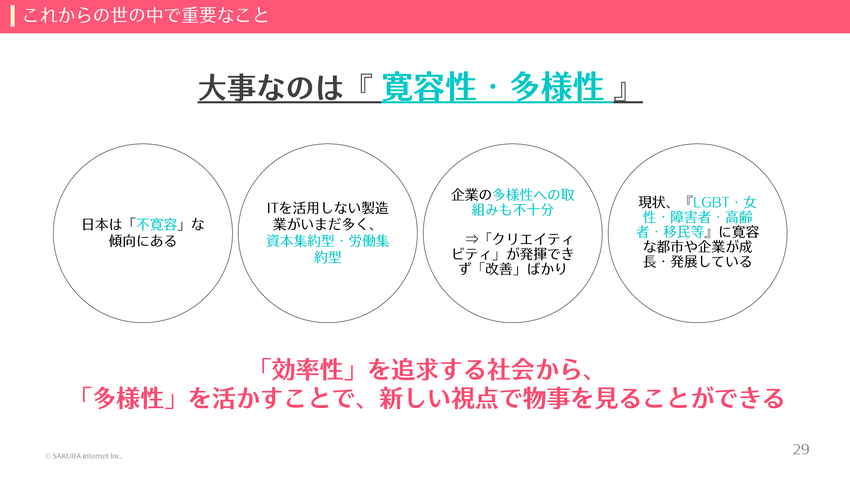

しかし、現状の日本では「頑張ればなんとかなる」という労働集約型的な思考もまだ多く残っています。これを改善するのに大切なのが「多様性」と「寛容性」です。企業側が多様な価値観に対応し異なる業界との協力を進めることが、よりよい働き方や環境の改善につながります。一見効率が悪いように見えることでも、いったんは多様性として受け入れ、新しい視点でよい部分を伸ばしていけば課題が解決することもあります。

いま、さくらインターネットではAIを活用できる人材を求めています。私自身、いまではAIがないと仕事の効率が激減します。たとえばGitHub Copilotは、プログラムの続きを自動提案してくれるため、コーディングの効率が格段に向上します。量がとても多いアルゴリズムもChatGPTに「こういう条件で判定する関数をつくってください」と指示すると、瞬時につくってくれるんです。ほかにも、論文を読むときにAIを使いますね。PDF形式の論文をChatGPTに処理させ要約させたり、壁打ち相手にしたりしています。

ただAIは間違うことがありますから、あくまで「壁打ち相手」として使っています。AIはそのまま信用すべきではなく、きちんと確認して活用することが重要です。AIはプログラミング以外での領域でも活用できるので、みなさんもぜひいろいろな場面で使ってみてください。

さくらインターネットの生成AI向けGPUクラウドサービス「高火力」シリーズとは

>>サービスの詳細を見る

さくらインターネットの社員が実践する3つのバリュー

社員の挑戦がお客さまの成功につながり、お客さまの成功は新たな機会として社員に還元され、社員はさらに大きな挑戦ができる。そして会社としても成功につながる。さくらインターネットは、そうしたすべての人が成功するスパイラルの実現を目指しています。

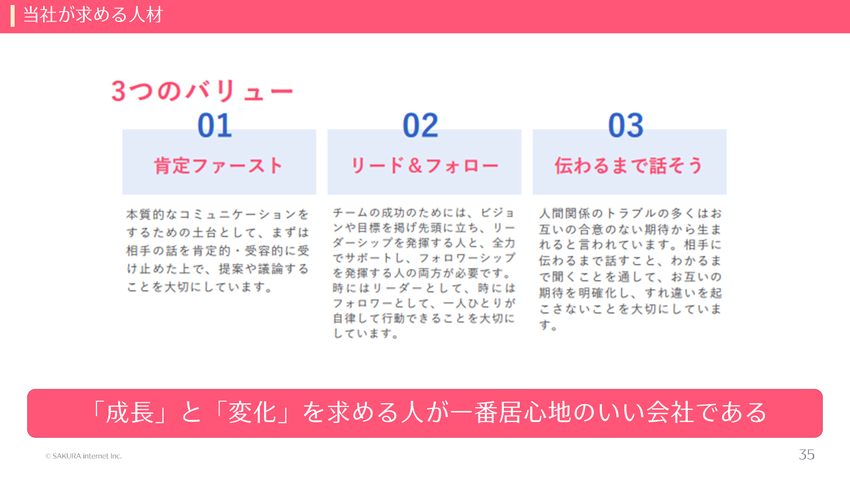

そのために、さくらインターネットには社員に求める3つのバリューがあります。

まず1つ目は「肯定ファースト」。コミュニケーションの際、すぐに否定してしまうと次に話が進みません。相手の意見を肯定したうえで、しっかり議論しようという姿勢が大事です。

肯定といっても、相手の意見を全部受け入れなければならないという意味ではありません。論理的な矛盾や破綻が見られるときは、そこをしっかり議論し問題点を浮かび上がらせることも重要です。たとえば、自分が書いたプログラミングに対して「このコードやロジックがわかりにくいので書き直したほうがいい」「こういう仕様ではお客さんが困るのではないか」といわれることもあります。しかし、それは「否定」ではなく直したほうがよくなるという「指摘」であり、それを真摯に受け止めるマインドセットを持ちましょう。そのうえで議論していけば、よりよい結果が出せるはずです。

2つ目は「リード&フォロー」です。プロジェクトを実行に移す段階において、リードしたい人もいれば、得意でない人もいます。リードしたい人はしっかりリードし、フォローに回る人はしっかりフォローする。やるべきことをやろうとしている人を周りからしっかりフォローすることが大切です。リードするかフォローするか、お互いの意志や立場を称賛し合い、邪魔をしないようにする。そのようにチームとして推進していく行動を心がけることが重要です。

3つ目が「伝わるまで話そう」。コミュニケーション不足から社内の結束感が崩れることは避けたいものです。よく起こる事例が、「あの人ならきっとこうしてくれるだろう」と、本人にいわずに勝手に期待する「合意のない期待」です。そして結果が違うと「やってくれなかった」と不満を持つ。不満を持たれた側も、勝手に期待され勝手に失望されることで、社内の結束感が崩れていきます。普段からしっかりコミュニケーションをとり、「なぜそう思っているか」「何をしてほしいか」をしっかり伝え合いましょう。

さくらインターネットとともに「やりたいこと」を「できる」に変える

みなさんには、自分のやりたいことや楽しいこと、好きなことを大切にしてほしいと思います。遊び、仕事、コミュニティー活動、なんでもいいんです。

人生において、何が役に立つかはわかりません。私自身の経験においても、まさか自分がCISOをやることになって、昔取得したISMSが役に立つとは思ってもみませんでした。

勉強することはもちろん大事ですし、それを実践することも遊ぶことも大事だと思っています。勉強していると、ふとやりたいことがそのなかから見つかることがあります。それをぜひ実践に移してみてください。実践するとわからないことが出てきます。そうするとさらに勉強して、新たな知識を得る。これは、進化・発展への非常に重要なサイクルです。

また遊ぶときもよく中身を理解し、しっかり勉強してやってみてください。遊びでも、続けると新しい分野へと広がりが出てきて、発展へとつながります。

私は当初、電子工作のみでしたが、やがて写真撮影や旅行など、趣味の分野が広がっていきました。

そのうち、自分の写真集をつくるためにIllustratorの使い方を覚えるようになりました。何十ページもある写真集は編集がとても大変です。わからないことが出てきて、勉強して、新たな知識を得る、というサイクルのまさに繰り返しでした。そしてあるとき、「技術書同人誌博覧会に出すために組版してほしい」と社内から声がかかったんです。以前、同僚と一緒に同人誌をつくるときに培った資産で、無事対応することができました。

このように、趣味でやっていたことが仕事につながることもあります。ぜひ、いろいろな分野でいろいろなことにチャレンジしてほしいです。

さくらインターネットは新しい技術に挑戦し、「多様性」「寛容性」を尊重する企業です。「やりたいこと」を「できる」に変え、チームと協力しながら成長していきたい人には最適な環境だと思います。ITやAIに興味がある方は、ぜひさくらインターネットにも関心を持っていただけるとうれしいです。

New

New

特集

特集