2025年3月18日、「Data Center Japan 2025- 日本データセンター協会15周年記念イベント -」内にて、日本データセンター協会(JDCC)理事長を務める、さくらインターネット株式会社 代表取締役社長 田中 邦裕が登壇。「国を支え、国を創るデータセンター業界と私たちの使命」と題し、AI時代におけるデータセンターの役割と責任、日本の課題などについて、データセンター業界の関係者に向けて講演しました。本記事ではその一部をレポートします。

データセンター業界の使命とは

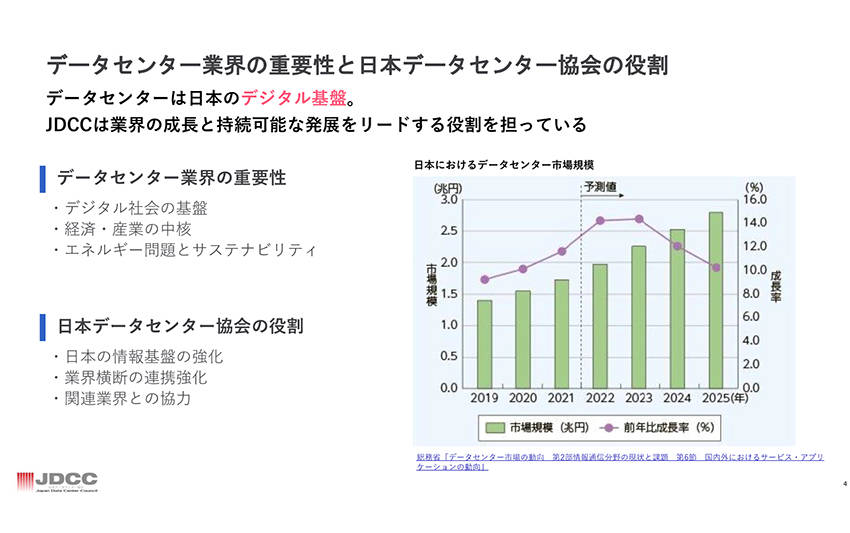

JDCCは「1社ではできないことを業界全体でやろう」という想いのもと、2009年に設立されました。当時、データセンターは一般にはほとんど知られていない存在でした。それがいまでは、テレビや新聞、日常会話のなかでも当たり前に登場するようになりました。社会的認知も、社会的責任も、格段に高まっていると感じています。

この15年間で、データセンターは社会を支える基盤の一部になりました。そしてこれからの15年で果たすべき役割は、さらに大きく、重いものになっていくでしょう。今日はそのことを、皆さんと共有したくてこの場に立っています。

最近、GX(グリーントランスフォーメーション)という言葉が注目されています。日本は資源に乏しく、再生可能エネルギーも限られています。だからこそ、産業構造そのものを変えていかなければなりません。これまで日本を支えてきた鉄鋼や石油、重厚長大型産業に代わる新たな成長産業が必要です。もちろんCO2を削減するという意味もありますが、日本はもともとこれらの企業で数十年間伸びてきました。その産業を失ったあとにGDPも失われるわけにはいきません。

その一翼を担うのがデータセンター業界だと考えています。なぜなら、今後の社会においては「計算資源」こそが、かつての石油や鉄のような“産業の米”になるからです。AIやクラウドの利用、DXが進むなかで、データセンターの重要性は飛躍的に高まります。クラウドがなければDXは進みません。そのクラウドを支えているのがデータセンターなのです。

リソースは有限なので、計算資源をどれだけ確保できるかによって、国の競争力が左右される時代がすでに始まっています。なので、しっかりと電気、データセンター、計算資源を確保し、そのうえでデジタル社会を広げていく。これが重要になってきます。

日本企業が投資しなければ、未来は他国に奪われる

皆さまに申し上げたいのは、データセンターに積極投資しましょうということです。

私が代表を務めるさくらインターネットの石狩データセンターは、14年前の2011年に建設しました。5ヘクタールの広大な土地に30メガワット規模の電力を確保し、20〜30年使えると考えていたのですが、実際には予想よりも早く埋まりそうです。一番の課題は電力が足らないということです。当時はすごく大きなデータセンターでしたが、ソフトバンクが北海道・苫小牧でいま建設しているのは300メガワット規模、米国のオラクルのデータセンターは900メガワット近いともいわれています。

これからもっとデータセンター需要が増え、消費電力が増えるとなると、データセンターは圧倒的に足らないでしょう。建設費が高騰しているのでいまはやめておこうという企業もいるかもしれませんが、世界でこれだけ物資が足らずに人口が増え続けている状況を考えると、右肩上がりで建設費は上がり続けるし、昔はなかったことも要求されてきます。たとえば土壌汚染の問題、CO2排出量の制限、PUEが1.25未満という基準など、新しくつくるほうがどんどん不利になってきます。早くつくったほうが絶対によいのです。

しかしながら日本のデータセンター投資は、まだまだ足りていません。いま積極的に日本の土地・電力・市場に投資しているのは外資系企業です。これは決して悪いことではありません。むしろ、日本の魅力を信じてくれているという意味で、歓迎すべきことです。

問題は、日本企業がなぜそこにいないのか。世界は、すでに桁が違う戦いを始めています。そんななか、日本企業の多くは「まだ早い」と二の足を踏んで、成長が確実視される産業に投資しない。国にも企業にも資金はあるのに、それを将来の成長に回さない。結果として、外資に市場もインフラも押さえられ、日本人は“借りて使うだけ”の存在になる。これが「デジタル小作人問題」です。

海底ケーブルでもそのような状況にあるのを、ご存じでしょうか?昔は、たくさんの商社が合弁企業を設立し、外資系企業と一緒に海底ケーブルをつくっていました。それから生み出される売上利益に関しては、日本企業が享受していました。しかし、いまは8割以上が海外企業、とくに米国企業によって投資されているといわれています1。原因は、日本企業が投資しなかったこと。これは単なる市場の流れではなく、自分たちが手放した主導権です。

電力確保と地方分散の重要性

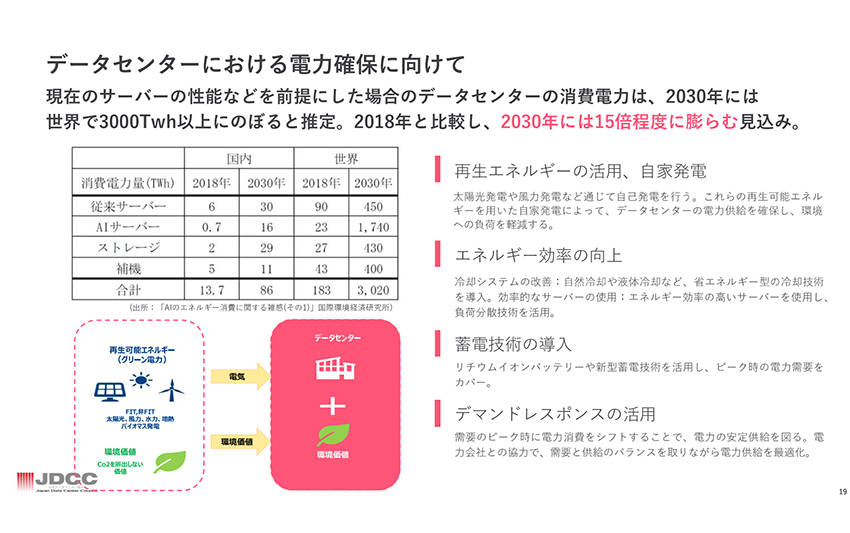

深刻な問題は、電力です。データセンターは膨大な電力を消費します。世界的に電気は足りていませんが、日本はアメリカと比べてまだ電気が余っているほうです。そこにどんどん外資系企業が投資をして使おうとしています。要はグローバルで足りないリソースを日本に求めているわけですが、その日本の電気が外資系企業ばかりになると、これは非常に由々しき問題になります。電気代が上がり、日本の国民生活を圧迫するわけです。実際に電気代はすごく上がって、国民に影響がでていますよね。

われわれデータセンター産業は国民を困窮させるためにやっているのでしょうか。

JDCCは、東京電力や経済産業省と連携し、千葉県の印西エリアに変電所を設けて電力を回してもらうなど、地道な努力を重ねてきました。しかし、電力だけを確保して、実際には使わないまま保持しているという問題が業界内で発生しています。これでは新たにデータセンターを建設したい企業が電源を得られず、社会全体の成長が阻害されてしまいます。

目先で儲かるからといって、希少なエネルギー、いろいろな努力をしながらみんなが積み上げてきたエネルギーを無駄にしていく。個社の利益のために、国を貧乏にしていくようなことがあっていいわけがありません。

われわれは、電力を誰よりも使うデータセンター業界の一員としてその公共性を自覚し、個社の行為を制しながら、日本人がしっかりと計算資源を確保してDXをおこなうために、業界として社会的責任を果たすべきです。

また現在、多くのデータセンターが東京・大阪といった大都市圏に集中していますが、それが最適かというと疑問を感じています。住宅地のすぐ横に巨大なデータセンターが建って、住民にとって迷惑施設になってしまう。そんな事例も出てきています。産業としての成長と社会との共生、このバランスをいかに取るかが今後の課題でしょう。

そのためにも、地域分散が必要です。関西は比較的カーボンフリー電源の確保がしやすい。九州も有望です。そうした地域特性を理解したうえで、最適な配置を模索していく必要があります。電源とデータセンターの立地をマッチングさせる。場合によっては、データセンターのために発電所を新設する。そうした議論を進めるために、「ワット・ビット連携官民懇談会」という取り組みも始まりました。

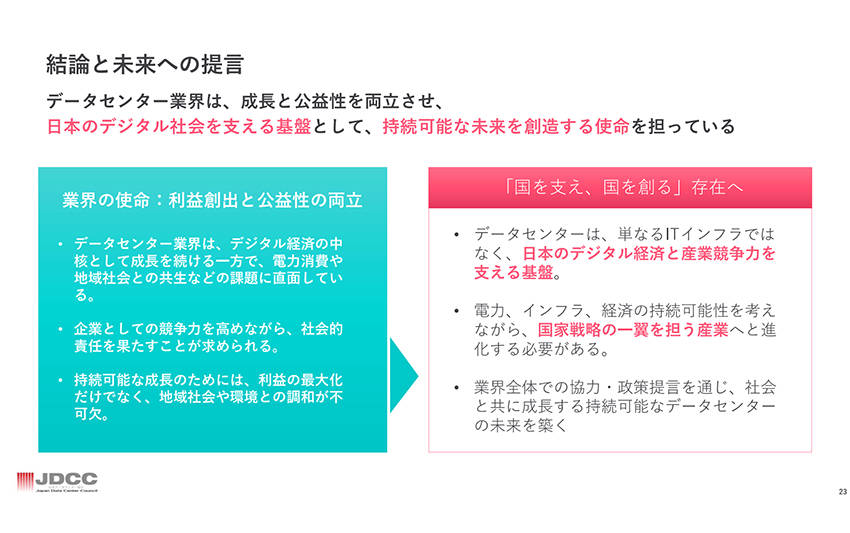

成長の果実を取り戻し、「国を支え、国を創る」存在へ

繰り返し申し上げたいことは、日本の企業がもっとちゃんと投資をしなければいけないということです。日本は、企業も個人も資産を十分に持っています。なのに日本には投資せず、海外へ流している。あるいは配当や株主還元に回してしまっている。

いま、日本は久しぶりに成長しようとしています。GDPや物価も上がっています。AIの進化、クラウドの拡大、GX投資、どれも大きな追い風です。成長していく国というのは、投資をするとだいたい勝てるんです。ただ日本の未来を信じられない日本人、日本企業が投資をしないことで、成長の果実が外国にいってしまう。それは本当に正しい姿なのでしょうか。

過去、太陽光発電が流行ったとき、「本当に儲かるの?」と言われながら、始めた人はちゃんと儲けました。ITバブルのときも、AIも、最初に動いた人たちは成果を出しました。にもかかわらず、私たちは「やらない理由」を探していませんか?

日本のデジタル貿易赤字は6兆円を超えています2。このままでは、海外に富を流出させるだけの国になってしまう。そうならないために、しっかりと日本人が、日本企業が日本に投資をして、日本企業がオペレーションをして、日本人が使って、日本人の雇用をどんどん創出していくことが重要です。

データセンター業界をいかに発展させるかというのは、JDCCのミッションの1つです。公益とのバランスをしっかりと保たなければ、データセンター産業が排除されることになります。国民を豊かにし、そしてこの産業が国にとってすごく価値あるものだと思っていただけるように、われわれは行動しなければなりません。データセンターを通じて、国民と国が豊かになり、個社がもっと競争力を持てる産業をつくっていけるよう、皆さまと共に進めていきたいと思っています。

特集

特集