自社構築と外部サービスを比較!GPU基盤導入ガイド

>>資料をダウンロードする

企業におけるAI活用が、他国よりも遅れているといわれている日本。その要因には、企業文化、レガシーシステムへの依存、IT関連の人材不足などが挙げられる。その巻き返しを図るために開催されたのが、AI製品の展示に特化した「AI博覧会」だ。展示会の概要や開催の経緯などについて、同会を主催する株式会社アイスマイリーの代表取締役 板羽晃司さんに聞いた。

板羽 晃司(いたば こうじ)さん プロフィール

2007年に株式会社バイタリフィに入社し、2018年に同社のグループ会社である株式会社アイスマイリーの代表取締役に就任。2024年からは株式会社バイタリフィの代表取締役を兼任。

国内最大級。最先端のAI製品が集結

2018年に創業した株式会社アイスマイリー。AIビジネスの普及と発展を目的に、AIに特化したポータルサイト「AIsmiley(アイスマイリー)」の運営や、DX推進支援事業、そして「AI博覧会」の運営をおこなっている。

AI博覧会が初めて開催されたのは、2024年3月のこと。同展示会の開催目的は、顧客が抱える「人手不足を解消したい」 「顧客満足度を高めたい」「データに基づいた意思決定をしたい」などの課題に対し、AI活用による解決策を提示することだ。初回の「AI博覧会 Spring 2024」以降、Summer 2024・Osaka 2025・Spring 2025と、開催を重ねてきた。

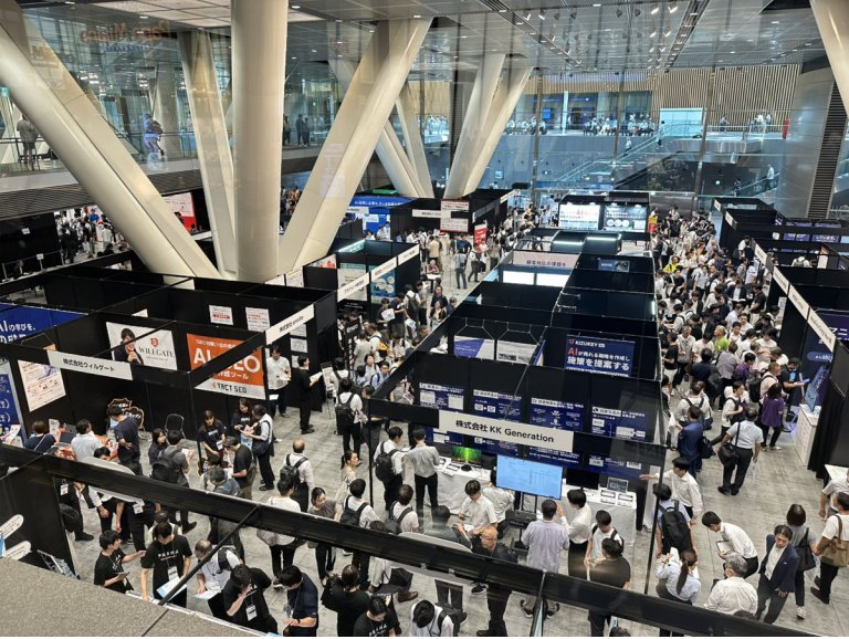

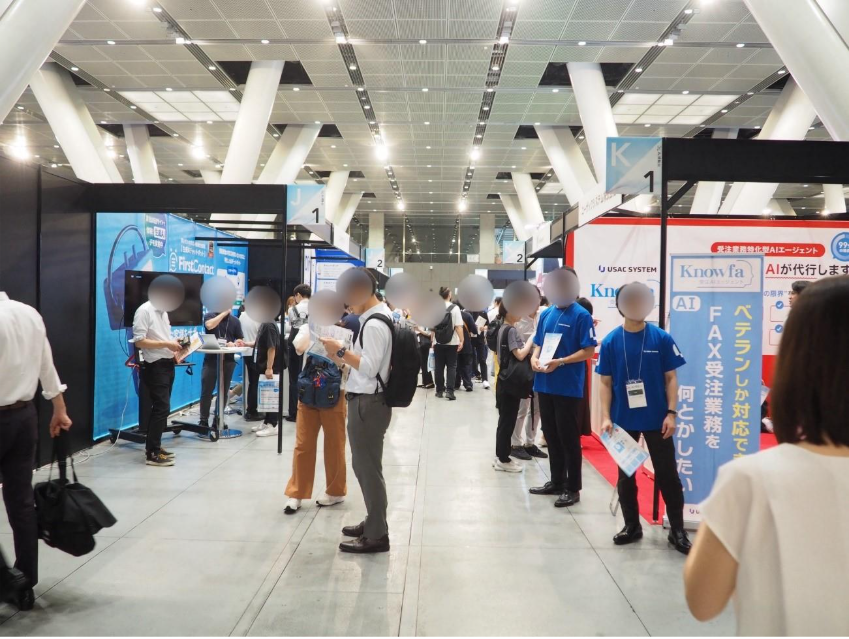

そして、初開催から約1年半後の2025年8月27日・28日には、有楽町にある東京国際フォーラムEホールで5回目(Summer 2025)を開催。国産のAI製品を中心に扱う100社以上が出展し、AIエージェント、生成AI、LLM、RAG構築、ファインチューニング、マルチモーダルAI、ChatGPT連携など、各社が200以上の製品の展示やデモンストレーションを実施した。あわせてAIの活用に精通した著名人や、AIの導入により成果を上げた企業・自治体などを招き、40以上のカンファレンスもおこなった。

5回目となる今回の見どころは、過去最大規模の開催であり、AIで多種多様な業界の課題解決にリーチできること。そして、2025年は「AIエージェント元年」であることから、多数のAIエージェント製品が展示されていることだ。

じつはさくらインターネットも、株式会社ネットアシストと共同出展し、「さくらのAI(旧名称:さくらの生成AIプラットフォーム)」の紹介をおこなった1。

「IT、DX、AIに関連した展示会はたくさんあります。しかし、AIに特化した展示会は少なく、そのなかでも『AI博覧会』は国内最大級です。AIに特化したポータルサイトを運営し、AI製品を熟知している当社だからこそ開催できる展示会であると自負しています」

国産AI製品の開発と導入によって社会課題を解決

日本のIT化、DXが他国に後れを取っているのは周知のとおりだ。AIもまた、活用が進んでいないことに驚く人は少ないだろう。2018年時点で、中国は85%、アメリカは大企業の51%がなにかしらの形でAI製品を導入しているといわれている一方、日本は約39%にとどまっている。板羽さんは最先端のAI製品を熟知しているからこそ、それらが導入されないことにもどかしさを感じていたという。

「日本で広く使用されているITプラットフォームの多くは外国産です。このまま外国の製品に依存し続けると、日本のITは衰退する一方です。そんな事態を避けるために、地産地消を進めなければいけません。そうしなければ、日本はデジタル小作人で終わってしまうでしょう」

そんな葛藤を抱いていた板羽さんに「AI博覧会」の開催を決意させたのは、AI製品を開発・販売する企業からの声だった。

「複数の企業から『Web上だけで販売していても、なかなか導入につながらない』という話を聞いていました。さらには、当社に『AI製品に特化した展示会を開催してほしい』という意見もあり、開催に踏み切りました」

アイスマイリーは創業後、時間を置かずしてコロナ禍に見舞われたため、展示会の開催は未経験。同社のポータルサイトのメーリングリストの登録者数から、一定の来場者を見込んでいたが、「正直なところ、不安はあった」と板羽さんは振り返る。

しかし、その予想は覆された。ふたを開けてみると、2024年3月に初めて開催した「AI博覧会 Spring 2024」では、準備期間はわずか3、4か月程度だったにもかかわらず、予想を上回る3,000人が来場。これには板羽さんも手応えと、ユーザーのニーズを感じたそうだ。

「5回目となる今回は、『AIでよみがえる日本の底力』をテーマに掲げています。少子高齢化、労働力不足、地域課題、産業変革といった日本が抱える社会課題に対して、劇的な生産性の向上と、構造改革の可能性をもたらす鍵となるのがAIです。『失われた30年』が40年、50年と続かないように、このAI革命の段階で、日本のAI産業に成長してほしい。そんな想いで、この展示会の運営を続けています」

ガバメントクラウド成功のために「国産クラウド」が担う役割とは?

>>資料のダウンロードはこちらから

出展企業、来場者からも評価の声が集まる

短期間で多くの来場者が訪れる展示会になった要因を、板羽さんは「ニーズがあったため」「『信頼できる開発企業から購入したい』と消費者が考えているため」と分析する。

「AI製品に関しては、システムやソフトウェアをゼロからオーダーメイドで開発するケースや、SaaSとして長期的にサブスクリプションするケースが多いことから、『信頼できる企業、人から購入したい』という傾向がより強いように感じます。ですから、こうして開発企業と購入企業が直接顔を合わせる場所が重要だと考えています」

来場者数は、2日間合わせて10,294人。アイスマイリーが予測していた7,000人を上回った。

同会に出展したセキュリティAIを扱う企業からは、「予定していた4倍のリードを初日から獲得し、驚いています。急遽チラシの増刷を対応中です」といった声が寄せられた。さらに、生成AIサービスを扱う企業からは「さまざまな方にブースへお立ち寄りいただき、多くの名刺を獲得できました。次回も出展したいと考えています」などの声があり、一定の評価を得ているといえるだろう。

また、来場者からは「普段の調査では得られない情報を一度に見られて、来て良かったと思いました」「DXや生成AIの市場動向を知りたくて来場しました。AIで解消できる課題や導入の可能性を実感し、新たな進化に大きな期待を持てました。次回もぜひ参加したいです」などの声があり、同様に評価されていることがわかる。

産業別AI製品展示会開催の可能性も

開発企業と導入企業の双方の需要に背中を押され、拡大を続けているAI博覧会。すでに今後の予定も決まっており、第6回を2026年1月に大阪で、第7回と第9回を2026年4月・8月に東京で。そして、第8回を2026年6月に名古屋で開催する予定だ。ちなみに、名古屋での開催は同回が初となる。

2026年の東京での開催時には、来場者数の目標を今回の1.5倍にあたる15,000人に設定していることから、板羽さんの自信がうかがえる。また、2025年12月には、新たにAIエージェント製品に特化した「AIエージェント博 by AI博覧会」の開催も控えている。

最後に、板羽さんに今後の展望を聞いた。

「『AI博覧会』を通じて、2026年度中には、日本企業におけるAI製品の導入率を50%までに上げることを目標に掲げています。ここまで普及したら、産業ごとの導入事例数も増えているでしょう。そうなったら、『AIと建設業』や『AIと小売業』などのように、産業ごとに特化した展示会を開くことを検討しています。これからもAI導入の推進役を担い、包括的に日本企業への導入を支援していきます」

板羽さんは「日本経済の低迷からの脱却と課題解決」を繰り返し強調していたが、その実現のためにもっとも重要な役割を果たすのは、AIではなく、彼のような高い志を持つ人なのかもしれない。

研究基盤の新しい選択肢:国産クラウド活用のポイントとは?

>>資料をダウンロードする

執筆

増田洋子

東京都在住。インタビューが好きなフリーランスのライターで、紙媒体とWebメディアで執筆中。ネズミを中心とした動物が好きで、ペット関連の記事を書くことも。

ポートフォリオ:https://degutoichacora.link/about-works/

※『さくマガ』に掲載の記事内容・情報は執筆時点のものです。

- SHARE

New

New

特集

特集