どこもかしこも「DX」であふれるようになって久しいですが、“生きた現場”では、不思議とDXという言葉はあまり聞かれないものです。

ここでいう“生きた現場”とは、「顧客にとっての価値は何か」が常に意識され続け、働く人々が能動的に思考している場所、を指します。

結果として、世間で「DX」と呼ばれるデジタル技術やITツール、データ活用を導入していることはあっても、あえてDXを語る必要性がないように見えます。

逆に、頻繁に「DX」が飛び交う現場で見え隠れするのは、DXという言葉の使い勝手の良さに依存して、安易に頼るリスクです。

本質と離れて便利に使われがちな「DX」

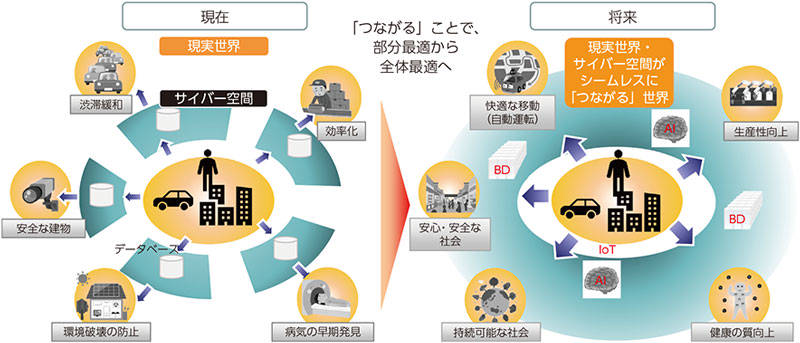

そもそもDX(デジタルトランスフォーメーション)とは、2004年にウェーディンのウメオ大学(スウェーデン)のエリック・ストルターマン教授が提唱した概念です。

「ITの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」ことが、元来のDXの考え方でした。

経済産業省による定義

一方、ビジネス上の文脈では少し違った意味でDXが捉えられるようになりました。

日本国内で大きな影響を与えているのは、2018年に経済産業省が策定した「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン」(DX推進ガイドライン)です。

DX推進ガイドラインでは、DXを以下のとおり定義しています。

企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。

経済産業省の定義から読み取れるのは、

「国としてDXを推進し、日本企業の国際競争力を高めたい」

という意図です。

具体的な施策としても、「DX銘柄」の公開といった取り組みをスタートしています。

DX銘柄とは?

東京証券取引所に上場している企業の中から、企業価値の向上につながるDXを推進するための仕組みを社内に構築し、優れたデジタル活用の実績が表れている企業を、業種ごとに最大1~2社ずつ選定して紹介するもの。

DXという言葉が一人歩きし始める

「DX推進」が政策として掲げられた2018年以降、DX銘柄への選出を目指す上場企業から、DX推進の時流をビジネス拡大の好機とみなすITベンダーまで、さまざまな立場で「DX」という言葉が使われるようになりました。

今や、至るところに「DX」の字面があふれています。

「うちの会社もDXをやらなければ、乗り遅れる」

と、得体の知れない焦りを感じるのも、無理のないことかもしれません。

しかし、実際には、顧客に対しての価値創造に取り組む生きた現場では、不思議なほど「DX」の言葉を聞きません。なぜでしょうか。

DXそれ自体が何かを生み出すわけではない

誤解を恐れずにいえば、「DX」それ自体が何かを生み出すわけではありません。

だからこそ、「何かを生み出すこと」にフォーカスして動いている現場では、DXという言葉自体が出てこないのです。DXの必要性が薄いともいえます。

先の経済産業省の定義では、

「データとデジタル技術を活用して変革を起こし、競争上の優位性を確立すること」

……となります。

これは「売上を上げる」と同じくらい、それだけでは何もなさない言葉です。

何のためのDXか?

大切なのは「何を目的としてDXをおこなうのか」すなわち、「DXを使って何をやるか」です。

- 目的は?

- 何のために?

- なぜやるか?

ここに焦点を合わせれば、必ずしもDXにとらわれる必要はなくなります。

上場企業やITベンダーなど、企業戦略としてあえてDXを強調している会社は別としても、明確な意図なく、“猫も杓子もDX”となることには、むしろ危険が潜んでいるのです。

「DX」と言っておけば安心と思考停止に陥る危険

どんな危険が潜んでいるのかといえば「思考停止に陥る危険」が挙げられます。

“DX推進が是”とされる風潮では、

「DXのために●●をおこなう」

「 × ×でDXを推進する」

と表現すれば、まるで正しいことのように感じられる罠があります。

しかし、“DXを通して具体的に何を生み出すのか”こそ、重要なのです。

にもかかわらず、「DXといえば経営トップに話が通りやすくなる」あるいは「上司からDX推進を命じられたからやっている」といった状況は、思考停止に陥っているといわざるを得ません。

DXに意義を与えるのはDXを利用して顧客に提供する「価値」

それ自体が何かを生み出すわけではない「DX」。その意義を与えるのは、DXを利用して顧客に提供する「価値」です。

DXという言葉に惑わされることなく、まずは顧客にどんな価値を提供すべきか、ビジョンを鮮やかに描き出すことに注力すべきでしょう。

ビジョンを描けていないのにDXありきで物事を進めてしまっては、顧客が置き去りになります。結果として、“競争上の優位性を確立すること”も成し遂げられません。

DXのスタートラインとは?

DXとはそもそも「ITの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」という概念でした。

「顧客の生活に、良い方向への変化を起こすためには何をすべきか?」

……と考えることが、DXのスタートラインであるといえます。

DXを通して顧客の生活に起こす変化こそが、私たちがフォーカスすべき最重要ポイントです。

顧客を知るほど提供すべき価値の解像度が上がる

顧客にどんな価値を提供して、良い方向への変化を起こしていくか。それを明らかにするためには、顧客を知ることに尽きます。顧客が何に困っていて、どんなニーズがあり、何が好きで、何が嫌いなのか。そんな風に、顧客を深く知れば知るほど、提供すべき価値の解像度は上がります。

どんな価値を提供すれば良いのか定まれば、そのための手段や業務に必要なツールは、おのずと選定できる状態になるはずです。

手段として新しいデジタル技術が最適かは別の問題

「何をするかビジョンを描くのが先、手段であるDXはその後」

この順番を誤らないことが大切です。

顧客に提供したい価値は何かと、そのための手段としてDX(データやデジタル技術の活用)が必要かどうかは、また別の問題だからです。

必要性があって新たなデジタル技術を駆使する企業を見て、人は「DX推進企業だ」と評するかもしれません。これこそ、本来のDXではないでしょうか。

さいごに

「DX」という耳触りの良い言葉を多用するあまり、本質を見失う罠。その罠を避けるためには、あえて「DX」という言葉を使わずに思考することが役立つかもしれません。

DXがこれからのビジネスにおいて、競争力を強めるためのカギとなることは確かですが、DXありきで進めるのではなく、“顧客への価値を追求していたらたどり着いたものがDX”というあり方が理想といえます。

DXという言葉があふれる現代だからこそ、あえてDXから距離を置き、俯瞰してみてはいかがでしょうか。

≫ 【導入事例やサービス紹介も】さくらインターネット お役立ち資料ダウンロードページ

執筆

三島 つむぎ

ベンチャー企業でマーケティングや組織づくりに従事。商品開発やブランド立ち上げなどの経験を活かしてライターとしても活動中。

※『さくマガ』に掲載の記事内容・情報は執筆時点のものです。

- SHARE

New

New

New

New

New

New

特集

特集