IT・デジタル関連の最新情報や企業事例をいち早くキャッチ

>>さくマガのメールマガジンに登録する

世界有数の大都市である東京。高層ビルが林立し、自然とはほど遠いイメージがあるかもしれない。ところが、ブルーベリーの生産量は国内1位、小松菜は国内4位と、意外にも農業においても健闘している。そんな東京の農業をITの力で支援しているのが、Veggie株式会社(以下Veggie)だ。直売所などにカメラを設置することで、野菜売り場の「見える化」を事業にしている。同社の代表取締役社長を務める阿部 慶一さんに、サービスの概要や開発の背景、経緯、メリットなどについて聞いた。

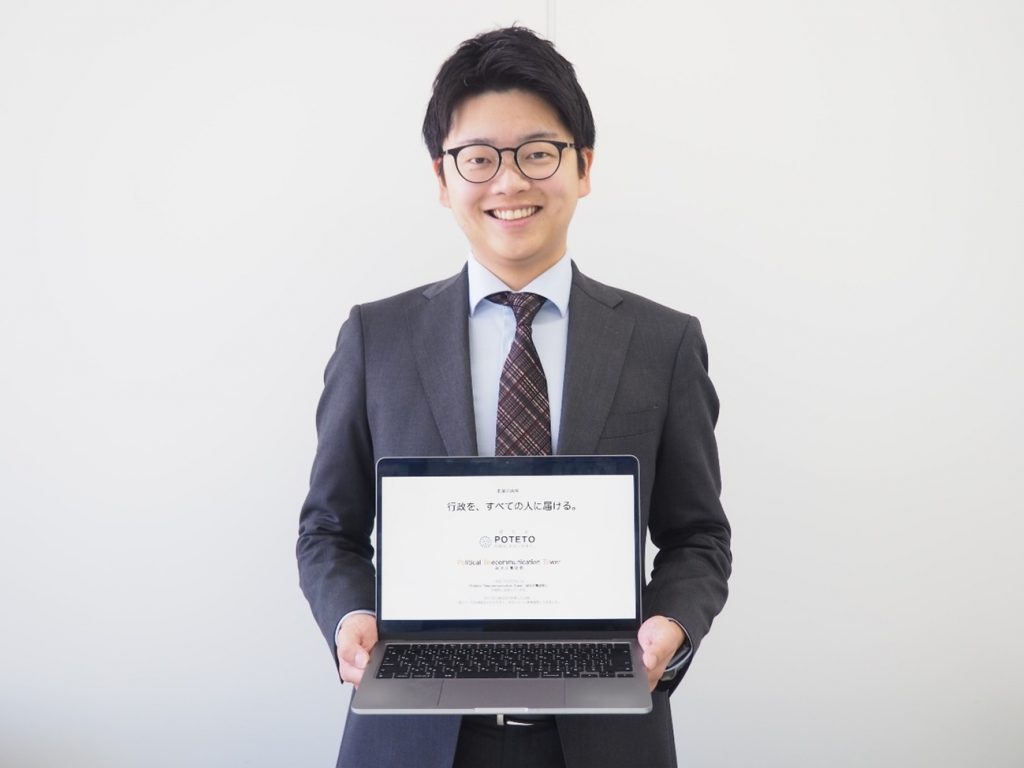

阿部 慶一(あべ けいいち)さん プロフィール

Veggie株式会社代表取締役社長。医療機器の商社での営業職を経て、2020年4月にVeggie株式会社を創業。

売り場に行かずとも野菜の在庫を確認可能

2020年に創業したVeggieは、全国の直売所を検索できる「チョクバイGO!」と、野菜売り場を見える化する「見えベジ」の開発、運営をしている。

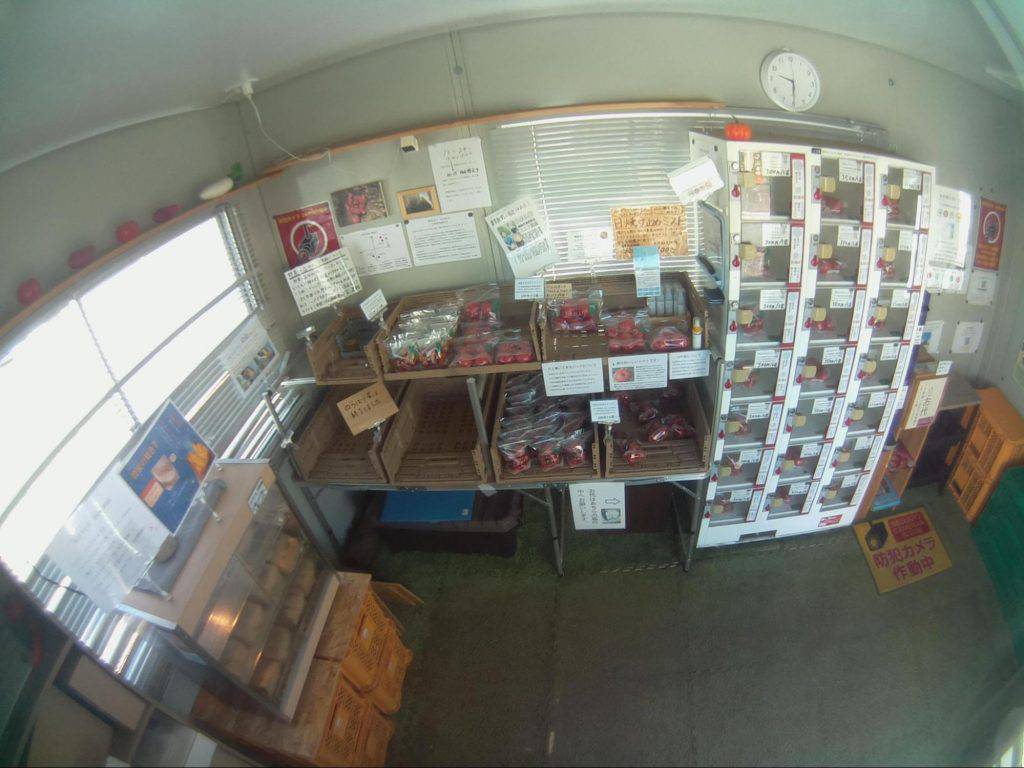

「見えベジ」は、野菜売り場にカメラを設置し、撮影された動画を生産者、消費者、販売者が「チョクバイGO!」上で確認できるサービスだ。

「見えベジ」のおもな導入先は、農作物の委託販売をおこなう道の駅や直売所、スーパーマーケット、そして生産者が自ら運営する軒先販売所や無人販売所だ。東京都内の27軒(2025年3月時点)に導入されている。

カメラは2種類ある。1つがSIMカードを内蔵し、Wi-Fiへの接続ができない環境でも使用可能な「見えベジCAM」だ。10分に一度売り場を撮影して、「チョクバイGO!」にアップロードする。消費者のプライバシーを配慮し、動体感知によって撮影を止める機能も実装されている。

もう1つが、Wi-Fi環境のみで使用できる「見えベジCAM+」だ。30秒ごとに撮影することと、AIが人にのみ反応し、売り場にいる消費者の顔に自動でモザイクを掛けることから、「見えベジCAM」よりも、さらに在庫確認をしやすくなることが特徴だ。

どちらのカメラも、防塵、防水に対応している。屋外でも使用できるのは、生産者の安心材料になるだろう。

IoT導入の課題の1つである通信コスト。それを解決するIoT SIMとは?

>>資料のダウンロードはこちらから

生産者、消費者、販売者の全員にメリットあり

では、「見えベジ」の導入によって、どのようなメリットがあるのだろうか。

まず生産者は、売り場を離れていても在庫状況を確認できることから、効率よく在庫を補充できる。さらには、ほかの生産者の売り場も確認できるため、レイアウトを参考にする、売れ筋の生産物を把握できるなど、マーケティングにも役立っているという。

一方消費者からすると、「チョクバイGO!」で事前に目当ての生産物を確認でき、「ほしかったものが売り切れていた!」という無駄足を避けられる。販売者としても、消費者からの在庫確認の電話応対の手間が減り、労働効率が上がる可能性がある。

「売り場のカメラ設置といえば、いままでは防犯が目的でした。『見えベジ』は、加えて在庫確認ができることから、販売者以外にもメリットがあり、UXの向上にもつながるでしょう」(阿部さん、以下同)

おいしい農作物に出会えたことが事業開始のきっかけ

「見えベジ」の開発の背景には、阿部さんと地域の生産者との交流があった。

「ライフスタイルの変化に伴い、私が移り住んだ多摩地区は、都内でも畑が広がっている地域でした。無人の野菜直売所で購入したり、近所の農家にいただいたりした野菜や果物がとてもおいしく、直売所に興味を持ったのが最初のきっかけです」

2020年ごろは、Google Mapに直売所が掲載されることは少なく、SNS、ブログなどで発信をしている生産者も限られていた。近隣に直売所があるかどうかは、意識的に探す以外に手段はなかった。そこで、立ち上げたのが「チョクバイGO!」だ。

「『チョクバイGO!』は趣味ではじめたので、最初は事業化するつもりはありませんでした。ところが、生産者の方々から話を聞いているうちに、さまざまな課題を抱えていることを知り、『ビジネス化して解決できるのでは』と考えるようになりました」

生産者が抱えている課題の1つが、無人の直売所の防犯対策だった。カメラを取り付ければ抑止力となり、万が一盗難の被害にあった場合でも解決につながりやすいというメリットがある。一方で、とくに高齢の生産者はIT機器に不慣れな人が多いこと、また野菜の販売価格が安いため導入費用に見合わないという声があった。

しかし防犯だけでなく、在庫確認もできれば、販売の機会損失を防ぎ、利益を上げられる可能性がある。そう考えた阿部さんは、東京都農林水産振興財団農林総合研究センター(以下、農総研)に協業を持ち掛けた。

慣れないIT関連技術に苦戦も、ユーザーの評価に手応え

ちょうどそのとき、農総研も同じアイデアを抱えており、アグリテックに長けた株式会社LAplustと、幅広い知見を持つ東京大学大学院農学生命科学研究所とともに協業するに至った。

「開発が始まったのはよかったのですが、エンジニアの提案を聞いても、IT関連の専門用語がまったくわかりませんでした。その都度、教えてもらったり、調べたりしながら、理解することに苦労しましたね」

売り場に設置するカメラと、「チョクバイGO!」のサイトとのプログラム連携は自動化されておらず、阿部さんが自ら手作業でおこなっている。ソースコードを見て、リンクを張り付けるといった作業も「慣れるまで大変だった」と話す。

2021年5月には、農総研と協力して生産者を訪ね、計10軒に「見えベジCAM」を設置し、試験運用を開始した。すると生産者からは「若年層の来客が増えた」「売り場の空きを確認してから補充にいけるようになった」などの評価があった。あわせて新たな課題も見つかり、解決を図ったという。

「現在、『チョクバイGO!』では、直売所の営業時間が終了になると、『本日の営業は終了しました』と自動で表示されます。この機能は、生産者の声を受けて修正しました。生産者側でカメラのオンとオフの制御をすることが負担になっていたため、登録している営業終了の時間が来たら『チョクバイGO!』のサイト側で、自動でその表示をするように設定という経緯があります。また、ピンチイン・アウトで画面サイズを変えられるようにしたのも、生産者からの声を反映した結果です」

また、2021年8月には消費者を対象に「見えベジ」の利用に関するアンケートを実施。48人が回答し、約9割から高評価の声が上がった。

改善を加えつつ、2022年3月に「見えベジ」を正式リリース。天候やコロナ禍などの影響で、導入効果の定量化は難しいが、生産者からは「売り上げが増えた」という声があり、阿部さんは手応えを感じているという。

「見えベジ」の認知度拡大とさらなる導入を目指す

一方で、課題もある。

「既製品のカメラを利用し、比較的安価で導入できる『見えベジCAM+』とは異なり、自社で組み立てをしている『見えベジCAM』は導入費用がかさみます。また、生産者、販売者に、当社のサービスの認知度はまだまだ高くありません」

「情報提供が農総研頼りになっている」といい、「見えベジ」の販促活動の強化の必要性を感じているという。また、サービスの魅力を高めるために、撮影した画像に文字入れをできる機能の実装を予定。阿部さんはこれによって、生産者と販売者は、さらなる売り上げ強化ができると考えている。

「『見えベジ』は少しずつ導入数が増えていますが、2025年現在はまだ27件しか導入されていません。まずは2026年までに100台の導入を目指したいと思います」

そう目標を掲げる阿部さんに、東京の農業、生産者に対する想いを聞いた。

「生産者の高齢化、都市化によって、畑が減少しています。私自身が採れたてのおいしい野菜を食べたいこともあり、東京野菜とその生産者を、PRという方法で応援したいですね。

また、よく知らずにJAや農薬の使用を批判的にとらえている人が多いことに心を痛めています。批判を受けている物事を正しく世の中に理解してもらえるように努め、さらには農作物の生産にかかわるすべての人が、前向きに生産にのぞめるような発信をしていきたいとも考えています」

東京野菜と生産者への想いから生まれた『見えベジ』が、生産者、消費者、販売者のつながりを深め、東京野菜の魅力のさらなるPRを担うことを期待したい。

会社設立時のメールアドレス作成なら「さくらのメールボックス」

>>サービスの詳細を見てみる

執筆

増田洋子

東京都在住。インタビューが好きなフリーランスのライターで、紙媒体とWebメディアで執筆中。ネズミを中心とした動物が好きで、ペット関連の記事を書くことも。

ポートフォリオ:https://degutoichacora.link/about-works/

※『さくマガ』に掲載の記事内容・情報は執筆時点のものです。

- SHARE

New

New

New

New

特集

特集