ビジネスパーソンに役立つコラムを読んでスキルアップ&隙間時間を有効活用

>>さくマガのメールマガジンに登録する

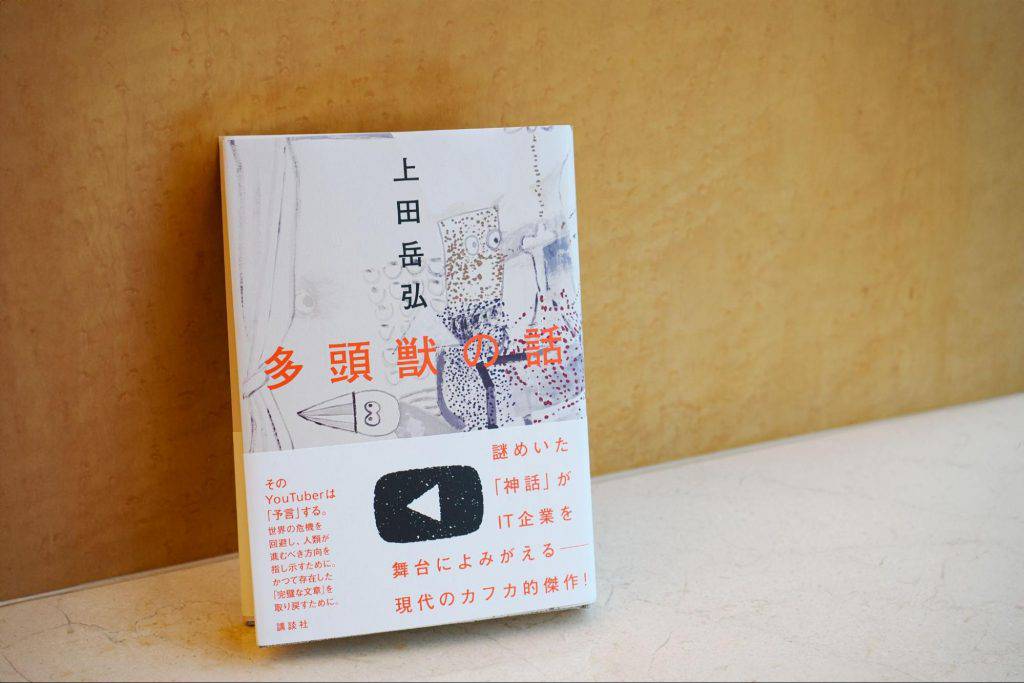

昨年、作家デビュー10周年を迎えた芥川賞作家の上田岳弘さん。上田さんは、ご自身が20代で立ち上げに参画したIT企業の役員でもあります。話題作を精力的に出し続けながら、企業とのコラボレーション、戯曲、文学賞の選考委員など、小説の枠を超えて活躍されてきた上田さんに、複数の仕事を両立させるために必要なことや、最新長編『多頭獣の話』でYouTuberを描いた理由、いまこの時代に小説を読む効用などについてお話をうかがいました。

上田岳弘 (うえだ たかひろ)さん プロフィール

1979年、兵庫県生まれ。早稲田大学法学部卒業。2013年『太陽』で第45回新潮新人賞を受賞し、デビュー。2015年『私の恋人』で第28回三島由紀夫賞を受賞。2016年『GRANTA』誌のBest of Young Japanese Novelistsに選出。2018年『塔と重力』で第68回芸術選奨新人賞を受賞。2019年『ニムロッド』で第160回芥川龍之介賞を受賞。2022年『旅のない』で第46回川端康成文学賞を受賞。2024年『最愛の』で第30回島清恋愛文学賞を受賞。ほかにも『異郷の友人』『キュー』『引力の欠落』『K+ICO』など著書多数。

ルーティン化できるものの果てにしか達成はない

上田さんの作品は、言葉やイメージの力を駆使し、読者を10万年前(『私の恋人』)や仮想通貨の採掘現場(『ニムロッド』)など、想像するのが難しい場所へ連れて行ってくれます。また、エッセイや書評では「当たり前に見過ごされがちなこと」への別の視点が提示され、驚きを与えてくれます。

ありがとうございます。

2023年にデビュー10周年を迎え、2024年8月には最新作の長編『多頭獣の話』を上梓されましたね。所属されている会社のお仕事もあり、お忙しいと思うのですが、最近はどのように毎日を過ごされていますか?

コロナ禍の前は、執筆してから会社に向かい、仕事が終わってから足りない部分を書くという毎日でした。いまは執筆メインの日と、会社関係の仕事をする日を分けています。執筆の仕事で言うと、新聞の連載小説をおもに書きつつ、エッセイや書評の依頼を受けたら書く、といった感じですね。

いま書かれているのは、2024年5月からスタートした毎日新聞朝刊の連載小説『浮動』ですね。量子コンピューターを巡る物語ですが、なぜこのテーマを選ばれたのでしょうか?

量子コンピューターは、内部の振る舞いが人間の意識に似ていると言われることがあります。僕も存在を知ったときから直感的にそう捉えていて、いままでのなかでおそらく一番長い長編になる作品で、書くべきものが埋まっていると思ったからです。

新聞の連載と聞くと、日々締め切りに追われるイメージがあります。どのように書き進めているのですか? 書けずに苦しんだりすることはありませんか?

新聞連載は1か月に400字詰め原稿用紙を80枚ぐらい書くと成り立つので、粛々と書いて月ごとに納品しています。僕はデビュー前からルーティンで書くタイプで、いまはルーティンとして「毎日 5,000 字以上書く」と決めてやっていますね。楽しいとか楽しくないなどはあまり考えずに書いています。面倒くさいと感じるときもありますが、1日の作業分が書き終わると気持ちがいいので、苦しいと思うこともあまりないような気がします。

執筆をルーティン化されているのですね。会社のお仕事はいかがですか? 予定通りに進まず両立が難しいということはありませんか?

昔はありました。2019年に芥川賞を受賞したのですが、その直前、会社でフルタイムで働きつつ、連載をやりながら中編を書いていた時期ですね。2022年に連載を2~3持ちながら戯曲を書いていたときも大変でした。コロナ禍以降は先ほど申し上げたように、執筆デーとビジネスデーを分けて、スムーズに回るようになってきましたが、あまりに負荷が高いとてんやわんやになることもありますね。執筆以外の仕事では、発想を求められたりデザインを提案したりする方向にシフトできているので時間はだいたい読めます。執筆時間が削られるといったことはあまりないですね。

さくマガ読者のなかにも、複数の仕事の両立に苦労したり、やりたいことがうまく進まず悩んだりしている方は多いと思います。日々の生活や仕事があるなかで、「やりたい」ことを「できる」に変えるにはどうしたらいいでしょうか?

「できる」という状態は、ルーティン化できるものの果てにしかないはずです。ですから、「自分が毎日のルーティンのなかで何ができるのか」と考えるのが最初の一歩になる気がします。作家になりたいのであれば、本を読むのをルーティン化するとか、毎日1ページだけ書いてみるとか。何か目的や、やりたいことがあるのであれば、「そこに到達するためのルーティンは何だろう」という風な発想をするといいんじゃないかなと思います。

ビジネスパーソンに役立つコラムを読んでスキルアップ&隙間時間を有効活用

>>さくマガのメールマガジンに登録する

本に囲まれて過ごした幼少期。大学3年で小説を書き始めた

それでは、作家になるまでの経緯をお聞きしたいと思います。どんな子ども時代を過ごされましたか? 小さいころに好きだった本もお聞きしたいです。

兵庫県の明石市で生まれ育ちました。本をよく読む家族だったので、両親や兄姉が買ってきた本を手に取っていましたね。5歳くらいから作家になりたいと思っていました。一番おもしろいと思ったのは、『二分間の冒険』(著:岡田淳)です。ファンタジー要素の入った小学生向けの少し厚めの本で、いまでも読まれているようです。

中学高校時代はぼんやりと過ごし、地元で一浪してから早稲田大学に進みました。当時、明石市には「総合選抜」という特殊な受験体制が導入されていて、受験勉強をほぼしないまま高校に入ることができたんです。18歳まで競争に慣れずにきたので、大学に入ってから、周囲の人たちが子どものころから勉強してきたことを知って驚きましたね。総合選抜がおこなわれていたのは、関西を中心とした一部の地域なのですが、そこで育った人は独特な空気をまとっているような気がします。

大学入学後はアルバイトをしたり、遊んだりして、大学3年生くらいから小説を書き始めました。書いたものはゼミの同期に読んでもらっていました。最初に読んでもらったのは、三作目に書いた作品で、地震で生き埋めになった男が主人公の小説でした。おもしろいと言ってもらえたんですが、それはデビュー後の2018年に出た『塔と重力』のもとになりました。そのころに純文学の新人賞というものの存在を知り、23歳のときに応募した別の作品が最終選考に残りました。

そこから、小説を書いて応募する生活に入られたんですね。就職活動などはしなかったのでしょうか?

はい、在学中から大学卒業後まで2年間ほど書くことだけに専念していましたが、受賞には至りませんでした。25歳くらいのとき、大学時代のアルバイト仲間だった友人に「起業したから一緒にやろう」と誘われて、ITソリューションのベンチャー企業で働き始めました。いまもそこに所属しています。

ご友人に誘われたのが、現在は役員をされている会社ですね。参画後も働きながら執筆をされていたのですか?

立ち上げ時期だったので、執筆も読書もまったくできませんでした。記憶もほとんどなくて、毎朝出社しては終電で帰っていたことだけ覚えています。いま振り返ると何がそんなに忙しかったかわからないのですが、当時は1か月単位でやることが変わっていましたし、生き残る方法を毎日模索していたのでしょうね。4、5年そんな生活をしていました。

29歳のときに、再び小説を書き始められましたね。きっかけを教えてください。

会社の仕事が軌道に乗って、生活リズムが安定したことが大きいですね。そのまま会社員として生きていくことも考えたのですが、忙しいなか書いていた小説もどきの断片を眺めたり直したりしているうちにまた書きたくなり、本格的に書き始めました。新潮新人賞に応募して最終選考に残ったあと落選し、その2年後に同じ賞を『太陽』という作品で受賞しました。この作品を書いた後は、「新しいものを書けたかもな」と感じましたね。

社会経験と年齢を重ね、文章が背伸びしなくなった

社会に出る前に書いていた作品と、書くことに戻ってからの作品は何が違ったと思いますか?

受賞したときは34歳だったので、同じものを書くにしても、若いころとは違う角度から冷静に見えるようになり、言外の圧力が上がった気がします。たとえば、男女関係を書くときにちょっと背伸びしていたのが地に足がついた表現になったり、社会風刺にしても自分が見える範囲のものを適用して書けるようになったり、といったことですね。やはり、会社経験や年齢を重ねたことは強みになると思います。

2019年に芥川賞を受賞されたときは、うれしかったですか? また、受賞前と後で仕事量などは変わったのでしょうか?

それまでも何回か候補になっていたので、うれしいというよりは「これでもう芥川賞のことは考えなくてもいいんだ」という気持ちでしたね。受賞前後で変わったことは……どうでしょう? 僕の場合は、すでに連載なども始まっていたので、仕事量が大幅に増えるということはなかった気がします。

ただ、説明が簡単になったことは助かりました。外部の方に会うときに「小説家でこういうものを書いています」よりも「芥川賞作家です」と言ったほうが、一瞬で理解してもらえるんですよね。どんな仕事をするにしても、伝わりやすく、企画が通りやすいというのは感じます。

「芥川賞作家」を、ある意味戦略的に活用されているのですね。そういう意味でも、作家でありつつ社会のなかで働いていることは、どちらのお仕事にとってもいい影響がありそうですね。

そうですね。根がさぼり症なんで、「仕事とか締め切りに追われている状態じゃないとちゃんと働かないんじゃないかな」という思いもあって、専業作家になろうとは思わないんですよね。仕事から受ける影響と言えば、所属している会社の社長が、一緒に働いているといいことを言うんですよね。あと取引先の人から刺激を受けることもとても多い。過去の作品でも、今回の『多頭獣の話』でも、実社会のやりとりをキーにして膨らませたものを書いていたりします。また、20代の同じ時期に起業した仲間で、いまも経営者を続けている友人たちの言葉をヒントにすることもありますね。

メディアで起こっていることは現実社会のメタファーだと思う

『多頭獣の話』では架空のYouTuberがたくさん登場します。YouTuberを書くと決めたときも、量子コンピューターのときと同じように「書くべきものが埋まっている」と感じられたのでしょうか?

YouTuberという存在はおもしろいですよね。いままでメディアはメディア、演者は演者で切り分けられていたものが、YouTuberはメディアそのものであり、演者でもあり、プロデューサーでもあり、ディレクターでもある。すべてが個人に集約されている状況が「プラットフォームにぶら下がらざるを得ない自分」の象徴的な存在なのかな、と思っていて。いま、この時代でそういったことを書くとすればYouTuberしかないだろうと感じました。

たしかに、現実を見てみると、家族制度にしても、会社組織にしても、社会や地域のなかのコミュニティにしても、昔は強固なしきたりやルールで守られていたものが解体されつつあり、個人が背負うものが増えました。自由なようでいて、息苦しい、でも外には出られないという歯がゆさがあるように思います。

本来みんなが抱えている問題を濃縮したものと、最前線で向き合っているのがYouTuberなんでしょうね。メディアで起こっていることは、現実社会のメタファーだと思います。あらゆるプラットフォームは、私たちの与り知らないところで作られて、そこに乗るほかない。そういったものが、各分野、各人生のフェーズごとにぎっしり詰まっていて、背を向けると人生もままならない、という状況ですよね。

そのようななかで、『多頭獣の話』のように現状を言語化、寓話化してくれる小説は、現代人にとってお守りのような存在になる気がします。

仕組みやプラットフォームから抜け出せない前提で生きるしかない。それにみなさん苦しみを感じ始めていると思います。では、どうすればいいのか。僕にも、誰にも正解はわからないけれど、1つだけ伝えたいのは「とはいえ生きましょうね」ということです。

人間は日々のなかで「自分の物語や意思には、きちんと意味があるんだ」と実感できないと生きていけないと思います。『多頭獣の話』に関して言うと、その意味を求めて戦っているのが登場人物のYouTuberロボットであり、主人公の家久来(かくらい)さんです。彼らの苦闘を文章で読むことを通じて、意味を実感するための経路を開いてもらえるといいなと思っています。

社会のシビアな現実を切り出しつつ、ファンタジックな世界にも送り出してくれる上田さんの小説世界は、たとえるならば村上龍さんや村上春樹さんの作品を読んでいるときの気持ちを思い起こさせてくれます。これから出る作品も楽しみにしています。

一冊で両極の味を楽しんでもらえるとうれしいです。『多頭獣の話』では、一般的には浸透していないけれど、IT業界の方にはわかるネタも入れているので、そのあたりも楽しんで読んでいただければと思います。

さくらインターネットの働く環境や制度づくりとは?

>>詳細を見てみる

(撮影:いのうえのぞみ)

執筆

仲間 麻美

1981年1月生まれ、秋田県出身。2006年よりフリーランスライターとして活動中。教育、ビジネス、資格、飲食、街歩き、占い、健康などの分野で記事を書いてきました。趣味は読書と41歳から始めたダンスです。

note:https://note.com/asmnkm0618

※『さくマガ』に掲載の記事内容・情報は執筆時点のものです。

- SHARE

特集

特集