さくらインターネットが提供するライブ配信エンジン「ImageFlux Live Streaming」

>>サービスの詳細を見てみる

筑波大学の学園祭「雙峰祭(そうほうさい)」は、毎年11月初旬に開催される大規模な学園祭です。関東でも有数の規模を誇り、来場者数は3万人以上にのぼります。キャンパスの広大な敷地を活かし、4つのエリアで合計300件ほどの企画が実施されます。模擬店や展示企画はもちろん、音楽ライブやダンスパフォーマンスといった多彩なステージイベントも魅力です。

この雙峰祭の運営を担うのが、筑波大学学園祭実行委員会です。そのなかの情報メディアシステム局は学園祭のデジタル面を担当し、情報管理やWebサイトの制作、ライブ配信、システム管理などを担っています。

とくにライブ配信では、筑波大学の学生や、遠方の関係者や学生の保護者などにも雙峰祭の盛り上がりやリアルタイムの状況などを伝えます。2024年は従来のYouTube配信ではなく、学生たちがゼロから作り上げた独自の配信システムを使用し、配信の総PV数は15,000、ピーク時の同時接続数は1,075人に達するなど、多くの人がオンラインで雙峰祭を楽しみました。

実際に配信システムを構築した、筑波大学の情報学群情報科学類2年生(雙峰祭開催当時)の中村 天晴さんと渡邉 広希さんに、システム構築を決断した背景や体制、当日の様子などについてくわしくうかがいました。

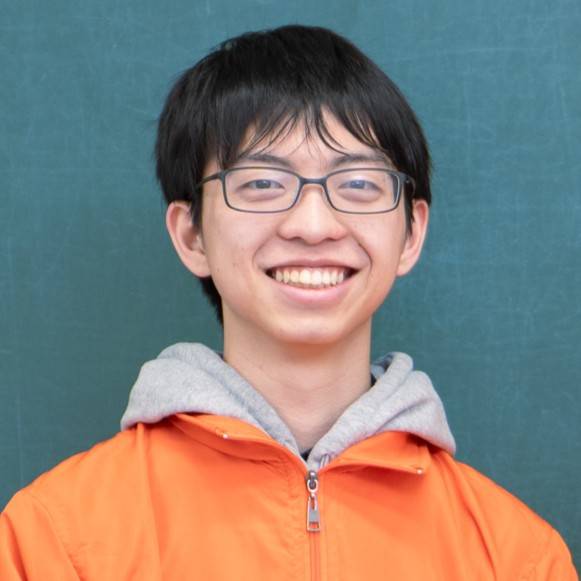

中村 天晴(なかむら たかはる)さん プロフィール

筑波大学の情報学群情報科学類2年生。筑波大学学園祭実行委員会 情報メディアシステム局 局長。他部署や出演団体との情報共有など外部とのやり取り、進捗の把握やタスクの割当などのプロジェクト管理、配信プレイヤーの開発を担当。

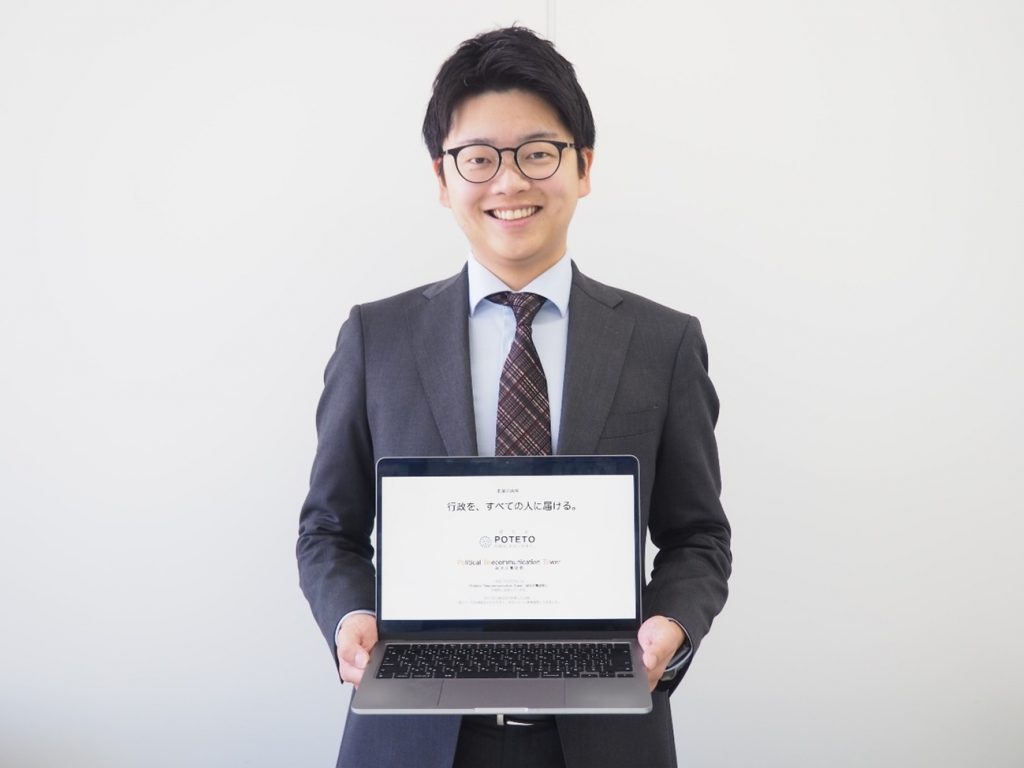

渡邉 広希(わたなべ ひろき)さん プロフィール

筑波大学の情報学群情報科学類2年生。筑波大学学園祭実行委員会 情報メディアシステム局 インフラ担当⻑。実⾏委員会で利⽤しているサーバーやサービス全般の保守管理、情報メディアシステム局内の制作業務の効率化を担当。

YouTube配信の便利さと課題

大手配信プラットフォームにはさまざまなメリットや安心感があったのではないかと思います。そこから独自の配信システムに移行した背景をお聞かせください。

YouTubeは無料で配信でき、視聴者も使い慣れている、という点において、大きなメリットがありました。しかし従来から、権利の処理に関する課題がありました。

最大の課題が「著作隣接権の処理コスト」でした。雙峰祭のステージでは、バンド演奏やダンスパフォーマンスなど、多くの企画で音楽が使われます。曲の数は100〜200曲ほどになり、それぞれの「著作権」と「著作隣接権1」を適切に処理する必要があります。

著作権については、YouTubeがJASRACや株式会社NexToneと包括契約を結んでいるため、追加の手続きはありません。しかし著作隣接権は、音源を制作したレコード会社への問い合わせや、利用料の支払いを個別にする必要がありました。この工数と費用が、大きな負担になっていました。

この問題を解決するため、2024年はレコード会社との包括契約の締結を検討しました。しかし、包括契約を適用すると、多くのレコード会社で「YouTube配信は不可になる」ということがわかりました。

それでは包括契約を結んでも、YouTubeで配信する限り、雙峰祭で使いたい楽曲のほとんどが配信できません。それなら自分たちで配信サイトを作るしかないと考え、独自の配信システムを構築することにしたんです。

さくらインターネットが提供するライブ配信エンジン「ImageFlux Live Streaming」

>>サービスの詳細を見てみる

フロントエンドは作りこみ、配信部分は安定した外部サービスを活用

雙峰祭は11月開催ですが、何月ごろから構築の取り組みを始めたのでしょうか。

構築を決めたのは2024年の3月です。コロナ禍中の高校時代に学園祭の配信を経験していたこともあり、映像配信の仕組み自体は以前から知見を持っていました。ただ、そのときはYouTubeを利用していたため、今回のようにゼロから配信サイトを作るのは初めてでした。実際に検討を始めると、とくに負荷対策や安定性の担保が難しいことがわかりました。学園祭では当日のアクセス数の予測が難しく、ピーク時の負荷に耐えられるシステムを維持するのは大変です。そこで、配信ページのフロントエンドは自分たちで開発し、ライブ映像の配信部分は外部サービスを利用することにしました。

そこで、さくらインターネットの「ImageFlux Live Streaming」を利用することになったのですね?

そうです。私も中学時代からライブ配信技術に関心があり、自宅のローカル環境でHLS(HTTP Live Streaming)を使った映像配信を試したことがありました。それで配信システムの構成を考えるうえで、どこがボトルネックになりやすいのかはある程度把握していたので、ゼロから作るのが現実的かどうかを早い段階で判断できたと思います。

そんななかで、毎年協賛してくださっているさくらインターネットの担当の方に相談したところ、協賛の一環として「ImageFlux Live Streaming」をご提供いただけることになりました。このおかげで、コストを抑えつつ、安定した配信環境が構築できました。

50人規模の分業、成功の秘訣は「強みの共有」

実際に独自の配信システムを構築するにあたって、どのようなチーム体制で取り組んだのでしょうか?

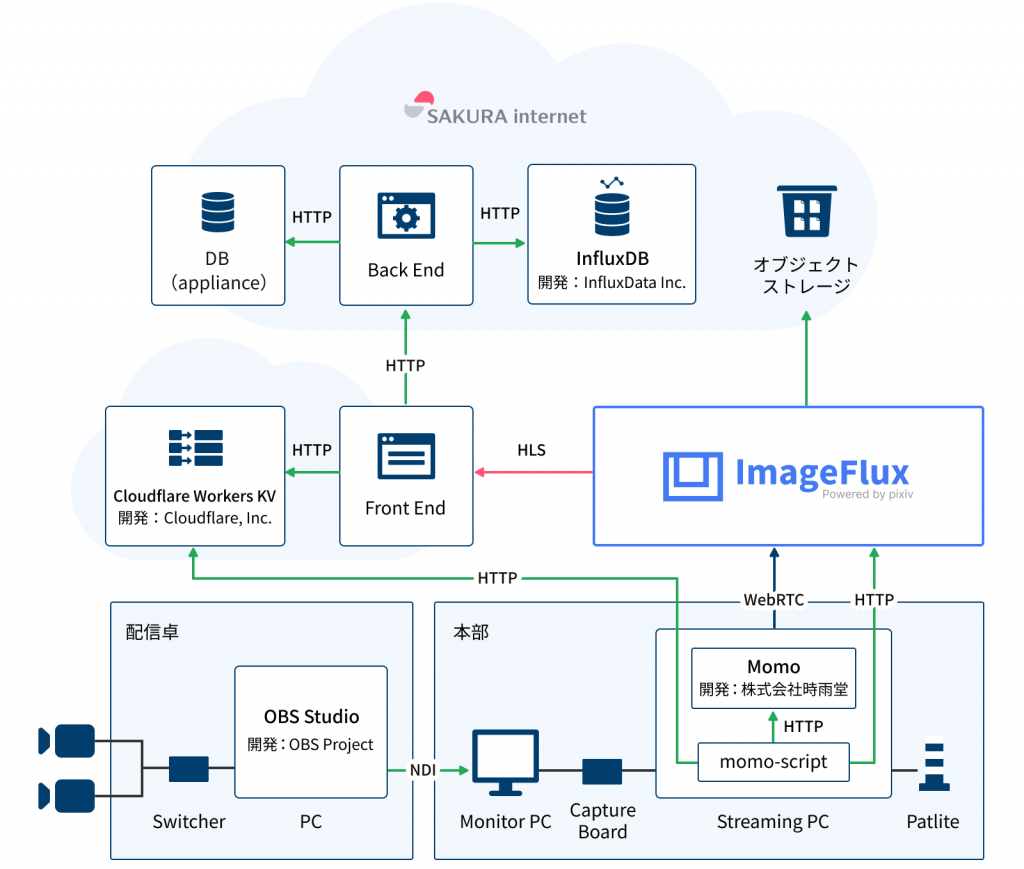

私たちの所属する情報メディアシステム局は、約50人のチームです。雙峰祭のデジタル関連業務全般を担当しており、配信以外にも雙峰祭の公式Webサイトの運営や、映像制作、情報管理システムの開発・保守など、幅広い業務をおこなっています。そのなかで、配信に関しては、おもに「フロントエンド開発」「バックエンド開発」「映像制作・撮影」「配信オペレーション」の4つの役割がありました。

私は情報メディアシステム局全体の統括と、開発チーム内でフロントエンドを担当していました。開発チームはフロントエンドとバックエンドを合わせて10人弱ほどで、私の担当はおもに配信ページの設計やUIの実装でした。YouTubeに近い使い勝手を目指しながらも、学園祭ならではの視聴体験を提供するため、リアルタイムのリアクション機能などを盛り込みました。ImageFlux Live Streamingをうまく活用したことで、開発チームは視聴者体験の向上に専念することができたと思います。

バックエンド開発は、配信データの処理や安定運用のためのサーバー設計を担いました。映像の配信自体は「ImageFlux Live Streaming」を利用しましたが、視聴者数や接続状況の管理、配信データの統計処理部分などは独自開発です。従来配信でよく使用されるRTMPプロトコルではなく、ImageFluxではWebRTC(Web Real-Time Communication)という技術に置き換わるため、Webソケットで対応する必要がありました。現在はImageFluxでもOBSから直接配信できますが、当時はまだOBSサポートが提供されていなかったため、この点は苦労しましたね。生配信ページ作成チームや、映像制作・撮影チームとも連携しながら設計を進めていきました。

同時に、1年を通した情報メディアシステム局の活動として「雙峰祭に必要なインフラ環境を強化する」取り組みも進めていました。たとえば、Kubernetesを活用して分散処理ができる仕組みを整え、当日に万が一サーバーに問題が発生しても即座に復旧できるようにしました。

映像制作・撮影のチームは実際に配信する映像を撮影・編集する役割を担い、配信オペレーションのチームは、雙峰祭当日に実際に配信を管理する役割を担いました。全員が得意分野を活かし、技術的な課題が出たときは経験者がフォローに入ったり、細かいタスクごとに役割を分担したりして開発を進めました。当日もトラブル対応の体制を整え、ピーク時には同時接続数1,075人、3日間の合計視聴者数は5,030人、PVは15,000回に達するなど、多くの人が視聴する環境での運営を乗り切れました。

「ユーザーファースト」と「シンプル構成」で本番を乗り切る

実際に開発や運用を進めるなかで、とくに重視したポイントや大変だった点はありますか?

いちばん重視したのは「視聴者にとってストレスなく配信を楽しめる環境を作ること」です。技術的な挑戦はいろいろありましたが、それ以上に、誰もが簡単に視聴できる設計を心がけました。技術的な面では「トラブル時の対応体制」も大きなテーマでした。学園祭は一発勝負のイベントです。もし配信が途切れたら、それをあとでリカバリーすることはできません。

本番当日に何が起こるかわからないのが一番の不安要素でした。ピーク時のアクセス負荷の予測は、完全にはできません。負荷テストを繰り返しながら「このくらいなら大丈夫、でもここを超えると危ない」というラインを明確にしました。Kubernetesを活用したのも、負荷が集中した際の柔軟な対応を可能にするためです。

また、雙峰祭は運営スタッフもほぼ学生で構成されているため、技術的なサポートができる人材も限られていました。配信トラブルが発生しても、すぐにエンジニアが駆けつけられるとは限りません。そのため、できるだけ「運営スタッフだけでトラブル対応が完結できる体制」を目指しました。

当日は「ImageFlux Live Streaming」に由来する配信のトラブルは一切ありませんでした。非常に低遅延で、映像配信の安定性も高かったと思います。

さらに進化したインタラクティブ配信を目指す

本番を終えてみて、やってよかったと思うこと、今後に活かせそうな学びはありますか?

「準備が9割」だと痛感しました。準備の段階でどれだけ細かく想定を立て、テストを繰り返しておくかが、本番の成否を左右すると思います。今後はさらに進化した配信ができそうです。とにかく「ImageFlux Live Streaming」の低遅延配信が感動的だったので、複数チャンネルでの配信やインタラクティブな双方向番組などもやってみたいです。

今年は「アフターコロナの取り組み」として、コロナ禍以前を越えることをしたい、充実した雙峰祭を開催したい、というモチベーションの高いメンバーが多かったように思います。情報メディアシステム局は学部2年生までで構成するため、私たちは今年で引退となりますが、「ImageFlux Live Streaming」でできることはまだまだあると考えています。雙峰祭メンバーにも、個人の技術者としても、今後もImageFlux Live Streamingを活用して、できることを増やしたいです。

2024年は「ImageFlux Live Streaming」の活用で、配信にかかわるコストを5分の1程度まで削減できました。次回はこの費用を、よりコンテンツを充実させる方向に使えるでしょう。

さくらインターネットが提供するライブ配信エンジン「ImageFlux Live Streaming」

>>サービスの詳細を見てみる

(撮影:ナカムラヨシノーブ)

- 著作隣接権:著作物の創作者ではないものの、著作物の伝達に重要な役割を果たしている実演家、レコード製作者、放送事業者及び有線放送事業者に認められた権利。(参考:著作権情報センター「著作隣接権とは?」) ↩︎

New

New

特集

特集