「さくらのクラウド」にパートナー企業の製品・サービスを組み合わせて提供

>>テクニカルパートナー制度の詳細を見る

さくらインターネットは、国産クラウド事業者として、国内のクラウドビジネスの加速を支えるため、2024年9月から「テクニカルパートナー制度」を開始しました。同年4月に開始した「セールスパートナー制度」と連携して、高度・大規模なプロジェクトへの対応体制を強化しています。

制度の立ち上げを担ったプロジェクトメンバーの1人である、テクニカルソリューション本部 ビジネスアーキテクト部 マネージャーの高木 雄三が、立ち上げの背景や募集概要など、テクニカルパートナー制度をくわしくご紹介します。

高木 雄三(たかき ゆうぞう) プロフィール

テクニカルソリューション本部 ビジネスアーキテクト部 マネージャー

2019年1月にさくらインターネットに入社。2023年9月より現職。2024年9月に提供開始されたテクニカルパートナー制度の設計・運営に携わる。

テクニカルパートナー制度とは?

「テクニカルパートナー制度」は、さくらインターネットの「さくらのクラウド」とパートナー企業のビジネスを掛け合わせることで、新たなクラウドビジネスを創出するための制度です。さくらインターネットだけでは成しえない、高度な専門性を要するプロジェクトや大規模プロジェクトに対応するために設立しました。パートナー企業の得意な産業分野で当社の国産クラウドを活かし、安定したサービスをエンドユーザーへ提供できるよう、当社が技術面・調達面での支援をします。

テクニカルパートナー制度開始の背景

当社は長らく、直販を中心にさくらのクラウドのお客さまを増やしてきました。また、ユーザー層としては「さくらインターネットのサービスに精通したエンジニアが自社にいる」という企業が多く、そういった企業で、社内の高度な技術力を持つ方がさくらのクラウドを活かしたサービスを自社開発されていました。

しかし、クラウドサービスの急速な普及や当社のガバメントクラウドの条件付き認定を背景に、これまでリーチしきれていなかった分野で、当社サービスのニーズが高まりました。たとえば、公共分野や金融分野における大規模プロジェクトでは、さくらのクラウドに関する知識と、その産業分野に関する高度な知識を併せ持つ必要があります。このようなケースに対応していくため、その産業分野の知識と技術力を持つ開発企業にもさくらのクラウドを使っていただけるように仕組みを整える必要がありました。

また、それらの産業分野では、多くの場合インフラの調達要件に「高度な信頼性とセキュリティ」があります。これらは経済安全保障の観点から、国外のメガベンダーに完全依存するのはリスクになりうる、国産クラウド基盤の需要が高い分野でした。そこで、安全な国産クラウドとしてさくらのクラウドを普及させる必要がある、と考えました。

これらの背景のもと、さくらのクラウドを利用したインテグレーションやシステム構築を支援して、さくらインターネットの直販・再販ビジネスを技術的に補完していくことを目的に、テクニカルパートナー制度を立ち上げました。

テクニカルパートナー制度の連携イメージ

テクニカルパートナー企業とセールスパートナー企業、そしてさくらインターネットの連携イメージはおもに以下の2パターンを考えています。

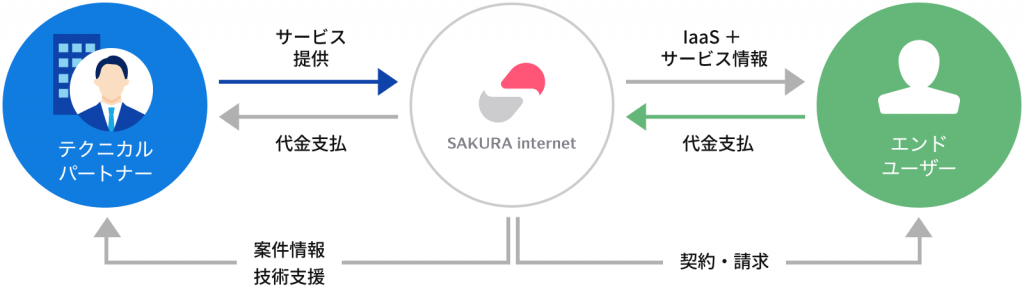

1.さくらインターネットとの連携

従来の直販モデルにご参加いただくケースです。さくらインターネットがエンドユーザーと契約する場合、さくらインターネットがエンドユーザーにIaaS環境と技術的なサービスを提供し、その中の技術的な役務の一部を「業務委託」としてテクニカルパートナー企業に担っていただきます。(図1)

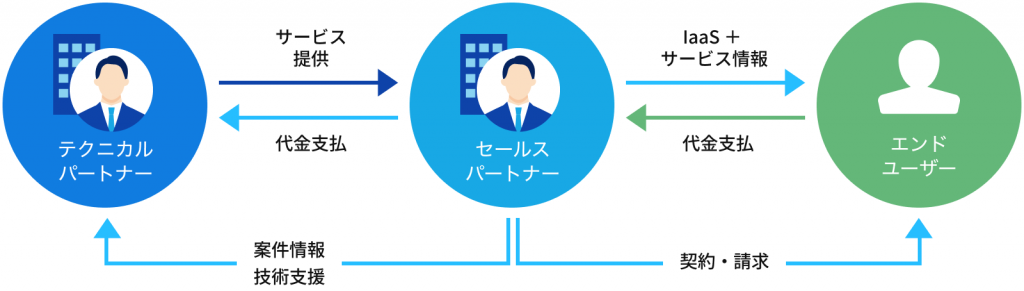

2.セールスパートナー企業との連携

セールスパートナー企業とエンドユーザーが契約されるケースです。セールスパートナー企業は、エンドユーザーに当社のIaaS環境(再販)と技術的なサービスを提供し、一部の技術的なサービスについてはテクニカルパートナー企業に依頼いただきます。(図2)

案件によっては上記以外の体制も想定されます。たとえば当社が主導して複数のテクニカルパートナー企業で連携いただき、大規模プロジェクトに取り組むようなケースもあるでしょう。

2026年ごろまでにパートナー企業を数十社へ拡大したい

現在は当社のWebページでテクニカルパートナー企業の募集をしています。開始当初、パートナー企業になっていただいたのは、この制度ができる前から同様の技術支援を担っていただいていた企業でした。制度開始から8か月目となる現在(2025年5月時点)、パートナー企業数は7社です。2026年ごろまでには、数十社ほどに拡大したいと考えています。

テクニカルパートナー認定にはいくつかのステップがあります。打ち合わせのなかで応募企業の強みを把握し、社内の審査を経てから、正式な契約締結に進みます。契約締結後、さくらインターネットからセミナーや当社プリセールス担当による支援を提供します。具体的にはエンジニア・非エンジニア向け講義のなかでさくらのクラウドの基礎的な構成をお伝えしたり、開発エンジニア向けのハンズオン講座で実際にインフラ構築を体験しながら、さくらのクラウドの理解を深めていただきます。また、技術力を証明する検定試験(さくらのクラウド検定)を実施するなど、パートナー企業の強みをより伸ばす施策も実施しています。これらの取り組みを通して、パートナー企業には技術力やさくらのクラウドのブランド認知を高め、新たなビジネス機会を獲得していただきたいと考えています。

また、すでにある開発ニーズへの対応も進めます。エンドユーザーやセールスパートナー企業が求める技術を持つ企業に対しては、パートナー企業となっていただけないか個別にお声がけをしていく予定です。具体的には「公共向けにシステム/インフラ構築や運用保守をおこなっている企業」「基幹システムや複雑な案件の開発経験がある企業」や「大手独立系SIer」「自社製品の開発をしている企業」などを中心にお誘いしていくことになります。

あらゆる国内産業を支える国産クラウド基盤を目指す

これまで、当社の製品をよく知る方へ重点的に提供してきた支援や連携のスキームを拡大し、セールスパートナー制度とテクニカルパートナー制度を立ち上げました。今後はパートナー企業を増やして、より大規模かつ高度な開発にも対応できる体制を整えていきたいです。

従来の体制では対応しきれず、取りこぼしてしまっていた案件もありました。それらを国産クラウド基盤で開発可能にするのは、さくらインターネットの責務だと思っています。理想は「セールスパートナー企業が獲得した案件をテクニカルパートナー企業と連携して開発し、さくらインターネットはインフラの提供やビジネスマッチングを全面的にお手伝いする」ということと、「さくらインターネットが獲得した案件をテクニカルパートナーと連携して開発し、エンドユーザーの広いニーズを答えることができる」という体制です。これら営みにより、ビジネスの共創を進めてパートナー企業の事業の幅を広げ、パートナー企業のブランド価値を向上するお手伝いもしたいと考えています。

テクニカルパートナー制度は、始まったばかりの制度なので、パートナーに応募いただく企業の得意分野に合わせて案件のご紹介や支援メニューも柔軟に変えることができます。「少し興味がある」程度でも、ぜひWebサイトのフォームからお問い合わせいただければ幸いです。

パートナー制度についてのご相談や質問などを受付中

>>お問い合わせフォームはこちら

(撮影:ナカムラヨシノーブ)

特集

特集