クラウドとIoTで実現する「島の生活を支えるシステム」とは?

>>資料のダウンロードはこちらから

夜間に火災が発生しても、周囲の人が気づかなければ通報が遅れ、大きな被害につながる可能性がある。この課題を解決するために、茨城県大洗町消防本部が導入したのが、火災を監視する「火の見櫓AI®」だ。2025年1月に運用を開始し、現在もAIの学習と検証が続いている。システムの概要や導入の経緯、試験運用の現状について、消防次長の二階堂 均さんと消防総務係の小野瀬 秀聡さんに聞いた。

二階堂 均(にかいどう ひとし)さん プロフィール(写真右)

大洗町消防本部 消防次長。平成元年に入庁。消防次長として地域の防災強化に尽力。消防総務課長を兼務し、組織運営や人材育成も担当。

小野瀬 秀聡(おのせ ひであき)さん プロフィール(写真左)

大洗町消防本部 消防総務課 消防総務係。平成9年に入庁。消防総務係として地域の防災強化に尽力。

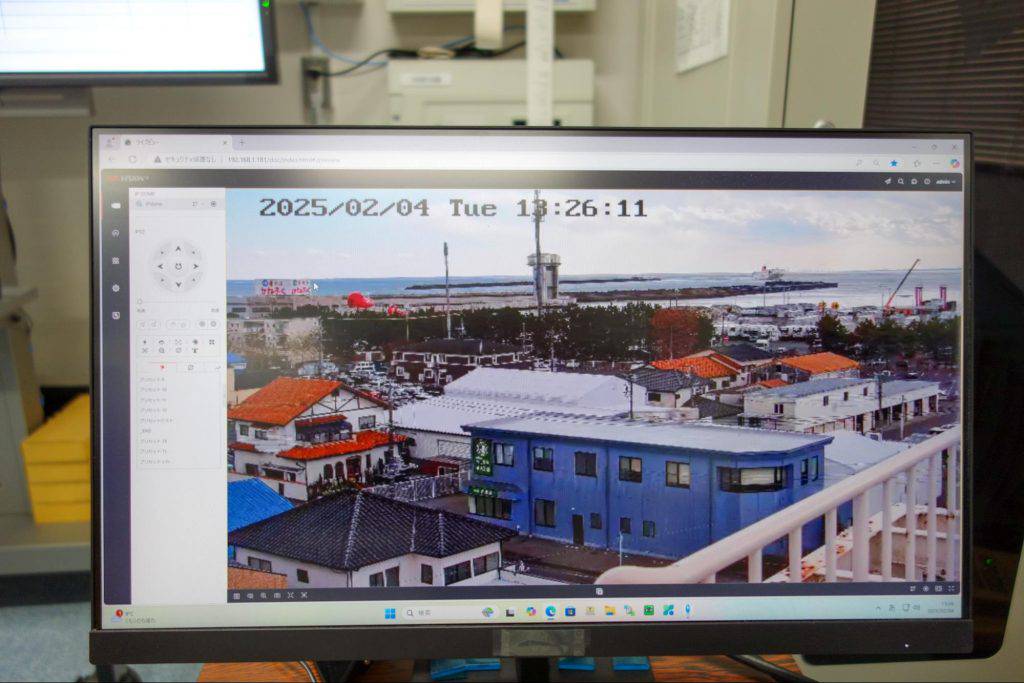

AIによる24時間監視で火災を即座に検知

「火の見櫓AI®」は、AIを活用した広域監視型の防災システムだ。1台のAIカメラで半径約800メートルをカバーし、わずか15センチメートルの火柱も検知できる精度を備える。煙や火災をAIカメラが検知すると、消防本部指令室のパトランプが点滅。さらに、パトランプの奥にあるモニター画面に対象箇所の映像が表示され、火災の状況を一目で確認できる。火災をリアルタイムで検知し、消防本部に即座に通知する仕組みだ。

このシステムの最大の利点は、人間の目だけではカバーしきれないエリアを24時間体制で監視できる点にある。

「とくに、夜間やひとけのないエリアでは、火災が発生してもすぐに気づかれないことがあります。『火の見櫓AI®』は、炎や煙を自動で識別し、通報の遅れを防ぐことで、被害の最小化に貢献します」(二階堂さん)

>>さくらインターネットの生成AI向けクラウドサービスとは?

夜間の火災をどう防ぐ? 無人で火災を検知できる仕組みの必要性を実感

茨城県大洗町消防本部では、これまで火災の発見と通報を、住民の目と119番通報に頼るしかなかった。しかし、夜間や人がいない地域では、発見が遅れることが多く、被害が拡大する事例があった。

「数年前に発生した住宅火災では、通報が遅れた結果、周囲の住宅にも延焼する被害が出ました。消防車が到着した時にはすでに火の手が回り、早期鎮火が困難でした」と二階堂さんは語る。

このような状況を受け、同消防本部では「人がいなくても火災を検知できる仕組みが必要だ」と考え、火の見櫓AI®の導入を決定した。

AIカメラの選定は、全国的なプロポーザル方式でおこなわれ、最終的に「アースアイズ」のシステムが採用された。国の補助も受けながら、試験運用を進めることになった。

「24時間体制で火災を監視してくれるこのシステムは、大洗町の安心・安全の要となるのではないでしょうか」と二階堂さんは期待を込める。

試験運用開始直後のAIは“生後まもない赤ちゃん”

大洗町における火の見櫓AI®の試験運用は、2025年1月にスタートした。現在のAIは、たとえるなら“生後1か月の赤ちゃん”のような状態だ。まだ学習段階にあり、今後、火災や煙の判別精度を高めていく必要がある。

「試験運用では、水蒸気や西日の光を誤検知することが課題となっています」と小野瀬さんは説明する。たとえば、夕陽の反射光や工場の排気による白煙を、火災と誤認識するケースがあるという。このため同消防本部では、AIが検知した火災を人間がモニター上で最終確認する仕組みを採用。24時間体制で、二人一組の確認作業がおこなわれている。

「完全にAIにまかせるのではなく、あくまで人間の補助として活用するのが現時点での最適解だと考えています」と小野瀬さん。現在は、AIは学習を重ね、より正確な火災監視システムへと成長することを目指しているという。

火災監視から防犯へ。治安向上への期待も

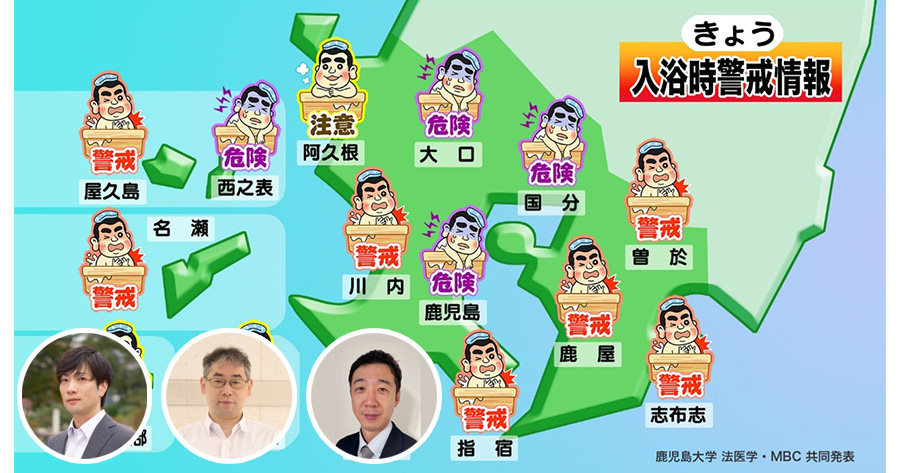

大洗町消防本部における、火の見櫓AI®を活用した火災監視の取り組みに対し、ほかの自治体から多くの問い合わせが寄せられているという。能登半島地震をはじめとする災害の教訓から、多くの地域で無人監視の必要性が高まっているのだ。

また、火の見櫓AI®は、市の安全ネットワークの一部として機能し、より多角的な用途に展開される可能性を秘めている。「今回の試験運用が成功すれば、将来的には防犯等の分野での活用も視野に入れています」と二階堂さん。複雑化する街の防犯対策として、治安向上にも貢献できる可能性があるためだ。

二階堂さんは、「AIと人間が協力することで、より効果的な消防・防災体制が実現できるはず」と語る。今後の展開としては、AIの監視精度向上はもちろん、他の地域への導入支援や、防犯・避難支援などへの応用などが期待されている。

火の見櫓AI®は大洗消防本部に導入されて間もないが、将来的には火災監視だけでなく、より幅広い分野での活躍が見込まれている。

この技術は、単なる火災監視にとどまらず、社会全体の安全性を高めるものになるかもしれない。その進化を見守ることで、私たちは次世代の防災の在り方について新たな気づきを得ることができるだろう。

国産クラウドベンダーが本気で挑む「デジタル・ガバメント」とは?

>>資料のダウンロードはこちらから

執筆

さつき うみ

茨城県在住のフリーライター。取材先は行政機関や公共施設、地域活動、サービス業、農業関連など多岐にわたる。趣味は人の話を聴くこと。

※『さくマガ』に掲載の記事内容・情報は執筆時点のものです。

- SHARE

特集

特集