IT・デジタル関連の最新情報や企業事例をいち早くキャッチ

>>さくマガのメールマガジンに登録する

小学校のプログラミング教育が2020年度から必修化された。それよりも早くから子どもたちにプログラミングを学ぶ機会を提供しているのが、福井県の株式会社ナチュラルスタイル(以下、ナチュラルスタイル)の代表取締役、松田 優一さんだ。「まずやってみよう」をスローガンに、青森県のねぶた祭りを追跡する「ねぶロケ」アプリの提供や、田んぼの除草ロボット「okaki」を開発した松田さんに、プログラミングを通じた同社の強みや取り組みを聞いた。

松田 優一(まった ゆういち)さん プロフィール

株式会社ナチュラルスタイル 代表取締役。一般社団法人PCN(プログラミングクラブネットワーク)代表。福井県こどもプログラミング協議会代表。福井高専電気工学科を卒業後、福井大学工学部、同大学院を経て、ITベンチャー企業に就職。2006年、ナチュラルスタイルを起業。スマートフォン向けのアプリやコンピューターのソフトウェアを開発・販売するとともに、子どもプログラミング教育事業を展開している。三度の飯よりプログラミングを愛する。

自身の息子からヒントを得て、大手とアプリを共同開発

ナチュラルスタイルは、福井県にておもにコンピューターのソフトウェアの開発・販売を手掛けている企業だ。同社の代表取締役の松田さんは、2006年の創業時をこう振り返る。

「創業当時は、自分がつくりたいものをつくっていたんです。とにかくプログラミングが好きで、開発したソフトウェアを東京や大阪で飛び込み営業していました。しかし反応はイマイチで。さまざまな要望やそこから生まれたアイデアに沿って開発していくと、少しずつ販路が広がりました。とくに大きなきっかけは、2012年に株式会社タカラトミーエンタメディア(現:株式会社タカラトミーフィールドテック)と共同開発したスマートフォン向けアプリ『人生ゲーム』『黒ひげ危機一髪』です」

なぜ大手と共同開発する運びになったのだろうか。じつは、自身の息子さんから得たヒントにあった。

「iPadの登場と同時期に、当時保育園に通っていた長男がiPadでゲームを始めたんです。『他人がつくったゲームでこんなに遊ぶのか』と嫉妬して、親がつくったゲームで遊んでほしいと思い、ゲームの開発に取り組みました。

ちょうど長男が遊んでいた磁石のペンでボードに絵を書く、株式会社タカラトミーの玩具『せんせい』がiPad上で動くと面白いと思い、『せんせい』のアプリを開発しようと考えました。しかし無断でアプリ化すべきでないので、同社に問い合わせたんです。その結果、意外にも共同開発の話を持ちかけてくださり、それをきっかけに同社のロングセラー商品である『人生ゲーム』『黒ひげ危機一髪』のアプリ版が生まれました」

IoT導入の課題の1つである通信コスト。それを解決するIoT SIMとは?

>>資料のダウンロードはこちらから

さらなる転機は、子ども向けのプログラミング事業

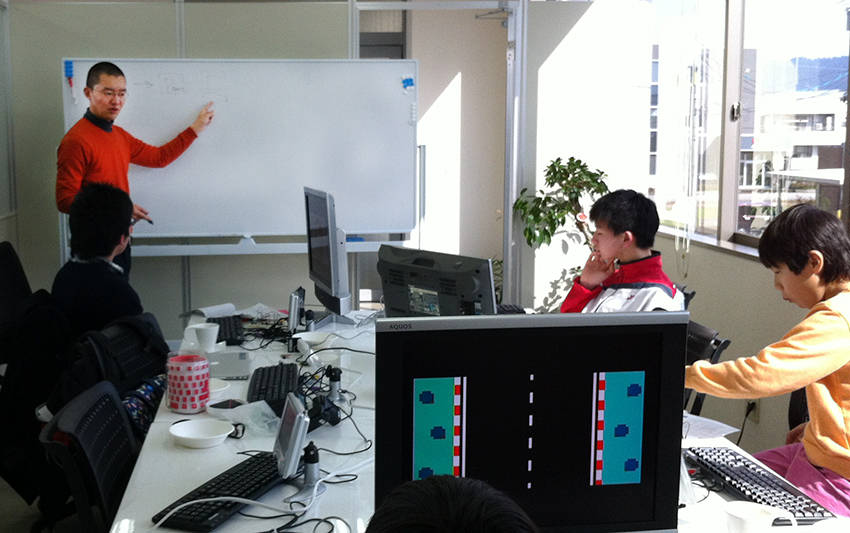

同時に、子ども向けのプログラミング事業もスタートした。

「そもそもは私の子どもにコンピューターに興味を持ってほしかったんです。長男が10歳になったころ、キーボードもそれなりに打てるようになってきていたので、そろそろプログラミングを始めてもいいのではと考えました。ただ、私の子どもにだけプログラミングを教えても次世代に貢献はできないと思い、子ども向けのプログラミング事業を開始しました。

イギリスでは2014年からプログラミング教育が義務教育になっていたこともあり、PCN(プログラミングクラブネットワーク)活動を開始しました。現在は、毎週運営している子ども向けのプログラミング教室で、子どもたちと一緒にプログラムや実際に動くものをつくったりしています。どんどんコンピューターを好きになってもらいたいですね」

IT×農業。「田んぼのルンバ」で第一次産業に貢献

事業も軌道に乗り、創業当時は2人だけだった社員が現在は20人を超えた。そして近年、松田さんが注力していたのが田んぼの除草ロボット「okaki」の開発だ。しかし、IT企業×田んぼ……というのは少し意外な気がする。okakiは、「草を取る人の手」の動きからヒントを得て開発されたロボット。水田をスイスイと踊り、除草する。

「田んぼのルンバといえば一番わかりやすいかもしれません。私は兼業農家の家庭で育ちました。子どもに離乳食をつくるとき、やわらかいおかゆなどを最初にあげますよね。でも、いまの日本ではお米の栽培に農薬を使うことが主流です。しかし、生まれて初めて口にするお米くらい無農薬でつくったお米を食べさせてあげたい。そんな想いから、自分で無農薬のお米をつくることにしたんです。

まず祖父の田んぼを一部借り受けました。しかし、無農薬で米作りをするのはとても難しい。病気や虫がそこまで問題になることはありませんでしたが、最大の敵は雑草です。雑草は抜いても抜いても生えてきます。そして、雑草が生えると植えた稲が全部黄色くなって枯れてしまいます。2年間、まったく収穫できず、開始から11年目に一度無農薬での米作りを諦めました」

そんななか、松田さんの目に飛び込んできたネットニュースが、日産自動車株式会社出身の中村 哲也氏が開発した「アイガモロボ」だ。合鴨農法1を参考に開発された同ロボットは、合鴨同様の動きをし、田んぼの抑草をする。スクリューの水流で田んぼの水を濁らせるというまったく新しい発想だ。農業従事者の労力削減にも寄与する。松田さんはさっそく中村氏に連絡を取り、得意とするプログラミングスキルを駆使して、「アイガモロボ」の共同開発やokakiの開発を進めることに。そして再度無農薬での米作りにトライした。

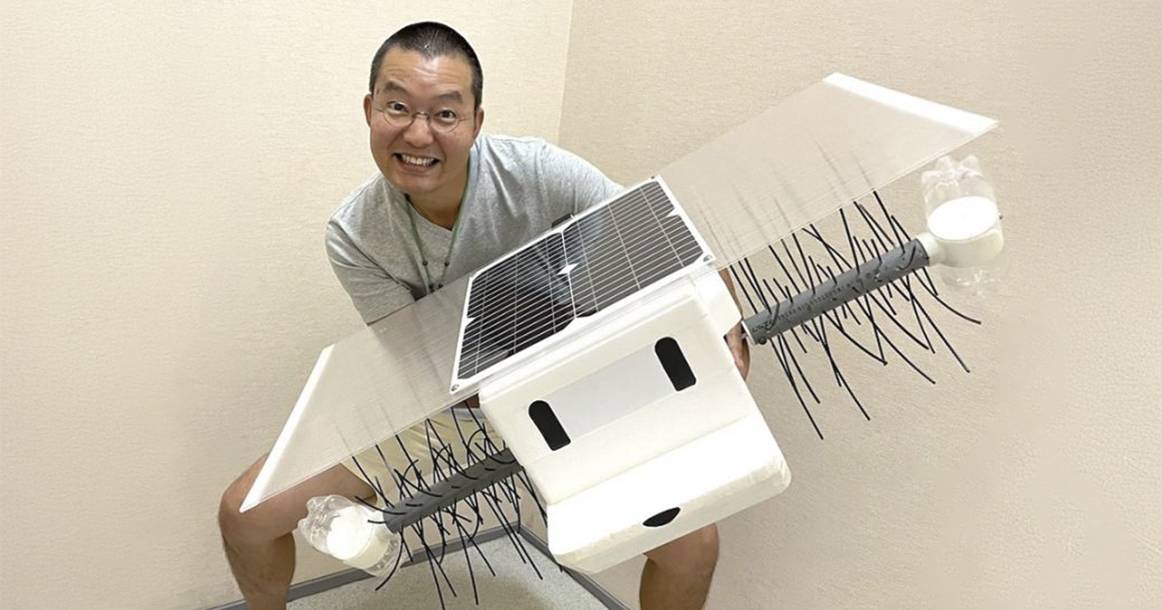

以降、松田さんと田んぼ除草との戦いがあらためて始まる。okakiは、衛星利用測位システム(GPS)とプログラムで自走しながら田んぼの形を把握し、1日中田んぼの土をかき回す。障害物があった場合はクルっと方向を変える。まさに「田んぼのルンバ」。ブラシが泥をかき回すように調整してあり、太陽光で動くため夜はお休み。犬をモチーフにした愛らしいデザインはナチュラルスタイルの社員が担当した。

そして、試運転に参画してくれた農家の協力を元に最終仕上げを実施。井関農機株式会社より、フルモデルチェンジした「アイガモロボ」として、2025年度に販売が開始される。同製品は「第11回 ロボット大賞」で農林水産大臣賞を受賞した。

「さくらのセキュアモバイルコネクト」の利便性

アイガモロボの販売価格はかなり控えめな設定を予定していると松田さん。なお、ナチュラルスタイルが販売している製品の価格も総じて安価だ。

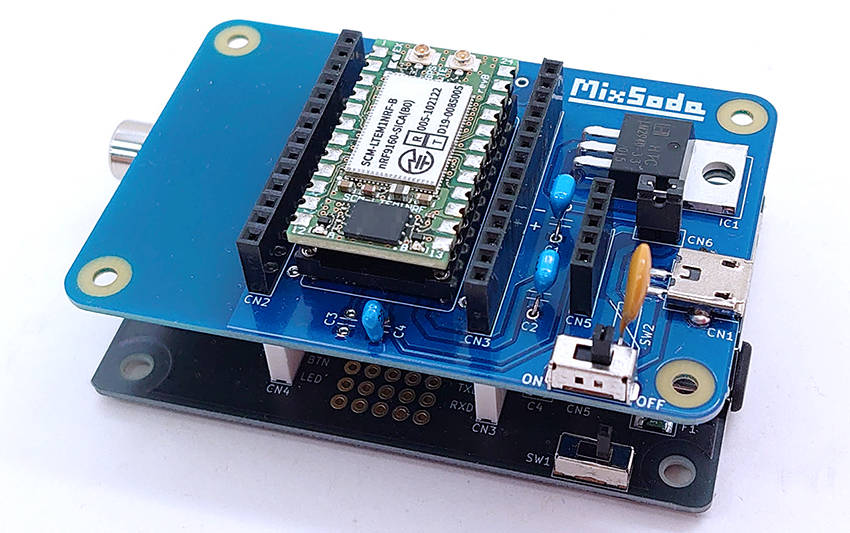

たとえば、okakiにも搭載しているナチュラルスタイル主力のIoTボード「MixSoda」と、プログラミング専用こどもパソコン「IchigoJam」がワンボードになった「IchigoMixSoda」は22,220円。もともと子どものプログラミング教育支援として開発したので、価格をおさえているという。

「MixSoda」と「IchigoMixSoda」の通信には、さくらインターネット株式会社のIoTモバイルネットワークサービス「さくらのセキュアモバイルコネクト」のSIMを搭載している。さくらのセキュアモバイルコネクトは、LTE対応エリア内であれば基本的にどこでも通信が可能だ。さらに松田さんはさくらのセキュアモバイルコネクトを導入した理由を次のように語る。

「GPSの位置情報だけを淡々と送る程度なら、1台10メガくらいのデータ容量で十分なんです。小さなデータを送るための専用のサービスのほうが、低コストですみます。さくらのセキュアモバイルコネクトはそうしたニッチなニーズにも適しています」

じつは同社とさくらインターネットとの付き合いは長く、松田さんが転機になったというスマホートフォンアプリ『黒ひげ危機一髪』の開発時期までさかのぼる。

「それまでは自社管理の小さなサーバーで運営していましたが、スマホートフォンアプリはアクセスが多いので、さすがに自社のサーバーだと弱い。さらに停電時などはサーバーがダウンしてしまう。そこでさくらインターネットのサーバーを契約しました。

リーズナブルで安定しているという点に感謝しています。とある展示会でさくらインターネットの代表の田中さんと知り合ったのも契約のきっかけの1つです。田中さんも私と同じく高専出身ということもあり、さくらインターネットに興味を持ったんですよ」

サーバー利用から始まり、さくらインターネットがIoT向けサービスを開始した折には共同開発も実施。さらには子ども向けプログラミング教室も共催するなど、両社の関係は深い。

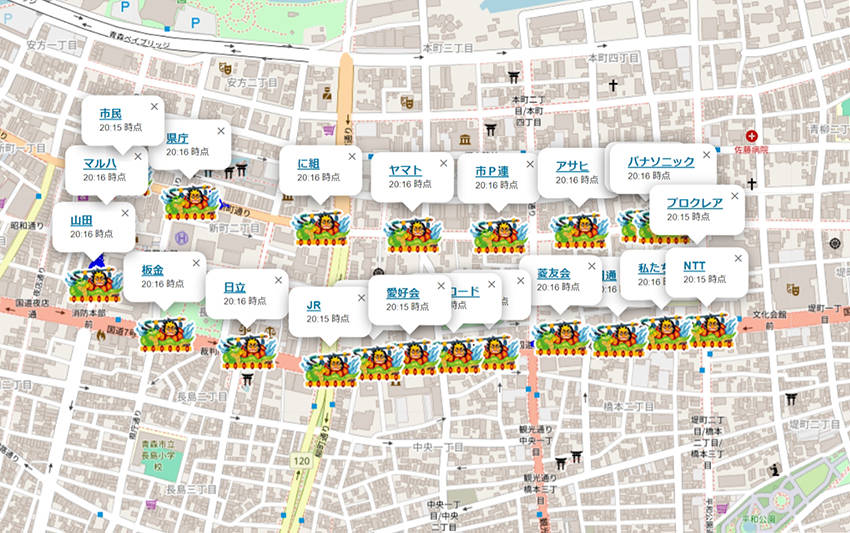

青森の「ねぶた祭り」にもスキルをイン

2023年には、コロナ禍の影響で4年に渡って中止となっていた「青森ねぶた祭り」が再開。同社が開発したアプリ「ねぶロケ」により、観客はリアルタイムでねぶたの位置が追跡可能となり、お目当てのねぶたに効率的に出会えることになった。このねぶロケにも、さくらのセキュアモバイルコネクトを搭載した「MixSoda」を使っている。

しかし福井県のIT企業と青森県……?またも意外なつながりだが。

「ねぶロケの元となったのは、青森市営バスを皮切りに始まったバスロケシステムです。バスの場合、できるだけ待ち時間を少なく、効率的に運行現状を知りたいじゃないですか。同じように、ねぶた祭りにも応用できると考えたんです」

DXやIoTを通じて紡ぐ、次世代の「明日」

農林水産省は、災害による食料難や、農業・漁業に携わる生産者の減少を背景に、食料を安定して供給できるシステムを目指す方針「みどりの食料システム戦略」を2021年に策定し、翌2022年には「みどりの食料システム法」を施行した。同法では、2050年までに有機農業の農地を全体の25%(100万ヘクタール)に拡大する、化学農薬の使用量(リスク換算)を50%減らす、などの目標を掲げている。

「法令も追い風に、若い人たちがコンピューターやロボットを駆使することで、農業をはじめ、あらゆる分野でさまざまなDXを推進していくようになってほしいと考えています。課題は現場でこそ痛感できるものなので、直接現場に足を運んでほしいですね。私は子どもたちにプログラミングの技術を伝えはじめてちょうど10年になります。これまで教えてきた多くの子どもたちの中の誰かが、たとえば漁業や建設の現場でプログラミングのスキルを活かして業界に新しい風を吹かせてくれたら嬉しいですね」

ちなみに、序盤で紹介した松田さんの長男は、現在成人してプログラミングの仕事に就いているという。将来、父と子のプログラミングのコラボレーションによって実現するプロジェクトも夢ではないかもしれない。

IoT導入の課題の1つである通信コスト。それを解決するIoT SIMとは?

>>資料のダウンロードはこちらから

- 合鴨農法:合鴨を水田に放して泥水をかき回してもらい、水田に酸素を補給して、稲の根を丈夫にする技術。濁りによる光合成をさまたげ、雑草の発芽を抑える効果がある。ただし、合鴨の飼育や外敵からの攻撃など、コストがかかるのが難点。 ↩︎

執筆

松丸 まきこ

東京都下町在住のライター・編集者。大学卒業後、大手出版社にてフリーに。以後20年以上、紙・Web媒体などで記事の企画、取材、執筆、編集に携わっている。趣味は犬と海。

※『さくマガ』に掲載の記事内容・情報は執筆時点のものです。

- SHARE

特集

特集