近年のさまざまな研究により、孤独が健康に悪影響を与えることが明らかになりつつある。そんな孤独の解消の一助となりえるのが、株式会社Livelyが提供するアクティブリスニング(※)サービスの「LivelyTalk」(ライブリートーク)だろう。代表を務める岡えりさんは、自身の経験から話を聴いてもらうことに価値を見出し、3人の子どもの育児をしながら起業。サービス概要や今後の事業展開を聞いた。

※会話をする際に相手の話をただひたすら聞き続けるのではなく、相手が伝えたい本質的なことや感情を汲み取り、効果的な質問で深掘りし、共感を示していくこと。

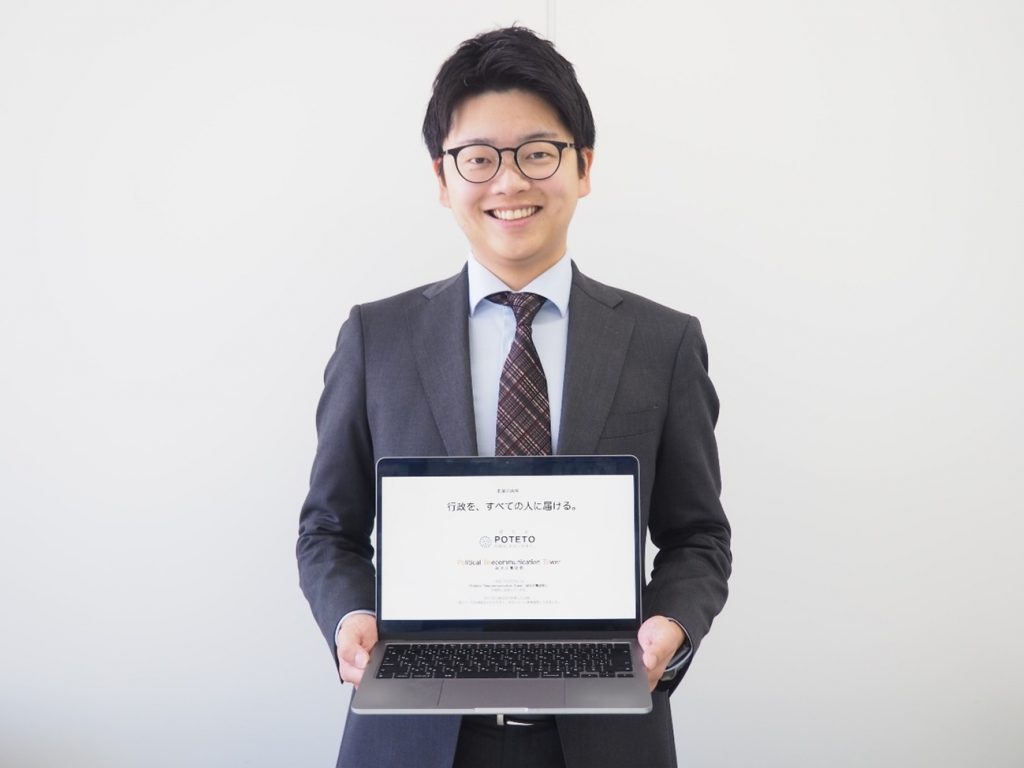

岡 えり(おか えり)さん プロフィール

株式会社Lively代表。作業療法士として病院の精神科や訪問リハビリテーションの業務に携わったのち、専業主婦とオンライン会話サービスの聴き役としての経験を経て、アクティブリスニングを事業とする同社を2020年に創業。

聴ける人と、聴いてほしい人をつなぐサービス

2020年に創業した株式会社Lively(以下、Lively)は、アクティブリスニングを軸に事業を展開している。なかでも主軸となっているのが、聴ける人(ホスト)と、聴いてほしい人(メンバー)をオンラインでつなげるプラットフォーム「LivelyTalk」だ。

ホストは公認心理士、心理セラピスト、コンサルタント、コールセンターのオペレーターなど、人の話を聴く職業に就く人だけでなく、子育てや家庭の悩みに寄り添える主婦、経験豊富な社会人など、多種多様な人材がそろう。

そんなホストたちがそれぞれの個性を活かしたトークルームを開き、そこにメンバーが入室することでトークが成立する。メンバーは、顔や本名を公開せずに、うれしかった出来事を話したり、愚痴をこぼしたりすることなどができる。トークルームには予約なしでも入出できるが、予約をしたい場合は、メッセージ機能でホストにリクエストをすることも可能だ。

また、トークルームにはチャット機能を実装していることから、文字でコミュニケーションをとることもできる。なお、トーク時には専用のポイントを消費する仕組みで、ポイントはクレジットカードまたはコンビニでの事前決済で事前に購入しておく必要がある。

2022年12月にベータ版をリリースしてから2024年3月(取材時)まで、計2,200件ものトークが実施されている。サービスのレビューには「夜寝るときにすっきりした気持ちでした」「話したあとは毎回楽になれます」「優しく包み込むオーラに癒されました」などのコメントが並ぶ。

ビジネスパーソンに役立つコラムを読んでスキルアップ&隙間時間を有効活用

>>さくマガのメールマガジンに登録する

「聴いてもらえてよかった」といってもらえる場所をつくりたい

Lively創業以前は、作業療法士として、病院の精神科や訪問リハビリテーションの業務に携わっていた岡さん。

「利用者さんと接しているうちに、彼らの多くがコミュニケーションを求めていること、そしてそれに応えることで信頼を得られたことから、コミュニケーションの価値を強く実感しました」

コミュニケーションをビジネスと結びつけて考えるようになったのは、子育てを理由に退職して以降のことだ。

「3人の育児と仕事の両立に限界を感じ、専業主婦になりました。でも、楽しかったのは最初のうちだけで、次第に社会から切り離されたという孤独感にさいなまれるようになりました」

そんなときにたどり着いたのが、オンラインの会話サービスだった。

「私が話を聴くことで本当にいろんな方に喜んでいただけ、とてもうれしく思いました。そして私自身も家にいながら隙間時間で仕事をすることができて、働くうえでの選択肢を広げることができました」

気がつけば、作業療法士として働いていたとき以上の収入を安定して得ることができていた。

「経済力をつけることで自立を実感しましたが、同時にお金がすべてではないことも感じました。『今後自分は何をするのが一番楽しいのか』と考えたときに浮かんだのが、LivelyTalkのサービスのイメージでした」

自身がそうであったように、働く選択肢が増えれば、幸せになれる人も増えるのではないか。そして、話を聴いてもらう人の立場から見ても、より多くの聞き手がいれば、もっと豊かな人生を過ごせるのではないか。ひとりでたくさん稼ぐことよりも、多くの仲間と一緒に成長し、共に喜びを分かち合いたいという想いに突き動かされ、起業を決意した。

サービスのイメージはあったものの、起業は初めての経験。ITサービス分野の場合、まずはシステムの開発が必要になるが、人脈、費用、知識、すべてが足りなかった。

「わからないことは、わかる誰かに教えてもらう。一度試してみて、失敗したら次の方法を試す。その繰り返しで乗り越えました」

神奈川県の起業支援施設が主催するベンチャー支援プログラムなどを通じて、サービスを徐々に形にしていった。試行錯誤を経てリリースしたベータ版は当初の予定より約2か月遅れ、完成度は6割程度。それでも気持ちは前を向いていた。

「リリースをしないと、失敗もできないじゃないですか。とにかくリリースして失敗し、次の検証に進みたいという想いが強かったですね」

心理的ハードルを下げるための工夫も

2019年のデータ*1 によると、日本人の心理カウンセリングの利用率はわずか3%だ。日本ではお金を払って人に話を聴いてもらうという文化が根付いていないといえるだろう。そのことから、LivelyTalkでは、利用の障壁を取り除くためにシンプルなUI(ユーザーインターフェース)を導入して快適な操作性を実現すると同時に、心理的なハードルを下げるための工夫として「見え方」を意識した。

「精神疾患を患っている方には、心療内科やカウンセリングルームなど受け入れてくれる場所があります。しかし、病気を患う手前の状態にいる人が気持ちを吐き出せる場所は多くありません。LivelyTalkが提供したいのは、まさにそこです。そして、カウンセリングルームとの違いを明確にするために、日常使いができる気軽さが伝わる言葉選びを意識しています」

合格率わずか2.8%。狭き門を通過した聴き上手がそろう

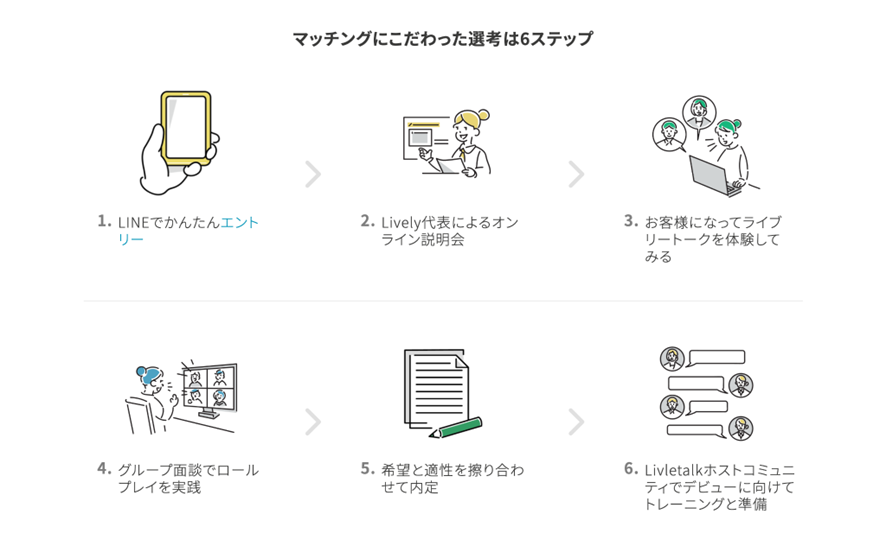

LivelyTalkで「聴くこと」を提供するうえで重要な役割を担っているのがホストだ。ホストの登録を審査制にすることでサービスの質を担保し、利用するメンバーに安心感を与えている。

ホストになるためには、複数のプロセスを通過する必要がある。まずはLINE経由で説明会に参加し、エントリーシートを提出。通過したあとは、メンバーとしてLivelyTalkの利用を経験したのち、運営による面談と、候補者3人によるロールプレイングをおこなう。それを通過したら、岡さんと最終面談を実施。合格率はわずか2.8%という狭き門だ。晴れて採用されたあとも研修が続くため、デビューへの道のりは平坦ではない。

「Livelyは、お金を払って話を聴いてもらうというカルチャーをつくっている最中です。それなのに、勇気を出してLivelyTalkを使ってくれたメンバーのみなさまに満足してもらえなかったら、二度と使われないでしょうし、口コミが広がることもありません。せっかく使ってもらえるのなら、いいものを提供したい。そういった想いから、採用と教育には力を入れています」

「話を聴いてもらうならLivelyTalk」を目指して

Livelyの取り組みをあと押しする動きや、評価をする声は徐々に増えつつある。2023年から2024年にわたって、神奈川県が運営するオープンイノベーション推進事業「ビジネスアクセラレーターかながわ(BAK)」の支援を受け、タクシー事業者である国際自動車株式会社と共創プロジェクトを実施。タクシー事業者の業務にも有用なアクティブリスニングの教育と共に、孤立感やストレスを抱えやすいタクシードライバーの心理的健康の維持のために、LivelyTalkの試験導入をおこなった。利用者からは「今までの類似のサービスは『病んでる人向けサービス』ととらえて敬遠していましたが、LivelyTalkは仕事ができる人向けという感じがした。自分のことを何も知らない第三者に話を聞いてもらう機会があればいいなとちょうど思っていたので、とても助かりました」「仕事で不安があったので利用しました。ストレス解消になり、視野が広がりました」などの声があった。

「大きな企業なら、すでにカウンセラーが設置されている場合もあります。ただ、カウンセリングの内容を会社に知られてしまう不安や、精神疾患を抱える人が使うというイメージから、使用するハードルが高いようです。その点、LivelyTalkは日常会話や、ちょっとした悩みを話すことができ、前向きになれるきっかけにつながりやすいと思います。最近では、職員のメンタルヘルスのケアが課題として挙がることが多いようで、行政からも打診があります。実証実験を実施したほかの企業からもポジティブな声をいただいています」

事業は順調に見えるが、課題もあるという。

「『だまされたと思って、一度使ってみて!』という想いは常にあります。一度使えば、良さがわかると思うんです。でも、まだまだハードルを感じている人が多いのではないでしょうか。『いかに使ってもらうか』が課題のすべてですね」

新事業の構想もある。LivelyTalkはITに通じた人のみが利用できるサービスで、デジタル・ディバイドがあることは否めない。岡さんは、作業療法士として高齢者と関わってきた経験から、認知症予防とアクティブリスニングには親和性があると考えているという。そこで、一般的にITに疎いといわれている高齢者向けのサービスを長らく検討していた。それを事業化できるアイデアの着想を得られたことから、今後は全世代に向けてアクティブリスニングを提供していく予定だ。

「『話を聴いてもらうといえば、LivelyTalkだよね』とあたり前に言ってもらえるようにしたい」と話す岡さん。聴くことで孤立を減らすLivelyの試みが、社会にどのような変化をもたらすのか注目したい。

IT・デジタル関連の最新情報や企業事例をいち早くキャッチ

>>さくマガのメールマガジンに登録する

執筆

増田洋子

東京都在住。インタビューが好きなフリーランスのライターで、紙媒体とWebメディアで執筆中。ネズミを中心とした動物が好きで、ペット関連の記事を書くことも。

ポートフォリオ:https://degutoichacora.link/about-works/

※『さくマガ』に掲載の記事内容・情報は執筆時点のものです。

- SHARE

New

New

New

New

特集

特集