現在、企業経営において「パーパス」の重要性が唱えられている。パーパスとは「企業の存在意義」と解釈される一方で、「志」と言い換えることもできる。日本フードエコロジーセンター(以下、J.FEC)の代表取締役であり獣医師の高橋 巧一さんは、まさに志を貫き、持続可能な世界の実現に向けて事業を展開している経営者の1人だ。業界を越えて注目を集める同社の取り組みと今後の展望について、高橋さんに話を聞いた。

高橋 巧一(たかはし こういち)さん プロフィール

1967年 神奈川県生まれ。1992年 日本大学生物資源科学部獣医学科卒。同年獣医師免許取得。

経営コンサルティング会社、環境ベンチャー、株式会社小田急ビルサービス環境事業部顧問を経て、 現在、株式会社日本フードエコロジーセンター代表。

養豚飼料のコスト削減「リキッド発酵飼料」で実現

神奈川県相模原市。さまざまな業種の企業が集積するテクノパイル田名工業団地内の一角に、J.FECの本社工場がある。同社には日々、大量の「食品残渣(ざんさ)」が運び込まれている。食品残渣とは、スーパーマーケットや百貨店、コンビニ、ホテル、食品加工業者などの食品関連事業者で発生した食材の切れ端や売れ残り、賞味期限切れで廃棄される食品を指す。それらは同社の手によって養豚用の飼料として加工されている。

「生ゴミのような嫌な匂いはまったくしません。舐めてみると酸っぱいヨーグルトのような味がしますよ(笑)」

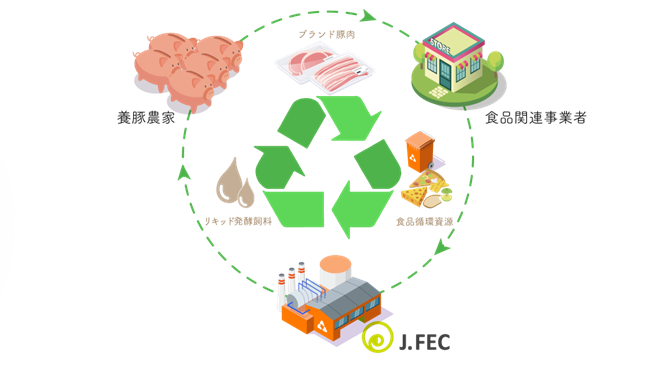

J.FECの代表取締役であり、獣医師でもある高橋さんは、そう言って飼料のサンプルの蓋を開く。確かに、決して不快ではない甘酸っぱい香りだ。同社の製造する液状飼料「リキッド発酵飼料」は、日々タンクローリーに積載され、養豚業者へと出荷される。リキッド発酵飼料で肥育された豚は肉となり、再び食品関連事業者へと流通し、最終的に消費者へと循環される仕組みだ。

同社の事業は「食品リサイクル」とされているが、食品残渣を回収・処理する「廃棄物処理業」と、それを用いて飼料を製造する「飼料製造業」が二本柱となっている。先述のリキッド発酵飼料は、後者によって生まれた製品だ。いわゆる「エコフィード」の一種で、エコには「環境にやさしい(エコロジカル)」と「経済的(エコノミカル)」の二重の意味がある。実際、リキッド発酵飼料は一般配合飼料の50%程度の価格で提供しているという。

「食品は多量の水分が含まれるため、そのままの状態だと腐りやすい。そのため、20年ほど前までのエコフィード製造では、乾燥化がおこなわれていました。しかし、乾燥化には膨大なエネルギーコストがかかり、結局飼料価格も処理費用も従来と変わらない。これでは両者にとってメリットがなく、継続性の高いリサイクルになりません。

この課題を解決するため、当社は農林水産省と大学との産学官連携により、エコフィード技術の共同研究を実施しました。着目したのは、日本が古来から培ってきた発酵技術です。納豆や漬物といった発酵食品は、水分が多くても乳酸発酵することによって保存性が高くなります。これを応用することにより、処理と生産の両面でコストを抑えながら、低価格で飼料を供給できる技術ができあがったのです」

同社の工程は、まず食品残渣の回収から始まる。提携する収集運搬事業者による専用の保冷車により搬入。容器はバーコード付きの専用のプラスチックボックスが使用され、事業者名と回収した日付、回収した食品残渣の重量が記録される。

「当社は飼料を作っている工場なので、受け入れた食品残渣の種類と量がわからなければ、その日のタンパク量やカロリーが把握できず、エサの設計ができません。そのためにも、食べ残しのようなものは受け入れていません」

動物の飼料を作るうえで、分別は重要なファクターとなる。食べ残しは分別が難しいため、飼料製造として受け入れることはできない。一方で、百貨店のいわゆる「デパ地下」やスーパーマーケットの惣菜コーナーで出た食品残渣には対応可能だ。

J.FECは農林水産省との共同調査で、百貨店とスーパーの惣菜コーナーで生まれる食品残渣のタンパク量とカロリーの年間推移を調査。そのデータを飼料の栄養設計に活用している。

「そのほか、一部の学校給食の食べ残しは受け入れています。学校給食を作る栄養士の方々と当社で勉強会を開き、どういったものが受け入れ可能で、どういったものが飼料製造上のリスクになってしまうのかをご理解いただき、そのうえで回収しています」

飼料の製造において、品質とともに重要になるのが安全性だ。とくに病原菌の繁殖や異物の混入は、畜産業者にとって大きな損失となるだけでなく、消費者の生命にも影響を及ぼす。J.FECではどのような対策が取られているのか。

「契約している食品関連事業会社さんには、異物が混入しないように細心の注意を払ってもらっていますが、完全に防ぐことはできません。確実を期すため、当社ではベルトコンベア上での目視確認に加え、ライン上に金属探知機とマグネットフィルターを設置しています。決して属人的な作業に頼るだけでなく、目視と機械の両面から異物を除去しているのです。

その後、食品残渣の破砕処理をおこなうと、食品の水分はおおよそ7〜8割、砕くとジューサーにかけたような粥状になります。その状態になったものを90度で60分加熱し、大腸菌やサルモネラ菌などの病原菌を排除しています。

次の工程は『冷却発酵』です。殺菌処理の終わった液体を大きなタンクに移して冷却し、40度まで冷ましたものに乳酸菌を添加します。pH値を4程度にすることで、大腸菌やサルモネラ菌などが繁殖できない状態になり、高い保存性を示現するのです。当社の飼料は夏場の35度ほどの室内で常温保存しても、10日から2週間ほどは腐敗しません」

リキッド発酵飼料は、乳酸菌を多分に含む。人間と同様に、豚にとっても腸内環境を整える効果があり、豚の健康にも寄与する。また、食品残渣由来の飼料は、豚の「食生活」を考えるうえでもメリットがあるようだ。

「食品残渣は、日々搬入される食材の種類や量が異なります。そのため、カロリー調整やカルシウムなどの栄養の添加によって、バランスを整える必要があります。一方で、1つひとつ微妙に味が異なるので、豚にとっては毎日違う味の食事ができるとも言えるのです。契約している養豚業者の方々からも、『食いつきがよくなった』とご好評いただいています」

J.FECでは一般的な成分分析のほか、病原菌や重金属、農薬の含有量を定期的に検査し、適時開示。そこから養豚業者からのリクエストをヒアリングし、飼料のカスタマイズもおこなている。ブランド品種の肥育方針や肥育状況などに合わせつつ、オーダーメイドが可能なことも養豚業者から好評を得ているという。

「獣医師になり、環境問題に取り組みたい」

食品ロスの削減に情熱を注ぎ、高橋さんを駆り立てるものの根幹には、少年時代から抱き続ける「志」があった。

同県海老名市の実家で育ち、生き物に慣れ親しむ少年時代を過ごした高橋さん。家の前の雑木林では昆虫採集、家ではさまざまな動物を飼い、『シートン動物記』や『ドリトル先生シリーズ』を読み耽った。

「獣医師になり環境問題に取り組みたい」――。小学5年生のときに書いた作文には、すでにそう書かれていた。

「当時、メディアでは野生動物が絶滅の危機に瀕していることや、自然環境の破壊が叫ばれていました。家の近くの雑木林もある日突然駐車場になってしまい、子どもながらに複雑な思いを持ったものです。そのときから、自然環境と人間が共生する世界を作りたいという思いを漠然と抱いていました」

志をそのままに、高橋さんは獣医学科に進学する。在学中、高橋さんは自然保護や環境問題に取り組むNPO・NGOで、ボランティア活動に参加した。

「当時はバブルの全盛期で、『経済大国』『ジャパン・アズ・ナンバーワン』という言葉が持て囃された時期。経済の仕組みから変えていかなければ、環境問題の解決は難しいと感じていました。それならば、私が事業を通して環境問題に取り組めるモデルを作り、環境配慮やサステナビリティといった考え方がうまく広がっていくような仕掛けができないかと思ったのです」

そこで、高橋さんは新卒で経営コンサルティングをおこなう企業に就職。当時、獣医師の資格を持ちながら、まったく異なるキャリアに進むのは異例のことだった。それでも、日本の経済を動かしている企業がおこなう教育や組織の活性化、経営の現場はどのように回っているのかを、肌で学ぶことを選んだ。

その後、高橋さんは先輩に誘われてベンチャー企業の立ち上げに参画。資金調達の方法や、金融機関との付き合い、設立時の登記など、現在の事業展開に連なるさまざまなノウハウを学んでいった。これらの体験が、事業家としての礎となっている。

高橋さんがリキッド発酵飼料の開発に乗り出したのは20年前。当時は国内で液状飼料を使う養豚業者はほとんどいなかったが、現在では、国内で飼育されている豚のおよそ15%、数にして約150万頭が液状飼料で育てられている。

そんな液状飼料市場のパイオニアともいえる高橋さんだが、仕事をするうえで1つ心に決めていることがあるという。それは「教えを乞う企業や事業者に対して、自身のノウハウをすべて公開する」ということだ。

「当社の目的はあくまで社会課題の解決、現在のステップでは食品ロスの削減です。そのためには、当社がビジネスモデルを作っていき、私たちの仕事を見せて真似してもらうのが一番よいと思っています。実際、当社のリキッド発酵飼料のノウハウはすべて公開しています」

「飼料、肥料、エネルギー」食品残渣からすべてを生産する

環境省の発表によれば、2020年度の日本における食品ロス発生量は522万トン*1。前年度より48万トン減少した一方で、この数値は国連世界食糧計画(WFP)が実施した食糧援助の総量*2より、約100万トンも多いのが現状だ。なかでも課題視されているのが、食品ロスの半数以上を占める「事業系」。つまり、食品残渣をいかに活用し、無駄のない循環のあり方を生み出せるかが問われている。現に、J.FECには食料関連事業者から、受け入れ幅の拡大が要請されているという。一方で、養豚事業者からも飼料の増産を求められている。しかし、高橋さんは「急速な事業拡大はおこなわない予定だ」という。

「現在、当社では年間で約12,000トンの飼料を生産していますが、圧倒的に供給不足の状態です。しかし、生産量を増やすことで、品質や安全性が損なわれては本末転倒。たとえば供給したエサを豚が食べなくなってしまったり、豚肉の商品価値が落ちて畜産業者の方々に不利益が生じたりすれば、当社の飼料の価値はなくなってしまいます。飼料にしていく以上は品質や安全性は必ず確保しなければなりません。そのため、倍々ゲームということではなく、少しずつ試行錯誤を重ねながら規模を増やしていく必要があるのです」

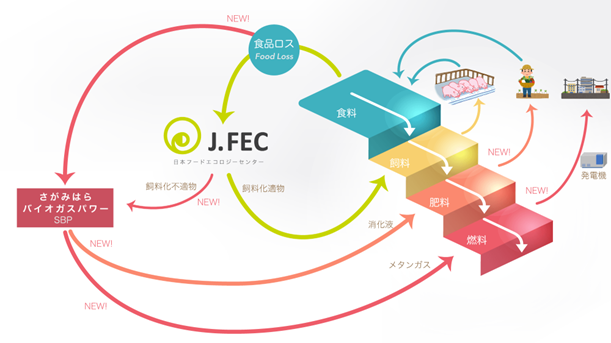

その代わりに、高橋さんは別事業として新たな取り組みを始動している。バイオガスによる発電事業をおこなう新法人「さがみはらバイオガスパワー」の立ち上げだ。新法人のプラントが稼働すれば、これまで受け入れていなかった食品残渣を一括で回収可能になり、発電のための資源として活用できる。

工場はJ.FECの隣接地に建設。食品残渣の破砕・液状化までの過程はこれまでどおり同社でおこない、埋設したポンプから発電施設の受入タンクへと送り込む。タンク内でメタン発酵し、生成したガスにより発電する。発電出力は約528キロワット。一般家庭の約1,000戸分の電力を賄うことができる。

「メタン発酵の過程で生まれた残りかすは、発電時に生まれた排熱で乾燥させることで、肥料にもなります。飼料と肥料、そしてエネルギーはすべて日本が輸入に依存しているものです。それがすべて国内の資源で製造可能になり、コストを下げられれば、すべてのステークホルダーをサポートできる仕組みが完成するのです」

さらに2022年6月、さがみはらバイオガスパワーと相模原市は協定を締結。災害発生時における市内への同社所有EVの派遣、充電スポットの提供などを取り決めた。同社は2023年5月に試運転を予定し、同年中の本稼働を予定している。

自然と人とが共生できるような社会へ

企業によるSDGs(持続可能な開発目標)達成への貢献が求められるなか、J.FECの取り組みは食品関連事業者や養豚業者以外からも注目を集めるようになった。2018年、同社の取り組みは第2回「ジャパンSDGsアワード」の最高賞であるSDGs推進本部長(内閣総理大臣)賞を獲得。現在では多くの東証プライム上場企業の経営者が同社を訪れ、工場を視察している。

「視察に来た方の中には、『食品ロス削減が進むと売上が減ってしまうのでは?』と疑問に思われる方もいます。確かに、当社の目標は『食品ロスの削減』であり、契約企業には回収だけではなく、削減のためのさまざまなアイテムを提供しています。たとえば、ある事業所が特定の日に出した食品残渣の項目や重量など、飼料製造の工程で得たデータの提供も当社のサービスの1つです。データを活用し、仕入れの調整や生産ラインの改善など、食品ロスの発生抑制にも着手いただくことも可能です。

そうして食品ロスの削減が進めば、当然その企業から得られる処理費は減るでしょう。ただ、実際には設立から現在まで売上は右肩上がりで、一貫して黒字経営を維持しています(2023年1月時点)。食品ロス削減の成功によって子会社や取引先からの引き合いを生み、新たな契約につながることが多々あるからだと思いますね。バイオガスの発電事業がスタートすれば、この流れはさらに加速するのではと予想しています」

高橋さんの眼差しは、未来を向いている。発電事業の先に見据えるのは「持続可能な農業と食料生産」。その実現に向かい、高橋さんはすでに歩みを進めている。

「現在、次のステップとして大手商社と一緒に取り組んでいるのが『サステナブル・ファーム構想』というものです。目指しているのは、畜産や農業で付加価値の高い商品を「つくる仕組み」と、消費者に直接届けて収益性を高める「供給する仕組み」を実現できるファームです。

近年、日本の農地は減少傾向にありますが、これは耕作放棄地や高齢化の問題だけが原因ではないと思っています。飼料や肥料、エネルギーの輸入依存によるコスト高、生産性の低さ――。農業が儲からず、やりがいが生まれにくいというイメージが強いことも、背景にあると考えています。

地域資源の中から飼料や肥料、エネルギーを生産し、できあがった農作物や製品には付加価値やストーリー性をつけて、地域の中で販売していく。こういったことが、これからの時代には重要になるのではないかと思います」

サステナブル・ファーム構想のポイントは、地域循環を図ること。当然、大手スーパーや百貨店にも働きかけるが、農作物を遠くに運ぶのではなく、まず地域の人々に良さを理解してもらい、買ってもらう仕掛けを作り、それを教育などにも繋げていくのだ。

「サステナブル・ファーム構想は2023年から順次開始する予定です。その地域のポテンシャルやマーケットを把握したうえで、当社や大手商社のノウハウを使い、生産コストを下げながら、付加価値の高い製品を作り出そうとしています」

食品ロスから飼料、そしてエネルギーと肥料を生み出し、その次は地域循環による持続可能な農業生産へ。高橋さんの志の先にはどういった世界が見えているのだろう。

「昔でいうと『自然と人とが共生できる社会』、いまの言葉でいうと『Well-beingな社会』の実現です。人々が笑顔でいられるということを考えるとき、その人だけではなく、周りの環境や周囲の人々というところが大切です。そのためには自然環境も保全されるべきであり、その人が日々生きがいややりがいを感じられる社会生活を送らなければならない。そういったモデルを作り、情報発信を続けることで貢献していきたいと考えています」

(撮影:ワンダースリー 木村周平)

*1:環境省「我が国の食品ロスの発生量の推計値(令和2年度)」2022年6月

*2:『World Food Programme, Annual Performance Report for 2019』(2020年6月末発行)

特集

特集