ビジネスパーソンに役立つコラムを読んでスキルアップ&隙間時間を有効活用

>>さくマガのメールマガジンに登録する

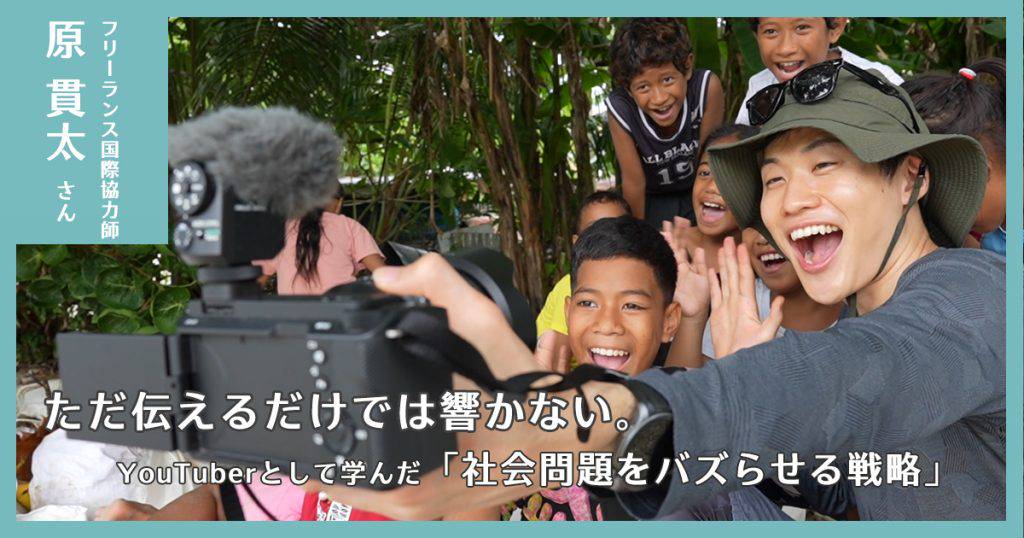

世界各地の社会問題を、より多くの人に知ってもらいたい——その想いから、2020年にYouTubeでの発信を始めた原貫太さん。しかし、当初は動画制作の経験が一切なく、試行錯誤の連続だったといいます。それでも独学で改善を重ねた結果、現在では登録者数33万人(2025年1月時点)を超えるYouTubeチャンネルへと成長しました。

紛争や貧困といった複雑なテーマを視聴者に問いかけるために、動画制作の裏側ではどのような工夫がされているのでしょうか。

YouTubeを始めた当初から現在に至るまで、さまざまな壁を乗り越えながら培ってきた、原さんが考えるYouTuberとしての発信方法や想いについて、お話を伺いました。

原 貫太(はら かんた)さん プロフィール

1994年生まれ。フリーランス国際協力師。フィリピンで物乞いをする少女と出会ったことをきっかけに、学生時代から国際協力活動を開始。アフリカを中心に世界各地で取材をおこない、国際協力の情報発信に力を入れている。YouTubeチャンネル登録者は33万人超(2025年1月時点)。著書に『あなたとSDGsをつなぐ「世界を正しく見る」習慣』『世界は誰かの正義でできている アフリカで学んだ二元論に囚われない生き方』がある。2019年~2021年、さくマガでコラムを連載。

きっかけはコロナ禍。ゼロから動画制作に挑戦

YouTubeを始める前、動画制作は未経験だったと伺いました。どのようなきっかけで動画制作を始めたのでしょうか。

私がYouTubeを始めたのは、コロナ禍の2020年4月頃です。当時はパンデミックの影響でアフリカへの渡航ができなくなり、「日本にいながら世界のためにできることはないか?」と模索していました。そのなかで思いついたのが、動画を通じて世界の問題をわかりやすく伝えることでした。

それまでは、ブログやTwitter(現X)などのテキストベースのSNSで発信していましたが、動画であれば、映像や写真、音楽といった多様な要素を組み合わせることができます。文章だけでは伝えきれない、現地の空気感やリアルな状況を、より臨場感をもって届けることができると考えたのです。これが、YouTubeを始めた大きな理由でした。

動画制作はまったくの素人でしたが、自粛期間中は海外渡航や講演活動が制限されるなか、ほとんど自宅にこもり、ひたすら動画制作に打ち込んでいました。

ブログになかったYouTubeならではの難しさ

YouTubeでの発信は、ブログでの発信と比較すると、どのような違いがありますか。

最大の違いは、ユーザーの流入経路です。

ブログの場合、読者の多くは検索エンジンを通じて訪れます。たとえば「アフリカ 紛争 原因」といったキーワードを自ら検索し、求める情報が載っているサイトを選んで読む。このように、ブログの読者は基本的に能動的です。

一方、YouTubeの視聴者の90%以上は、「ブラウジング機能」によって動画を視聴します。ブラウジング機能とは、YouTubeが視聴者に対しておすすめの動画を自動的に表示する仕組みのこと。つまり、多くの人は自ら検索して動画を探すのではなく、たまたまホーム画面に表示された動画を「なんとなく」タップして視聴しているのです。イメージとしては、スマホを片手にベッドで寝転がっていて、たまたま面白そうな動画が目に入ればタップする、といった状況ですね。

この違いは、タイトルやサムネイルの作り方に大きく影響します。ブログの場合は、検索されやすいキーワードを多く入れることで読んでもらいやすくなりますが、YouTubeの場合は、視聴者が必ずしもそのテーマに強い関心を持っているわけではありません。タイトルやサムネイルが魅力的でなければ、動画を再生してもらえないのです。

さらに、再生されたあとに重要になるのが「導入部分」です。視聴者は、最初の数秒で少しでも「つまらない」と感じると、30秒も経たずに離脱してしまいます。視聴維持率(動画がどれくらいの時間視聴されるか)が低いと、YouTubeのアルゴリズム上、おすすめに表示されにくくなります。つねに「どうすれば多くの人の興味を引きつけ、最後まで観てもらえるか」を考え、試行錯誤を重ねてきました。

正攻法ではなく、YouTuberらしい動画へ

試行錯誤を重ねるなかで、どのような苦労がありましたか?

YouTubeを始めた当初は、なかなか再生回数が伸びませんでしたね。サムネイルやタイトルはブログ運営時代の戦略を踏襲し、「環境問題」「NGO」といったキーワードを前面に押し出していました。しかし、この方法ではすでに関心を持っている視聴者にしか届かず、より広い層にリーチするのが難しかったのです。

そのため、YouTubeで多くの人に届けるためには、「みんなでこの問題に目を向けましょう」といった正攻法の伝え方から脱却し、YouTuberならではの発信スタイルを確立する必要がありました。

従来の国際協力、とくにNPOによる情報発信は、社会課題を解決するための取り組みを前面に押し出す傾向があります。もちろん、そのような発信はすでに関心を持っている層に届けることができますし、共感や使命感によって少しずつ社会を変えていくこともできます。しかし、もっと大多数の層、一般の視聴者にとっては目に留まりにくく、関心を引きにくいといった課題も感じていました。

人間は必ずしも「正義感」だけで行動するわけではありません。むしろ、「なんとなく気になる…」「これはいったい何なんだ?」といった純粋な好奇心が、関心の入り口になることも多い。そこで、当時の私は「都市伝説系」や「ミステリー系」のYouTuberの動画を観て、自分の動画制作の参考にしました。一見すると、国際協力や社会問題とはかけ離れたジャンルですが、「どうすれば視聴者の知的好奇心を刺激することができるか」という点で、多くの学びがあったからです。

彼らの動画には、ミステリアスな映像や音楽、テンポの良い映像の切り替え、声のトーンや間の取り方など、視聴者を引き込むための技法が巧みに組み込まれています。こうした演出を社会問題の発信に取り入れれば、ただ淡々と解説するよりも「実際はそこで何が起きているんだろう?」「この先はいったい、どうなるんだろう?」と視聴者の興味を引きつけることができるのではないか、と考えました。

また、より多くの視聴者の目に留まるよう、サムネイルの写真選びや色のコントラスト、思わず考えたくなるような問題提起など、国内外のさまざまなYouTuberの動画を参考にしながら、自分なりの動画スタイルを追求してきました。

「問い」を投げかけ、考え続けるきっかけをつくる

最後に、これからの動画制作において大切にしている価値観を教えてください。

私が動画を作るうえで大切にしているのは、「答え」を提示することではなく、「問い」を投げかけることです。世界の問題はとても複雑で、10分から15分程度の動画を観ただけでその本質を理解することはできません。だからこそ、単に1つの事象を紹介するのではなく、その背景にある歴史的・政治的・経済的要因をできる限り多角的に捉え、視聴者が自ら考えを深められるようなきっかけを届けることを心がけています。

いつも動画の終盤で、視聴者にむけて「大切なのは『関心を持つこと』ではなく、『関心を持ち続けること』です」というメッセージを伝えています。私の動画のサムネイルやタイトルは、視聴者の興味を引くための入り口にすぎません。本当に大事なのは、動画を観終わったあとに「この問題について、自分なりに考えてみよう」と思ってもらえるかどうかです。そのために、映像や音楽を組み合わせて没入感のある動画を作り、視聴者のなかに自然と新たな問いが生まれるような構成を意識しています。

これからも、「問いを届ける」ことを軸に、視聴者が考え続けるきっかけとなる動画を作り続けていきたいと思います。

会社設立に欠かせないメールアドレスを手軽に作成

>>さくらのメールボックスを使ってみる

執筆

吉井 詩乃

新卒でアパレル販売員を経験し、ストーリーテリングの面白さに目覚める。2024年からフリーランス国際協力師 原貫太のアシスタントとして海外取材に同行し「現地で出会った人びとの話」を執筆中。

※『さくマガ』に掲載の記事内容・情報は執筆時点のものです。

- SHARE

特集

特集