IT・デジタル関連の最新情報や企業事例をいち早くキャッチ

>>さくマガのメールマガジンに登録する

少子高齢化により現役世代が減少し、民間企業だけでなく、自治体でも人手不足が課題になっている昨今。労働力確保と同時に、業務削減のための工夫も注目を集めている。株式会社グラファーでは、行政サービスをオンラインで完結できる「Graffer Platform™」を開発し、自治体、また手続きをおこなう市民や事業者などの利用者、両方の負担軽減を目指す。事業開発を担当する山本大貴さんに、開発から導入後の成果までを聞いた。

山本 大貴(やまもと だいき)さん プロフィール

Govtech事業部 Business Development(事業開発担当)。株式会社リクルートにて、飲食店に対して集客支援および業務支援を目的とした企画提案に従事。2021年に株式会社グラファーに参画し、事業開発担当として、政令指定都市をはじめとする多数の自治体に対して行政のデジタル化を推進。サービスの導入や運用改善提案をおこなう。

日本の人口の約1/3が利用対象者

「プロダクトの力で 行動を変え 社会を変える」をミッションに掲げ、2017年に創業した株式会社グラファー。ITの分野で活動する同社の事業の柱の1つが、自治体向けに展開する行政DXソリューション「Graffer Platform」だ。行政手続きにまつわる業務プロセス全体をデジタル化し、その先にいる市民や事業者などの利用者に利便性を提供している。

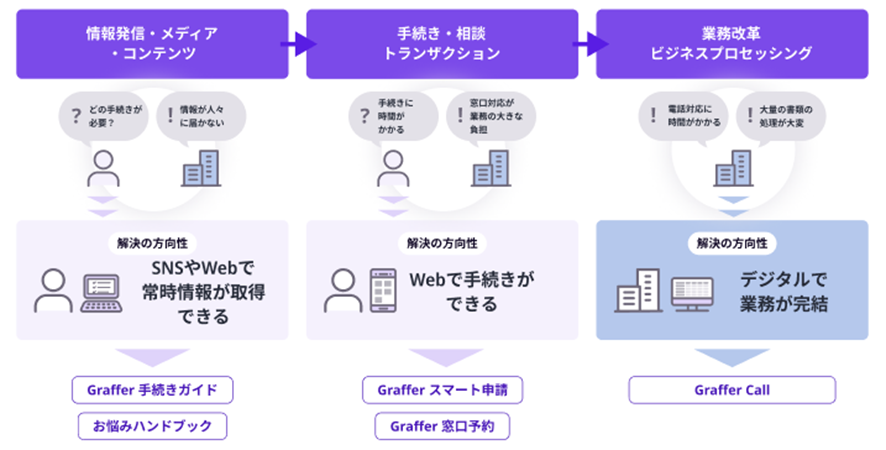

Graffer Platformには、「Graffer 手続きガイド」「お悩みハンドブック」「Graffer スマート申請」「Graffer 窓口予約」「Graffer Call」という5つのプロダクトとサービスがある。

プロダクトは1つから導入可能だ。2024年3月末現在は、東京都、京都府など164団体が導入しており、約3,900万人の利用者がいる計算となる。

自治体DXのハードルとは?

>>資料のダウンロードはこちらから

行政手続きの負担軽減で日本経済にも寄与

同社の代表取締役を務める石井大地さんは、行政手続きにおいてデジタル化が遅れていること、そして多くの利用者が行政手続きを面倒に感じているという2つの課題に着目した。また、自治体、利用者がオンラインで手続きを完結することは、なかなか想像がしづらく、参入企業が少ないこともビジネスチャンスとして捉え、開発を決めたという。

「利用者が行政手続きをおこなう際は、移動や窓口での待ち時間で多くの時間が奪われます。仮に利用者1人の労働力を時給2,000円と換算したとき、手続きに2時間を要すれば、4,000円分の労働力を消費したことになります。オンラインで手続きを完結できれば、市場規模で見たときに大きな経済効果があることがわかります」と山本さんは強調する。

同社が最初に開発したのは、「Graffer 手続きガイド」だ。利用者が簡単な質問に答えていくだけで、必要な手続きを案内してくれる。転入・転居、結婚などのライフプランごとの手続きや、事業者が必要とする補助金の支給要件判定、入札参加資格申請などを簡単に調べられる。このプロダクトに掲載する情報はエクセルシートで管理できるため、自治体の担当者にプログラミングの知識がなくても導入可能だ。

そして、さまざまな分野や用途に対応できるように、あらかじめ豊富なテンプレートを用意することで、設定に要する時間も削減できる。また行政手続きで避けられないのが、難しい専門用語や法律用語だが、用語解説機能を実装し、自動表示をおこなう。さらに日本語が母国語でない利用者のために、外国語や簡単な日本語表記に対応することで、誰一人取り残されない仕様を目指した。

自治体と利用者、ともに使いやすい仕様を目指して

自治体を対象にしたプロダクトの開発には、2つの大きな課題があった。1つは民間企業とは異なる、行政ならではのルールについて対処することだ。条例や規則、独自のネットワークなどがあり、それを踏まえて開発する必要があった。そこで、行政業務の経験者を採用し、さまざまな自治体で対応できるように、ネットワークなどの業務環境や守るべきルールを考慮しながら、開発をおこなった。

もう1つが、行政の手続きなので幅広い年齢層の利用者が対象となることだ。デジタルネイティブの若い世代とは異なり、高齢者層にはデジタルに不慣れな人も多い。そこで、同社では使いやすさを重視。シンプルなUIに加え、ボタンの色、日本語表記などの視認性や判読性の軽微な修正を日々おこない、わかりやすさを徹底的に追求し続けている。

自治体を対象にしたプロダクト・サービスが昨今増えつつあるなか、競合他社との差別化はどのように図っているのだろうか。

「自治体の課題をいちはやく察知し、特定できることが当社の強みです。2023年にリリースした、自動音声による案内で電話対応を自動化できる『Graffer Call』がいい例でしょう。これは、当社の社員が打ち合わせでとある地方自治体を訪れた際、電話応対で職員の本来の業務が中断されていることに気づき、そこからヒントを得て開発したものです。

『Graffer Call』は、電話をかける利用者が音声ガイダンスに従って番号を押していくことで、適切な部署につなげたり、行政が利用者に向けた案内を電話で自動発信したりすることを可能にしました。これによって、自治体の担当者は電話の取次ぎや、電話をかける時間を削減し、その分ほかの業務に工数を割くことができます」

目に見える成果に喜びの声も

気になるのは、プロダクト導入後の成果だ。

東京都八王子市では、2023年度に「Graffer スマート申請」を導入。福祉事業者が職員の賃金改善などのためにおこなう計画書や報告書の提出手続きを、完全にオンライン化した。これによって、窓口や郵送で書類を受け付けていたころと比較し、職員の業務負荷が半減。さらに書類の電子保存により、約15箱分の紙と保管スペースの削減にもつながったという。オンライン申請を利用した介護事業者からは「操作しやすく簡単に提出できた」「以前に比べて時間が短縮できた」などの評価する声が多数上がったそうだ。

「Graffer Call」も好評だ。大阪府吹田市の国民健康保険課では約45%、月50時間以上の業務削減に成功。鹿児島県鹿屋市立図書館では、延滞利用にかかわる督促業務時間が約6分の1となり、さらに督促したもののうち約7割の資料返却を実現するなど、早々に成果を得ている。

またプロダクトの使用後、利用者に任意のアンケートを提示することで、利用者の反応も得ている。

「アンケートを入力する際は、不満を伝えたいときのほうが多いでしょう。しかし意外にも、利用者からは当社のプロダクトを好意的に評価いただく声が多く、それだけこれまで発生していた手間が解消されたというインパクトが大きいのだと感じています。もちろん、使いづらさを具体的に指摘されることもあります。随時改善し、より使いやすいプロダクトを目指しています」

新たなプロダクトで自治体のさらなる業務改善に

「自治体の職員の方々は、『ご利用いただく市民や事業者のために』という想いがとても強い。ですが、目の前の業務に忙殺され、改善のための時間がどうしても取れないことも課題でした」

そこで同社は、自治体のDXやICTに関連した先進的な取り組み事例を紹介するオウンドメディア「Govtech Trends」を運営。Webで調べる余裕のない担当職員にも浸透を図るため、Webだけでなく冊子の配布もおこなう。

「どのような事例があるかをパッと一目で理解してもらうため、導入例だけでなくその成果を数字として表すことも意識しています」

同社が自治体から話を聞くなかで、プロダクト導入後、なかなかうまく活用できていない自治体があることがわかった。プロダクトによるオンライン対応のほか、対面・郵送・電話などの従来の手段を併用しており、窓口が複数になることから管理が煩雑になっていることが要因だ。

これに対して山本さんは、

「単なるサービス提供ではなく、さらに踏み込んでいく必要があると感じています。今後は導入いただいた自治体における当社プロダクトの運用改善やDX人材育成など、コンサルティングもおこなう予定です」

と意気込みを見せる。また、自治体向けの新しいプロダクトの導入も模索している最中だ。

「当社が提供する民間企業向けプロダクトの1つに『Graffer AI Solution』があります。事業や業務改善への生成AI活用方法をご提案するものです。多くの自治体も生成AIに強い関心を持っていることから、どのように行政サービスに最適化できるかを彼らとともに検討しています。

そのほかお困りのことがあれば、些細なことでもかまいませんので、お声がけいただきたいですね。当社のプロダクトを利用した解決方法をご提案いたします!」

そう笑顔で話す山本さん。同社の「Graffer Platform」は、今後も業務負担に悩む多くの自治体にとっての希望になりそうだ。

ガバメントクラウド成功のために「国産クラウド」が担う役割とは?

>>資料のダウンロードはこちらから

執筆

増田洋子

東京都在住。インタビューが好きなフリーランスのライターで、紙媒体とWebメディアで執筆中。ネズミを中心とした動物が好きで、ペット関連の記事を書くことも。

ポートフォリオ:https://degutoichacora.link/about-works/

※『さくマガ』に掲載の記事内容・情報は執筆時点のものです。

- SHARE

New

New

New

New

特集

特集