IT・デジタル関連の最新情報や企業事例をいち早くキャッチ

>>さくマガのメールマガジンに登録する

コロナ禍を契機に、これまで対面でのみおこなわれてきたものが、オンラインでもおこなわれるようになった。オンライン診療も、コロナ禍以降認知が広まったもののひとつだ。「家族」「子ども」にフォーカスしたオンライン診療サービス「みてねコールドクター」を提供する株式会社コールドクター(以下、コールドクター)では、子育て家庭ならではのニーズをつかみ、2025年1月には「登園許可証発行サービス」の提供を開始。感染症の流行時に必要が増す、登園許可証に関する課題解消に貢献している。企画本部のゼネラルマネージャーを務める星川春菜さんに、同社の取り組みや「登園許可証発行サービス」の機能追加について聞いた。

星川 春菜(ほしかわ はるな)さん プロフィール

国立大学卒業後、大手SIerでエンジニア・PMとしてキャリアを積む。医療系プロジェクトに従事し、顧客の新規サービス創出にも伴走。2児の母としてみてねコールドクターユーザーでもあり、サービス開発に携わりたいという思いから、2023年に株式会社コールドクターに入社。

24時間365日、保険診療をオンラインで提供

2018年の創業当時、コールドクターは「必要なときに自宅で医療が受けられるサービス」を理想に掲げ、往診から事業をスタートした。オンライン診療の提供を開始したのは2020年。現在は、オンライン診療のみに事業を絞っている。

同社が提供している「みてねコールドクター」は、家族アルバムアプリ「みてね」との連携により提供しているオンライン診療サービスだ。コンセプトは「家族のためのオンライン診療」。創業当時から、往診やオンライン診療のニーズが高いのは子どもやその保護者だという実感があり、「家族」を軸としてリブランディングし、サービスを拡大してきたという。

「家族にフォーカスした背景には、医療にまつわる課題のひとつ、小児科の減少があります。小児科は医療の過疎地だけではなく、都市部でも減ってきているのが現状です。大人であれば市販薬を自分で選んでやり過ごすこともできますが、子どもはそうも言っていられません。こうした医療リソースの不足をオンライン診療でフォローしたいというのが、当社の想いなのです」

医療には保険診療と自費診療とがあるが、「みてねコールドクター」がおもにカバーしているのは保険診療だ。往診サービス提供時と変わらず、「必要時に医療にアクセスできる社会」を理念としており、専用アプリのダウンロード数は累計58万件にのぼっている。

2025年現在、「みてねコールドクター」に携わる星川さんは、コールドクターに入社して約1年半。じつは、入社前には「みてねコールドクター」のいちユーザーだったという。

「もともと、家族アルバムアプリ『みてね』のユーザーで、そこから『みてねコールドクター』を知り、利用を始めました。私はワンオペで2人の子どもを育てているのですが、実家が遠く、近くに気軽に頼れる人もいない状態です。そのようななかで、予約の取りづらさや、元気なほうの子どもも一緒に病院に連れていかなければならないことへの肉体的なしんどさ、別の病気をもらってきてしまうのではないかという心理的なつらさを抱えてきました。

子どもが鼻水を出し始めたら『熱が出るかも』とおびえてしまうようになってしまったこともあり、やさしくなれない自分や、自分が理想としている親の姿になれないのが嫌で。そんなときに『みてねコールドクター』に出会いました。毎日子どもを見ていれば、小児科を受診すべきタイミングや、いつもの薬を処方してもらえれば事足りるのかわかるものです。『オンライン診療のほうが良い』ではなく、状況に応じて選択肢を持てたことがうれしいなと思っています」

コロナ禍を機に、オンライン診療のことを知った人も多いだろう。「みてねコールドクター」の特徴について、星川さんは「24時間365日対応」を代表例として挙げる。対応時間が21~22時までの診療サービスが多いなか、24時間いつでも利用できるのは、子育て世帯にとっての安心感につながっているといえるだろう。

また、アプリ内で診察から会計まで完結している点もメリットのひとつだ。今後もUI/UXにはこだわり続けたいと星川さんは語る。さらに、現時点ではシステム利用料金を上乗せしておらず、市中のクリニックを受診する金額と変わらない金額で診療を受けられる点も特徴だ。

「一定の認知がされるようになったとはいえ、まだまだオンライン診療は浸透したといえるレベルには達していません。使いやすいUI/UXも、システム料金の上乗せをしていないのも、最初の一歩のハードルをできるだけ下げたいという想いがあるためなんです。まずは一度、使ってみてほしいですね。いざというときに使えるよう、ダウンロードしておいていただけるとうれしいです」

さくらインターネットの働く環境や制度づくりとは?

>>詳細を見てみる

社員も待望の機能「登園許可証発行サービス」を追加

2025年1月、「みてねコールドクター」には新たに「登園許可証発行サービス」が追加された。名前のとおり、オンライン上で登園許可証がもらえるサービスで、オンライン診療と同様、すべての工程がアプリで完結するのが特徴。タイムラグもなく、すぐに手元に登園許可証を用意することができるというものだ。

本サービスについては、以前から子育て中の社員より「ほしい」と熱望されていた機能なのだという。

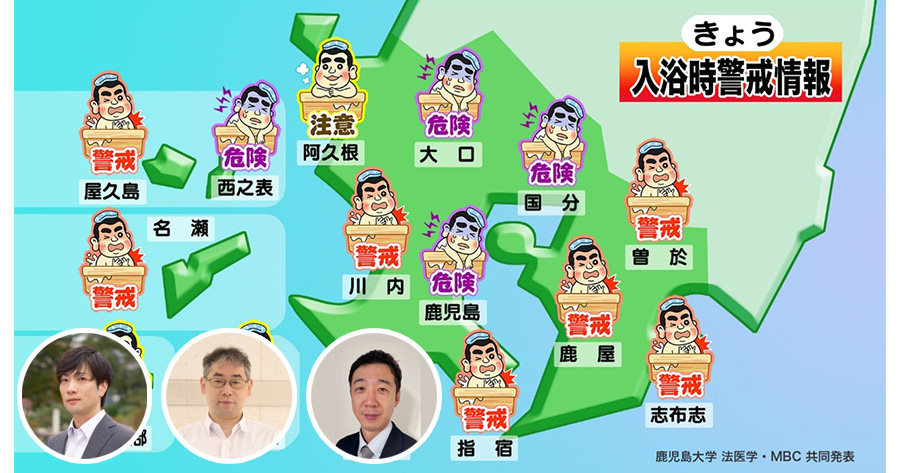

「子どもの保険診療では、圧倒的に感染症での利用が多くなります。子どもの間で感染症が流行っているということは、世間的にも流行している可能性が高いため、登園許可証をもらいに行ったことで、子どもや保護者が別の感染症をもらってきてしまうリスクがあるんですね。

また、そもそも小児科は予約が取りづらく、登園許可証をもらうためだけに、仕事を追加で1、2日休まなければならないという保護者の方もいらっしゃいます。オンラインで登園許可証をもらえるようになれば、小児科の貴重な予約枠をより必要な患者さんが使えるようになるでしょう。病気のかかり始めだけではなく、終わりもフォローすることが、ユーザーや社会のニーズに応えることになるのではと考えました」

社内に子育て当事者がおり、必要性については前々より把握していたコールドクター。機能追加を即実現できなかった背景には、「全国どこに住んでいる人でも、使える仕様にするための調査」が容易ではなかったことがあるという。

一口に「登園許可証」といっても、そのフォーマットは全国的に統一されているわけではなく、発行手数料も異なる。法規制をクリアし、きちんと登園許可証として使えるものを提供するためには、標準化が必要だったのだ。機能追加プロジェクトは、行政側への問い合わせも含め、状況を調査したうえで進められた。

同社が機能追加をしてまもなく、インフルエンザや胃腸炎が流行したことで、「登園許可証発行サービス」はさっそくユーザーに利用された。しかし、星川さんは「まだまだ周知が弱い」と現状について語り、「これから夏風邪の流行の波がくる前には、利用イメージが湧くようなPRを検討したい」と強調する。

「そもそも、オンライン診療サービスの認知自体をもっと上げていかなければならないと思っています。ときを経るごとに認知が広がってきてはいて、診察数も前年比で各月2倍程度に増えています。ユーザーの方々のオンライン診療への抵抗感は軽減していると言えるでしょう。

ただ、『みてねコールドクター』は保険診療を対象としているため、『使おう』と思って使うものではなく、必要時に使われるものです。そのため、自分やお子さんが病気になったとき、街中のクリニックと同時に『みてねコールドクター』が候補として第一想起される必要があるのです。そこが正直なところ、いまはまだ弱いと感じます。一方で、リピートユーザーはかなり多く、このことからも『まずは使っていただく』ための施策が重要だと思っています」

地域の医療機関とともに「必要な人に必要な医療を」届けられる社会づくりを

さらに、社内に医療の仕事に携わっていたメンバーがおり、医療的な注意点に気を配っていることも強みのひとつだ。往診サービス時代から7年かけて培ってきた医療における困りごとの現場感覚も、サービスに反映されている。

また、精鋭のエンジニア部隊を社内に有しており、プロダクト開発が迅速にできるのも強さだ。

「当社のエンジニアは自立した方が多い傾向にあります。言われたことをそのまま受けるのではなく、提示された要件に対し、エンジニア目線で『その目的であればここまでで良いのでは』『こちらのほうがいいのでは』と意見や提案をしてくれるんです。非常にありがたいですね」

そんな体制的にも強さを持ったコールドクター。「登園許可証発行サービス」のように、また何か新しい動きがあるのだろうか。

「2025年4月には、保険診療でのピル処方をオンライン・リアルとのハイブリッドでおこなうサービスを開始しました。すでにオンラインでのピル処方サービスは世にありますが、それらは自由診療で、保険診療ではありません。しかし、現在保険診療でピルを処方されている方のなかには、『オンライン診療でもらえたら楽になるのに』と思っている方もいらっしゃるでしょう。

ただし、ピルは完全にオンラインにしてしまうと健康上のリスクが懸念されます。そのため、提携の婦人科クリニックにて、1度目は対面診断をして3か月分を処方してもらい、3か月後、6か月後、9か月後と連続3回まではオンライン診療で処方できるようにしました。1年後には、再び対面で診療を受けていただくことで、手軽さと安全性とを担保した形です」

この新サービスのように、今後もオンライン診療の幅、シーンを広げることを目指していくと語る星川さん。これまで通り保険診療の領域での取り組みを模索しつつ、同時に自由診療でもオンライン診療の可能性を探り、2つの領域で「必要な人に必要な医療を」提供していきたいと語る。ゆくゆくは、ユーザーのニーズに合わせて、保険診療サービスと自由診療サービスとの間で相互送客もしていきたいという。

「サービスの質向上、サービスの利用シーンの周知など、まだまだやれること、やらなければならないことは山積みです。既存の医療業界と、私たちのようなオンライン診療プレイヤーとが相互連携し、リアル診療でなくて良いケースをオンライン診療で受け止めることで、役割分担ができたらと願っています。人の命が関わるリスクのある業界だと認識しつつ、今後もサービスを磨き続けてまいります」

IT・デジタル関連の最新情報や企業事例をいち早くキャッチ

>>さくマガのメールマガジンに登録する

執筆

卯岡 若菜

さいたま市在住フリーライター。企業HP掲載用の社員インタビュー記事、顧客事例インタビュー記事を始めとしたWEB用の記事制作を多く手掛ける。取材先はベンチャー・大企業・自治体や教育機関など多岐に渡る。温泉・サウナ・岩盤浴好き。

※『さくマガ』に掲載の記事内容・情報は執筆時点のものです。

- SHARE

特集

特集