友だちのM子が新しい仕事を始めたらしい。海外の名だたる航空会社で長年CA(キャビンアテンダント)をしていた彼女が、なぜ転職したのだろう。

メールを読んだ私は久しぶりでM子と話すことにしました。

ピーターと一緒!

「だって、くたびれちゃったのよ。CAって超激務だからね」

彼女はZoom越しに少し笑いながら答えました。

確かに、海外旅行で垣間見ただけでも、キャビン・アテンダントの仕事は大変そうです。長時間にわたる肉体労働であり、接客であり、マネジメント。

加えて、乗客の安全を守るという重責が常に両肩にのしかかっている。さらに不規則なロ―テーションと慢性的な時差、それに気圧の変化も侮れないらしい。そんな仕事を30年近くも続けていたら、そりゃあ疲れるよね……。

「後輩の育成やグランドスタッフ(地上勤務)への異動もありだったんだけど、CA生活に悔いなし。もう生活を根こそぎ刷新したかったの。これからは、ゆったりのんびり生きていきたいと思って」

それで選んだのが、心理学関係の組織だというのです。M子はアメリカ人と結婚してシアトルに住んでいます。アメリカでは心理カウンセラーの資格は更新性で、更新するためには定められた内容の研修を受けなければなりません。彼女が選んだのは、その研修にボランティアで関わっている心理学者たちの組織だそうです。職種は事務。

「180度の転換ね。どうしてそこにしたの?」

「一番の決め手はね、ピーターと一緒に出勤できるからなの」

「えっ? ちょっと待って! ケビンじゃなくって? ピーターって誰よ?」

「あれっ? ああ、そうね、まだ話してなかったわね」

ケビンとはM子のパートナーです。そして、ピーターは最近、彼女が動物シェルターから迎えた保護犬でした!

動物シェルターとは、虐待されたり放置されたりした動物を保護し、健康チェックや治療など必要なケアをして、しつけもすませ、希望者と保護動物をマッチングして譲渡する組織です。

M子が動物シェルターから迎えたのは、プードル。といっても、日本でよく見かける小ぶりのトイプードルではなく、スタンダードプードルと呼ばれる大型のプードルで、体重は25Kgもある。子どものいないM子夫婦にとってピーターは子どものような存在なのでしょう。

M子の表情や口調がそれを物語っていました。

「仕事中、ピーターはどこで何してるの?」

「私の足元で静かに伏せてる。大抵、寝てるわね」

「他の人もみんな犬を連れていくんでしょう?」

「うん、誰でも連れてっていいのよ」

「犬同士がケンカしたりしないの?」

「ケンカっぱやい犬ってやっぱりいるのよね。でも、そういう子はオフィスから少し離れたところに特別な居場所があるから、だいじょうぶなの」

M子は朝、車で家を出る。ハイウェーを使って30分で事務所に到着。デスクワークをして、お昼になると、事務所を出る。公園のベンチでお弁当を広げたり、レストランでランチしたり。行き帰りは周りの自然を楽しみながら、ゆったりお散歩。

その間、ずっとピーターと一緒だというのです。羨ましい。

その組織では、月1度発行するニュースレターに、逝去した犬の写真とともにどれほど素晴らしい犬だったかを称える記事が掲載されますが、組織のメンバーは皆それを当たり前のことと捉えているそうです。

犬同伴だけではありません。M子は、1年に1回、タンゴのスキルを磨くために、ケビンと一緒にアルゼンチンに飛んでひと月くらい滞在し、本場ならではのレッスンを受け、夫婦共通の趣味もたっぷり楽しんでいます。

「希望を出せば、それぞれのスケジュールを調整して、誰でも長期休暇が取れるのよ。それも、この職場を選んだ理由の1つなの」

ホールネス(全体性)

M子の話を聞きながら、思い出した言葉があります。それは、ある本に書かれていた「ホールネス(全体性)」という言葉です。

職場に向かうとき、ほとんどの人は自分らしさの大部分を家に置いていく。そして、仕事をする人間としての仮面をつけて、組織が期待する職業人として行動しようとする。そのように、家に置いてきた自分と仕事中の自分とは分離しているため、職場にいるとき、人はまるごとの自分自身でいることが難しい。

こうして、私たちは自分の全体性を失ってしまう。その本にこんな一節がありました。

歴史を振り返ると、組織とは常に、ほとんど文字通りの意味でも比喩的な意味でも、人々が「仮面」をつける場所だった。(中略)制服は人の職業や地位を示す。また、着る人に対する組織からの要求でもある。したがって、会社の制服を着ている人は、完全には自分自身に属しているとは言えない。私たちはありのままの姿ではなく、事前に定められた、組織に受け入れられるような一定の様式に従って装いを決め、ふるまうことを期待される

こう書かれているのは、フレデリック・ラル―著『ティール組織』という書籍です。

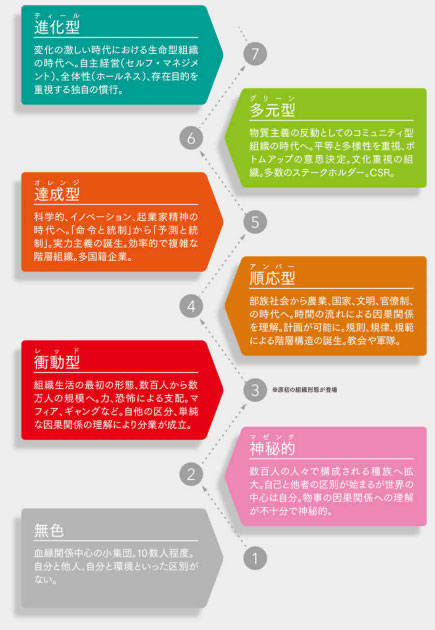

「ティール」とは本来、深い青緑色を表す色の名前です。『ティール組織』を著したラル―は、組織の発達段階をそれぞれ別の色で示していますが、その中で青緑色で表されているのが「ティール組織」なのです(図1)。

例えば、現代の資本主義社会で主流となっているのが、オレンジ色の⑤「達成型モデル」で、その特徴として、

「科学的、イノベーション、起業家精神の時代。実力主義の誕生。効率的で複雑な階級組織。多国籍企業」

などが挙げられています。

その2つ先にある⑦が、「進化型モデル」の「ティール組織」です。

「ティール組織」は従来型の組織とは全く異なりますが、以下の3つの特徴のどれか、あるいは全てを備えたものとされています。

- 自主経営

- ホールネス(全体性)

- 存在目的

本記事では「ティール組織」にこれ以上、立ち入ることはしませんが、「全体性」についてだけもう少し押さえておきましょう。それは、次のように説明されています。

「だれもが本来の自分で職場に来ることができ、同僚・組織・社会との一体感をもてるような風土や慣行がある」こと(組織)。こうした全体性は、開放的な真の意味で「安心」できる職場環境につながると説明されています。

M子の話を聞くうちに「ホールネス」が頭に浮かんだのは、「彼女の新しい職場は、ホールネスを実現している組織なのではないか」と直観的に捉えたからに違いありません。

制服が「いつものありのままの自分」と「職場での自分」とを分離させる象徴的なアイテムだとすると、CAというM子の前職は妙にこの理論に符合します。CAといえば制服、制服といえばCAというくらい、制服はキャビンアテンダントという職業を象徴するアイテムでもあるからです。

ただ、CAが所属エアラインの制服をカッコよく着こなし、キャリーケースを引きながら颯爽と空港を闊歩する姿に憧れる人もいるでしょう。

CAにとっての制服に代表されるようなある種の制服には、そうした側面も含まれているのは確かです。

いずれにせよ、私たちは職場における自分と家庭にいる自分との乖離を抱えています。でも、私たちは心の奥底で、職場にいるときにも、家に置いてきた自分の「部分」を取り戻し、全体性に近づきたいと望んでいるのではないでしょうか。

そのためには、人間性を職場に呼び込むことが大切だとラル―はいいます。

『ディール組織』にはM子の新しい職場と同じように犬同伴で出勤できる企業や、子連れで出勤できる企業が紹介されていますが、犬や子どもを職場に連れていくだけで状況が大きく変わり、切り離されていた人間性が取り戻せるというのです。

例えば、アウトドア用アパレル・メーカーのパタゴニアでは、企業内で従業員向け「子ども発育センター」を運営しています。親が働いている間、生後数か月の乳児から幼稚園児までがそのセンターで過ごします。戸外の遊び場で遊んだり、カフェテリアで親とランチをとったり、ときには親のデスクにやってきたり。

ミーティング中に子どもの面倒をみている母親も珍しくないという環境です。

日本でも社員の子育て支援に力を入れる資生堂など「従業員向け事業所内保育施設」を開設してる企業もありますが、そんな職場で働けたらどんなにいいだろうと言う人、特に女性が筆者の周りでは少なくありません。

筆者も幼い子どもたちを育てながら働いていた時期は、ずいぶん悩みました。後を追って泣く子に言い聞かせ、言い含めて家を出るときの後ろ髪引かれる思い。熱を出した子を家族に預けて出かけるときのつらさ。

そんなときは職場から何度も電話をかけて無事を確かめたものです。また、ちょうど仕事が多忙な時期に親の介護が重なり、苦しい時期もありました。

そんなことを思い出しながら、M子の選択を祝福する気持ちが湧いてきました。

テレワークで「部分」の回収はできた?

話はここで終わりません。読者の方も既に気づかれていることでしょう。

そう、テレワーク。最近、普及してきたテレワークは、このホールネスを引き寄せたのではないかという推測です。

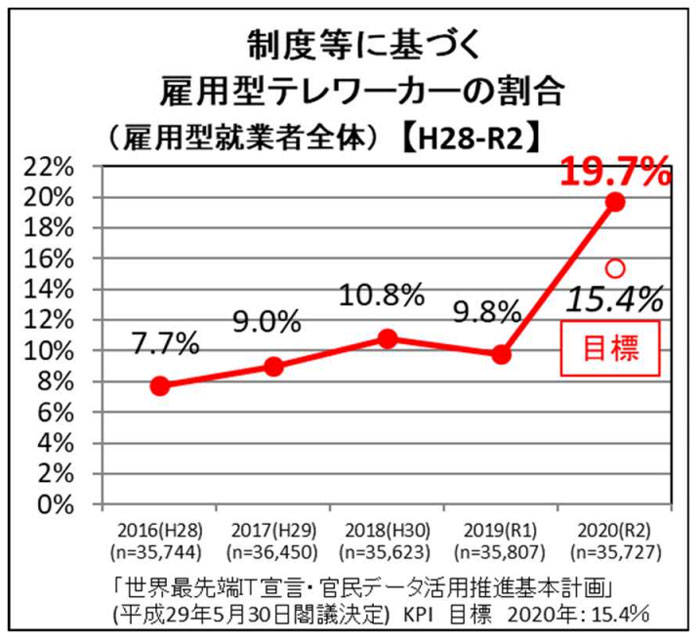

国土交通省が2021年3月に発表した2020年度の調査結果によると、雇用型就業者のうちテレワーカーの割合は、前年度の9.8%から、19.7%と倍増しています(図2)。

テレワークの実施場所は自宅が90%。家庭で働くのなら、普段の自分と職場での自分とが分離するとは思えません。では、こうした状況は全体性を引き寄せたのでしょうか。

満足度をみると、約64%の人がテレワークに総合的に満足し、今後も実施したい人は約82%に上っています。 確かに、筆者の周りでも、テレワークを経験した人の多くが、「もう元には戻れない」と言っています。

ただ、ことはそう簡単ではありません。テレワークを実施して悪かった点として挙げられているのは、

「勤務状況が厳しくなった (仕事に支障、勤務時間が長くなる等)」

が最も多くて約47%、次いで

「仕事をする部屋等の環境が十分でなく不便だった」

が約35%です。

こうした状況から、コワーキングスペースなどを利用したいと考えている人は、テレワーク実施者の約38%で、テレワーカーの3人に1人以上です。

Zoomでの会議中に赤ちゃんの泣き声が聞こえてきたり、小さい子どもや犬・猫が乱入したりという状況に遭遇したのは、筆者だけではないでしょう。

自宅には静かに働くスペースがなく、風呂場を仕事場にしている人がいるという報道もありました。幼い子どもが2人いる筆者の家族も、現在、基本的に自宅でテレワークをしていますが、育児参加が楽になった反面、仕事に集中しきれないという悩みがあるようです。

うーん、難しい。家庭で仕事ができればそれでいい、というものでもなさそうです。

こうした状況をふまえて、今後社員が「まるごとの自分」として、同僚や企業と調和しながら働くためにはどうしたらいいのか―難しい問題ですが、企業も個人も真剣に考えるべき時代がきているのではないでしょうか。

コロナ禍でのテレワークの普及は、思いがけず、こうした議論の機会を提供してくれたのかもしれません。

さて、M子との会話の続きです。

「いい仕事がみつかって、本当によかったね」

「ありがとう! でも、ひとつだけ不満があるんだ」

「うん? 何?」

「…ほら、勤務時間がずいぶん減ったからね」

「…ああ、そういうことか」

「そうなのよ。ゆったりのんびりする時間は増えたんだけど、それに反比例してサラリーが…ね?」

バイバイと手を振りながら、笑顔のM子はZoomの向こうへと消えていきました。

M子は最近、シアトル郊外に家を建てました。「地価が高くて」と嘆くM子ですが、なんのなんの、彼女はなかなかのやり手です。

≫ 【導入事例やサービス紹介も】さくらインターネット お役立ち資料ダウンロードページ

特集

特集